В интервью EastRussia министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус рассказала о ключевых событиях в локальной туриндустрии, новых локациях, авиационных и железнодорожных маршрутах, а также о том, как реализуется проект горнолыжного и рекреационного комплекса «Хехцир» и о том, что ждёт туристическую жемчужину региона – Шантарские острова.

– Екатерина Андреевна, 2022-й подходит к концу, каким он был для хабаровской туриндустрии? Что говорят цифры – по количеству туристов, наполняемости гостиниц? Откуда и в какие именно локации приезжали туристы в Хабаровский край?

– Туристы едут активно и это главное. Да, пока мы не дотягиваем чуть-чуть до «допандемийных» показателей, но именно чуть-чуть. В 2019 году к нам приехали 570 тысяч туристов, а сейчас на конец года – 550 тысяч. Это я говорю про внутренний туризм. Иностранцы едут, поменялся, конечно, их состав, мы сейчас анализируем, откуда конкретно они прибыли, но уже можно сказать, что в этом году к нам приехали три тысячи туристов из-за рубежа. Дальнее это зарубежье, или ближнее, повторюсь, мы сейчас определяем, а что касается чисел, то в 2019 Хабаровский край посетили шесть тысяч иностранцев. Проседание есть, но мы все ждём, что обстановка изменится к лучшему.

Кстати буквально накануне о возможном оживлении туристических связей с Южной Кореей шла речь во время визита в Хабаровск генконсула Республики Корея Ха Бён Кю. Он отметил возобновление паромного сообщения с Приморьем и выразил согласие с тем, что необходимо восстанавливать прямое авиасообщение Хабаровском и городами Южной Кореи. Кстати у корейцев большой запрос к так называемому некропольному туризму в Хабаровском крае – к местам захоронения родственников.

– Правильно ли я понимаю, что тем, кто до нас добрался, в гостиницах тесно не было? Как у нас дела с номерным фондом? Было где жить приезжим?

– Где жить, конечно же было! В периоды проведения мероприятий различных – форумов, совещаний федерального масштаба – загрузка гостиниц у нас была 100% - что в Хабаровске, что в Комсомольске, например, в дни Инженерного форума. Средняя загрузка по году – 45%, но для наших широт это очень приличный показатель. Краснодарскому краю мы в этом отношении не конкуренты. Пока.

– Какие из событий этого года стали для туротрасли края знаковыми?

– Ключевым отраслевым мероприятием стал, конечно же, форум «Открой Дальний Восток», который в сентябре прошёл в Хабаровске. Отзывы, отклики о нём потрясающие! Сразу после его окончания к нам приехали съёмочные группы сразу нескольких телекомпаний – от РенТВ до «Моя планета». Сначала на сам форум мы приглашали их представителей – редакторов, ведущих. Они так впечатлились увиденным и услышанным, что захотели непременно рассказать и показть своей аудитории: и о природных красотах, и возможностях их посетить. Информация о Хабаровском крае, о возможностях провести здесь время интересно и с пользой разлетелась по всей стране. Уже только ради этого стоило организовать такой форум. Наш китолёт стал настоящим хитом!

изображение: министерство туризма Хабаровского края

Мы заключили два соглашения. Казалось бы – и что тут такого? Но это ключевые соглашения для всей туротрасли Хабаровского края – одно из них с туроператором федерального масштаба Fun&Sun, другое – с федеральной ассоциацией отельеров. Когда организации такого уровня заходят в регион, это свидетельствует о том, что наш рынок им интересен, но и заставляет держать высокую планку по качеству оказания услуг. Репутация этих туристических гигантов не терпит компромиссов – всё должно быть на высочайшем уровне.

Сейчас с Fun&Sun мы прорабатываем возможности организации региональных туров по Дальнему Востоку, в перспективе и работа по зарубежным направлениям.

Ещё одно позитивное последствие форума – возросшая активность бизнеса. Нас накрыло волной запросов по организации новых глэмпингов, другой туристической инфраструктуры, по возмещению затрат, где что можно сделать/построить, где нельзя.

– Появились ли новые объекты туристические, инфраструктурные?

– У нас открываются новые базы отдыха, глэмпинга – вот, например с сентября заработал экопарк-глэмпинг «Шале на воде» – в окрестностях Хабаровска, у подножия Хехцира. В районе имени Лазо 31 декабря откроетя база «Заимка Узалы» - очень стильный проект, домики со всеми удобствами, с кухнями – на реке Хор. Некоторые проекты расширяются – например в «Беловодье» - также в окрестностях Хабаровска – появится полноценная гостиница.

Из инфраструктурных объектов можно назвать капитальный ремонт дороги к экопарку «Воронеж» и горнолыжному комплексу «Снеговик». Теперь автомобилистам намного проще туда добраться и нет нужды опасаться за свои машины. Дорога европейского качества. На нее потратили почти 180 млн рублей – большая часть 144 миллиона – федеральные деньги по программе Ростуризма.

Идёт масштабное строительство новой базы в районе Петропавловского озера – там появится комплекс «Хутор Петропавловка». Проект частный, занимается им наш известный путешественник, краевед Игорь Борисович Ольховский. Здесь будут восемь домов для проживания, пять бань-бочек; четыре японские бани (фурако); зоны барбекю; отдельно-стоящие беседки. В день отдохнуть здесь смогут порядка 200 человек.

Из крупных ожидаемых проектов можно и нужно назвать уникальный для всего Дальнего Востока комплекс «Волна», который объединит в себе аквапарк, спа, гостиницу, а также фудкорт и торговый центр. Его открытия мы ждём к концу 2023 года

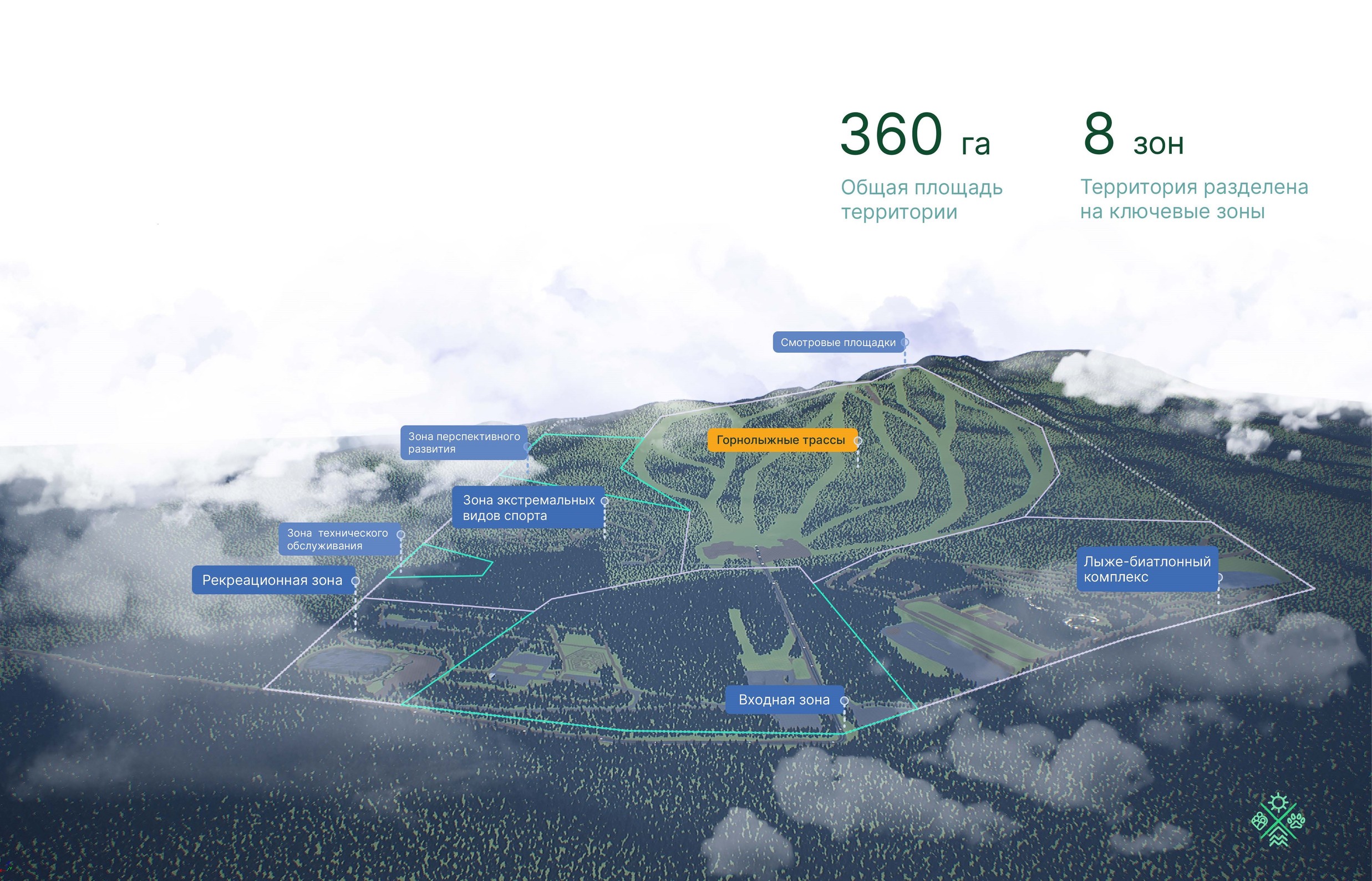

– В этом году много говорилось про будущий магнит Хабаровского края – комплекс «Хехцир». На какой стадии проект находится сейчас? Не превратится ли он в «долгострой» с вечными – завтра, завтра?

– Не превратится. Некоторые трансформации проект претерпевает, конечно, но конечная цель остаётся неизменной – в 2028 году все локации этого мега-комплекса должны принимать гостей. Некоторые заработают раньше – ввод в эксплуатацию разных участков будет идти постепенно.

фрагмент презентации проектной компании «Новый проект»

Из свежих новостей – мы отказались от механизма концессии, и сейчас планируем реализовывать этот проект совместно с госкорпорацией Туризм.РФ. Это по-прежнему будет краевой проект, концепция остаётся неизменной, но с корпорацией Туризм.РФ нам будет проще привлекать финансирование, в том числе на федеральные на инфраструктурные объекты – на дорогу, сети итп. И вместе же с Туризм.РФ мы продолжаем поиск якорного инвестора, либо инвесторов, каждый из которых будет реализовывать конкретный слот проекта. По нашим оценкам общий объём инвестиций – это 17 млрд рублей.

Мы проделали уже большую работу по оформлению территории под будущий комплекс. На финальной стадии оформление вывода участка в 360 га из зеленой зоны. Это позволит начать изыскания и проектирование. Пакет документов принят Рослесхозом на рассмотрение, до конца года ожидаем положительное решение. В процессе было много сложностей, как это часто бывает с земельными вопросами, но нам удалось остаться в запланированных сроках.

– Что в этом году предложит жителям и гостям края предложит действующий «магнит» -горнолыжный комплекс «Холдоми»? Ведётся ли работа по оптимизации логистики? Можно ли, скажем, туристу переночевать в Комсомольске сесть в шаттл, который его отвезёт прямо к подъёмнику?

– Принципиально предложение Холдоми не изменилось – как и на любом солидном горнолыжном курорте, турист найдёт здесь катание на лыжах, сноубордах, обучение для взрослых, обучение для детей, рестораны, водно-оздоровительные процедуры. Вместимость гостиничного комплекса 250 мест.

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Новинки касаются скорее логистики и организации визитов на Холдоми. В кооперации с РЖД мы запустили «Лыжную стрелу» в Холдоми! Причем «Стрела» хоть и одна, но из двух точек «выстреливает» - из Хабаровска и Владивостока. Если коротко, то это мультимодальная история – за 11 500 рублей из Хабаровска и за 15 тыс. из Владивостока турист едет на поезде до Комсомольска-на-Амуре. Там он пересаживается в ожидающий его автобус-шаттл, который идёт прямиком на «Холдоми». Там турист проводит три дня с двумя ночёвками, катается, отдыхает, а затем шаттл везёт его на вокзал, и затем поездом - домой. В стоимость входит и проезд, и проживание! Спрос просто потрясающий на эти туры. Кстати всего в России только три таких «Стрелы» - в Сочи и в Хибинах, а также у нас в Хабаровском крае

– А если кому-то не удалось попасть в гостиницу «Холдоми», если человек живёт в Комсомольске – нет ли специального шаттла для таких туристов? Понятно, что есть междугородний автобус, есть такси, но – вот специальный шаттл, который бы объезжал гостиницы Комсомольска-на-Амуре, собирал лыжников-сноубордистов и вёз их на «покатушки»?

– Мы проговариваем и такой сценарий. Такой шаттл в высокий лыжный сезон очень нужен, но есть нюансы в организации такого маршрута, мы работаем над этим. Сейчас туда ходит рейсовый автобус, так что добраться из Комсомольска до лыжной трассы особого труда не составит.

– Что можно сказать про выездной туризм? Летом после Вашего визита во Вьетнам в местных СМИ появлялась информация о возможных полётах во Вьетнам из Хабаровска – каковы перспективы на этом направлении? Каковы вообще перспективы международного авиасообщения из Хабаровска?

– С Вьетнамом ситуация получилась сложная – наши среднемагистральные лайнеры туда не долетают из Хабаровска. Нужны дальнемагистральные, а это значит подключать туроператоров федерального масштаба – с одним из них мы уже ведём работу.

Заинтересованность есть огромная и с нашей стороны, и со стороны Вьетнама, однако геополитическая ситуация, опасения вьетнамской стороны попасть под вторичные санкции – это, конечно, сильно осложняет процесс. Тем не менее, работа в этом направлении не останавливается, практически в ежедневном режиме у меня связь с коллегами из Вьетнама. Там очень ждут наших туристов. Дальневосточники и жители Хабаровского края составляли внушительную часть российских туристов, приезжавших во Вьетнам на отдых. Мы надеемся в ближайшее время организовать пробный полёт туда, но … не хотелось бы пока раскрывать все детали.

По остальным направлениям – активно полетели наши земляки в Таиланд. Четыре прямых рейса в неделю организовали два больших туроператора: Pegas Touristik и Anex Tour.

Открылось из Хабаровска и авиасообщение с Китаем, но, увы, пока не туристическое – воспользоваться этим перелётом могут граждане КНР и россияне, обладатели некоторого вида виз – рабочих, учебных итп.

С 15 декабря мы открываем авиасообщение с Казахстаном. Помимо того, что путешествие туда само по себе может подарить незабываемые впечатления, это направление можно использовать как транзитное на пути в Индию, Дубай, Турцию… Широчайшая палитра открывается для туристов одним словом.

– Возвращаясь к местным «местам силы» - какие перспективы у, пожалуй, самого знакового туристического аттракциона Хабаровского края – Шантарских островов? Как будет развиваться это направление, есть ли данные по количеству туристов, которое киты и нетронутая природа архипелага смогут вынести, не испытывая негативных последствий?

– Шантары, это, конечно отдельная история. Они пользуются невероятным спросом, особенно у приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга. Это такая экзотика, сравниться с которой мало что может. И тут сразу несколько принципиальных моментов, и первый из них – массового туризма там быть не может. Сколько людей могут туда попасть в каждый год так, чтобы не навредить китам и природе Шантар определяют учёные. От года к году эти цифры разнятся, но речь точно не о десятках тысячах человек в год. Полторы, две тысячи, а может и меньше – это зависит от множества факторов.

фото: Бахт Мавланов, «Дальневосточные экспедиции»

Второй момент – это туроператоры, турфирмы, которые организуют туда туры, обустраивают на Шантарах свои базы. И к большинству из них у нас, как у министерства, много вопросов по соблюдению всех правил и норм, которые гарантируют безопасный отдых – как для туристов, так и для природы. Вопросов у нас нет к ООО «Экскурсии к китам», а также к ООО «Дальневосточные экспедиции». Они работают в связке с учёными, выполняют их рекомендации и требования, обустроили свои базы с соблюдением всех требований законодательства. С остальными – а их восемь, но количество год от года меняется – мы, повторюсь, ведём работу, кого-то выводим из «серой зоны», кому то помогаем устранить недостатки в качестве оказания услуг и работе персонала.

– А как выглядит логистика поездки и сам тур на Шантары? На какой бюджет рассчитывать?

– Точкой входа для туристов желающих посетить побережье Николаевского района и острова Шантарского архипелага является аэропорт имени Невельского в Хабаровске. Отсюда регулярным рейсом турист летит в Николаевск-на-Амуре, оттуда автотранспортом – на побережье Николаевского района. Далее пассажирскими яхтами, катамаранами морского класса туристов доставляют к местам базирования туристических городков.

В зависимости от выбранного туристического оператора проживание может быть как в домиках, так и в глэмпингах или палаточных городках. Туристические группы постоянно сопровождают опытные гиды-проводники и капитаны. Во время морской прогулки можно увидеть китов, косаток, тюленей, медведей и великое множество уникальных птиц - белоплечих орланов, топорков. На острове Большой Шантар можно назначить встречу с работниками метеостанции, которые проведут экскурсию и расскажут о своей работе. Тут же можно увидеть экспонаты музея под открытым небом - оборудование завода по переработке китового жира, действовавшего еще в начале прошлого века до запрета охоты на кита.

фото: Бахт Мавланов, «Дальневосточные экспедиции»

Стоимость такого тура составляет порядка 170 тысяч рублей у туроператора. Есть варианты с вертолётной заброской прямо из Хабаровска – время в полете 4-6 часов с для посадкой дозаправки – их цена уже в разы выше – в районе 500 тыс. рублей, но это информация, как говорится, для того, чтобы «иметь представление». Конкретные суммы и детали – это всё сообщит туроператор.

Тур на Шантары, как и в любой труднодоступный уголок природы, не может быть дешёвым. Если вам обещают большие скидки, то следует насторожиться – экономия, как правило, достигается за счёт безопасности, за счёт отказа от санитарных требований, за счёт использования ненадёжных способов доставки. Всех, кто планирует свой отдых на Шантарах, мы призываем быть внимательными и обещаем проконсультировать, если есть вопросы.

– Как восстанавливается турбизнес после пандемии?

– По поручению губернатора Михаила Владимировича Дегтярева объем субсидий, выделяемых турбизнесу края на возмещение фактических затрат, в 2023 году повысится более чем в три раза: с 6 до 20 миллионов рублей.

Напомню, что конкурс по предоставлению субсидий проводится ежегодно. Благодаря этой поддержке предприниматели могут частично компенсировать средства, направленные на ремонт номерного фонда, изготовление и установку указателей, обустройство глэмпингов, покупку специального туристического снаряжения и обрудования.

Итоги конкурса-2022 планируем подвести до 15 декабря, а довести деньги до победителей до конца года. В этот раз на получение субсидии претендуют 22 предпринимателя, у них будет возможность возместить до 85% понесенных затрат.

– Все ли туристические места Хабаровского края Вы уже посетили лично?

– Признаюсь – не все. Уж очень огромен Хабаровский край, так и хочется сказать – он бескрайний! Я в должности чуть больше года и ближайшую округу, конечно уже объездила - Бикинский район, район имени Лазо, Нанайский – ближнюю округу уже всю практически освоила. Это ведь легко сказать – «район», а сколько сейчас везде глэмпингов, своих локальных туристических точек притяжения, достопримечательностей, а ведь бумажную работу никто не отменял! Пока не удалось объездить северные территории, но они стоят в плане на следующий год.

остров Токи

фото: EastRussia

И раз уж заговорили про краевые маршруты, хочу напомнить про инициативу нашего губернатора «Отдыхаем в крае». Она подразумевает скидки для жителей Хабаровского края, которым интересен внутренний туризм, которые хотят узнать и увидеть собственный регион. Турбизнес активно подключился к этому проекту – сейчас уже 51 организация – базы отдыха, глэмпинги, горнолыжные комплексы, отели, операторы предоставляет свои продукты по сниженным ценам. В аккаунтах министерства туризма Хабаровского края в соцсетях еженедельно публикуются актуальные предложения – на ближайшие выходные, на предстоящую неделю. Есть предложения с дальним горизонтом планирования, есть и для спонтанных поездок. Основной прицел, конечно, на ближнюю перспективу – каникулы, праздничные дни, выходные, но есть у нас и участники проекта – например лагерь в Дуссе-Алине, которые сейчас готовят программу в рамках проекта «Отдыхаем в крае» уже и на следующий год. Это туристический лагерь, с организацией походов различных уровней сложности – от пяти до десяти дней.

Повторюсь – подписывайтесь на наши аккаунты, вы будете в курсе всех самых интересных маршрутов, экскурсий, скидок и специальных предложений. Призываю всех путешествовать по нашему удивительному краю, он столько сюрпризов ещё готов раскрыть – и для гостей из других регионов, и для тех, кто здесь живёт и думает, что уже всё видел!

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

Развитие судостроения на Дальнем Востоке сделает местные суда доступнее

Развитие судостроения на Дальнем Востоке сделает местные суда доступнее

Выплаты на гашение ипотеки многодетные семьи смогут получать до 2030 года

Выплаты на гашение ипотеки многодетные семьи смогут получать до 2030 года

По Северному морскому пути пойдут грузы для Сахалина уже в этом году

По Северному морскому пути пойдут грузы для Сахалина уже в этом году

Трое детей погибли во время пожара в Бурятии

Трое детей погибли во время пожара в Бурятии

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Пепловый шлейф Шивелуча растянулся уже на 92 км

Пепловый шлейф Шивелуча растянулся уже на 92 км

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024

Шахтерам светит тяжелый год

Шахтерам светит тяжелый год