EastRussia приглашает на фотопрогулку по павильонам регионов ДФО VIII Восточного экономического форума

Открывая улицу Дальнего Востока, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев сказал: «Мы хотели поделиться с вами нашей любовью – любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине».

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Забегая вперёд – своей историей, самобытностью, потенциалом и уникальностью гордится каждая дальневосточная территория и делает это по праву. Любой посетитель регионального павильона – будь то инвестор, путешественник или просто любознательный гость узнает массу интересного о истории области или края, самобытности этой земли, её промышленном, туристическом потенциале и уникальной природе. В нашем репортаже мы постарались собрать «изюм» экспозиции этого года.

фото: EastRussia

фото: EastRussia

Дальше пойдёшь – сломаешь шаблон. Но не сразу – потому как «добропожалование» павильона Республики Саха(Якутия) традиционное – с национальным колоритом и радушием. Да и тот, кто ждёт рассказов про алмазы тоже не ошибётся. Но главным своим козырем регион считает цифровизацию.

Чукотка тоже озадачивает комбинацией традиций и футуристичности.

Скрипач из металла изливает душу единственному слушателю – собаке. Может струны надрывно плачут, а может разлетаются искрами веселья – кто знает? Но приветствие «Шалом алейхем» в этом павильоне будет к месту.

Скрипач из металла изливает душу единственному слушателю – собаке. Может струны надрывно плачут, а может разлетаются искрами веселья – кто знает? Но приветствие «Шалом алейхем» в этом павильоне будет к месту.

Добро пожаловать в филиал Еврейской автономной области. Предмет гордости самого маленького региона ДФО – площадь ЕАО чуть больше 36 тысяч квадратных километров – железнодорожный мост в Китай.

«Это единственный межгосударственный мостовой переход через Амур. Здесь планируется построить перевалочный комплекс нефте-газохимических продуктов, который даст мощный импульс развитию области», – объясняет Светлана Шевченко начальник отдела инвестиционной политики департамента экономики правительства ЕАО.

Сахалин зовёт в будущее: самый большой стенд показывает, как столица региона Южно-Сахалинск трансформируется, стремясь стать максимально комфортным для своих жителей. Это и те объекты, что уже воплощены в камень и металл, и те, которым ещё только предстоит появиться.

Из юрты на подходе к павильону Забайкалья выглядывает девушка-лебедь. Да, она существует, и это кукла. Её создатель – заслуженный художник России, народный художник Бурятии из большой творческой семьи, которая живет в Забайкалье, в селе Укурик.

«Наше село – деревня мастеров, – рассказывает Олеся Гилязова. – Нас там несколько семей, которые занимаются промыслами и рукоделием. Мы делаем кукол, шьём унты, утварь разную, юрты производим. Конечно куклы – это особенная наша гордость. Это музейные экспонаты, они выставляются на выставках, путешествуют по миру. Вот «Девушка-лебедь» побывала в 43 странах!

Мы работаем с натуральной кожей, деревом, металлом. Всю выделку, обработку материалов делаем сами, всё по традиционным технологиями. Единственная уступка современности – это полимерная кость – специальный пластик, из которого делаются головы кукол».

«Забайкалье – признанный центр добычи полезных ископаемых. Поэтому много места в экспозиции этого года мы уделили горному делу – это и стенд Быстринского ГОКа, который обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. И, конечно, стенд «Удоканской меди». Кроме того, в павильоне собрана информация и по другим проектам – от зернового терминала, до мастер-планов Читы и Краснокаменска», - рассказал начальник отдела инвестиционной деятельности Корпорации развития Забайкальского края Денис Стрыгин.

Кому мало рассказов о металлах в подземных кладовых, может здесь же поработать с дамасской сталью. Мастер-класс по заточке ножей из проводит здесь Академия бурятского искусства Жигжита Баясхаланова, которая входит в Международную ассоциацию бурятских оружейников. «Почему опять Бурятия, если павильон Забайкалья?», – спросит пытливый читатель. Всё просто – школа Академии находится в Агинске. Это административный центр Агинского Бурятского округа, административно-территориальной единицы с особым статусом в Забайкальском крае.

«Заготовки куёт наш друг и партнёр, проживающий в Брянске. Главная мастерская находится в Санкт-Петербурге, а школу мы открыли в Агинске. Готовимся там запустить и кузню, чтобы ковать заготовки, - рассказал коммерческий директор Академии Очир Нордопов. – Мы делаем разные ножи, но в основном традиционные бурятские. Их отличает геометрия клинка – он узкий, длинный и прямой. Именно такая форма сложилась в быту кочевников, которым нужен был с одной стороны универсальный инструмент, а с другой, чтобы он был удобен для забоя скота и разделки туш».

«Заготовки куёт наш друг и партнёр, проживающий в Брянске. Главная мастерская находится в Санкт-Петербурге, а школу мы открыли в Агинске. Готовимся там запустить и кузню, чтобы ковать заготовки, - рассказал коммерческий директор Академии Очир Нордопов. – Мы делаем разные ножи, но в основном традиционные бурятские. Их отличает геометрия клинка – он узкий, длинный и прямой. Именно такая форма сложилась в быту кочевников, которым нужен был с одной стороны универсальный инструмент, а с другой, чтобы он был удобен для забоя скота и разделки туш».

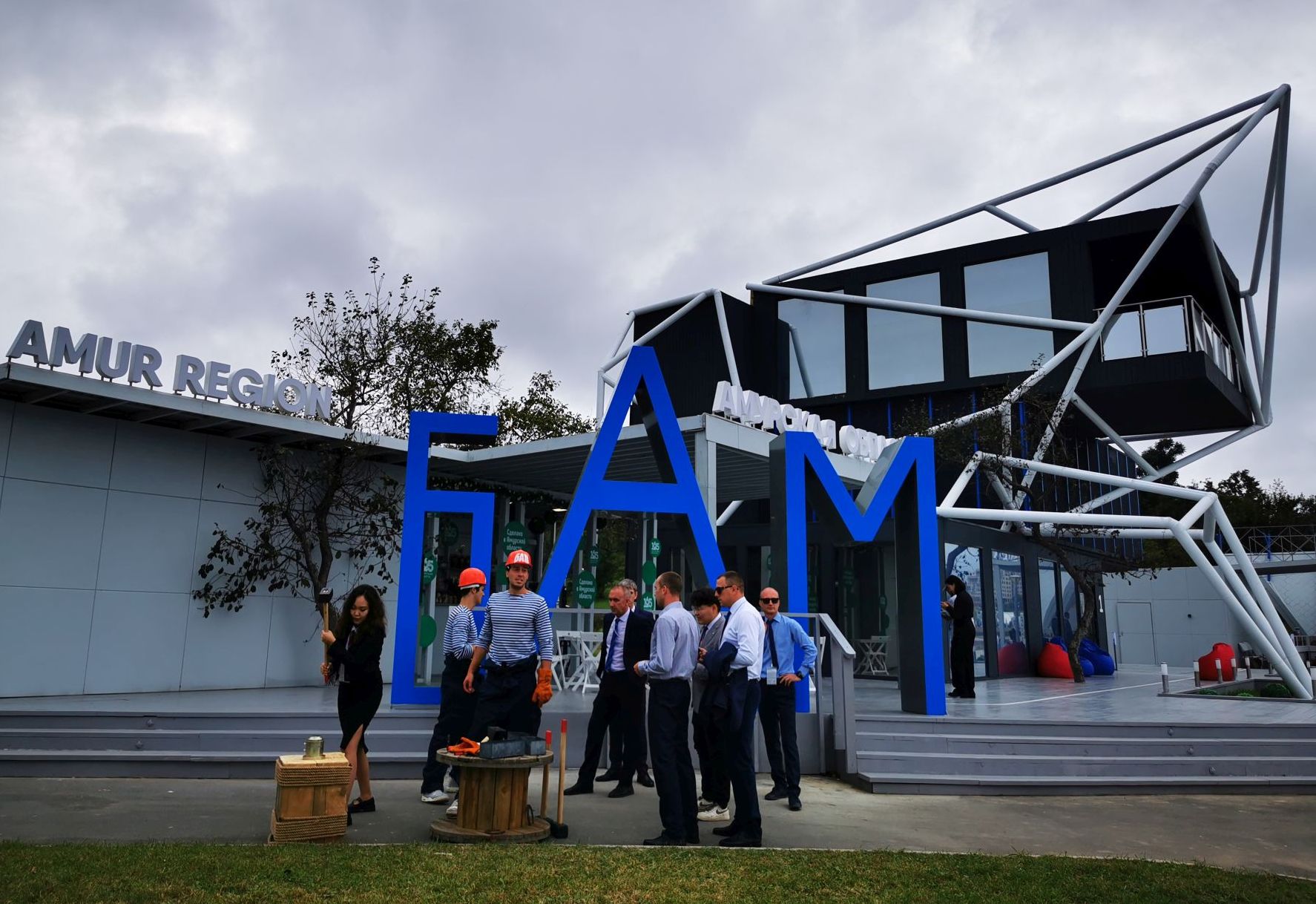

По соседству с представительством Забайкалья – павильон Амурской области. В этом году он получил необычное обрамление – конструкции из труб, которые отсылают к реализуемым в регионе крупным проектам, связанным с переработкой газа - Амурскому газоперерабатывающему заводу в районе города Свободного — одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, и Амурскому газохимическому комплексу: его запуск запланирован на 2024 год, комплекс будет производить полиэтилен и полипропилен различных товарных марок из этана, пропана и бутана, которые будут поступать с соседнего Амурского газоперерабатывающего завода. Предполагается, что предприятие станет самым мощным по производительности в России и одним из самых больших в мире предприятий по производству базовых полимеров.

Не отходя далеко от павильона любой желающий может обзавестись БАМовским сувениром, но чтобы его заполучить надо приложить силу, и не маленькую. Суть в том, чтобы кувалдой, наподобие тех, которыми забивают клинья в шпалы, хорошенько жахнуть по клише, в котором лежит заготовка монеты. Сдюжил? Получи памятный знак «50 лет БАМу».

Не отходя далеко от павильона любой желающий может обзавестись БАМовским сувениром, но чтобы его заполучить надо приложить силу, и не маленькую. Суть в том, чтобы кувалдой, наподобие тех, которыми забивают клинья в шпалы, хорошенько жахнуть по клише, в котором лежит заготовка монеты. Сдюжил? Получи памятный знак «50 лет БАМу».

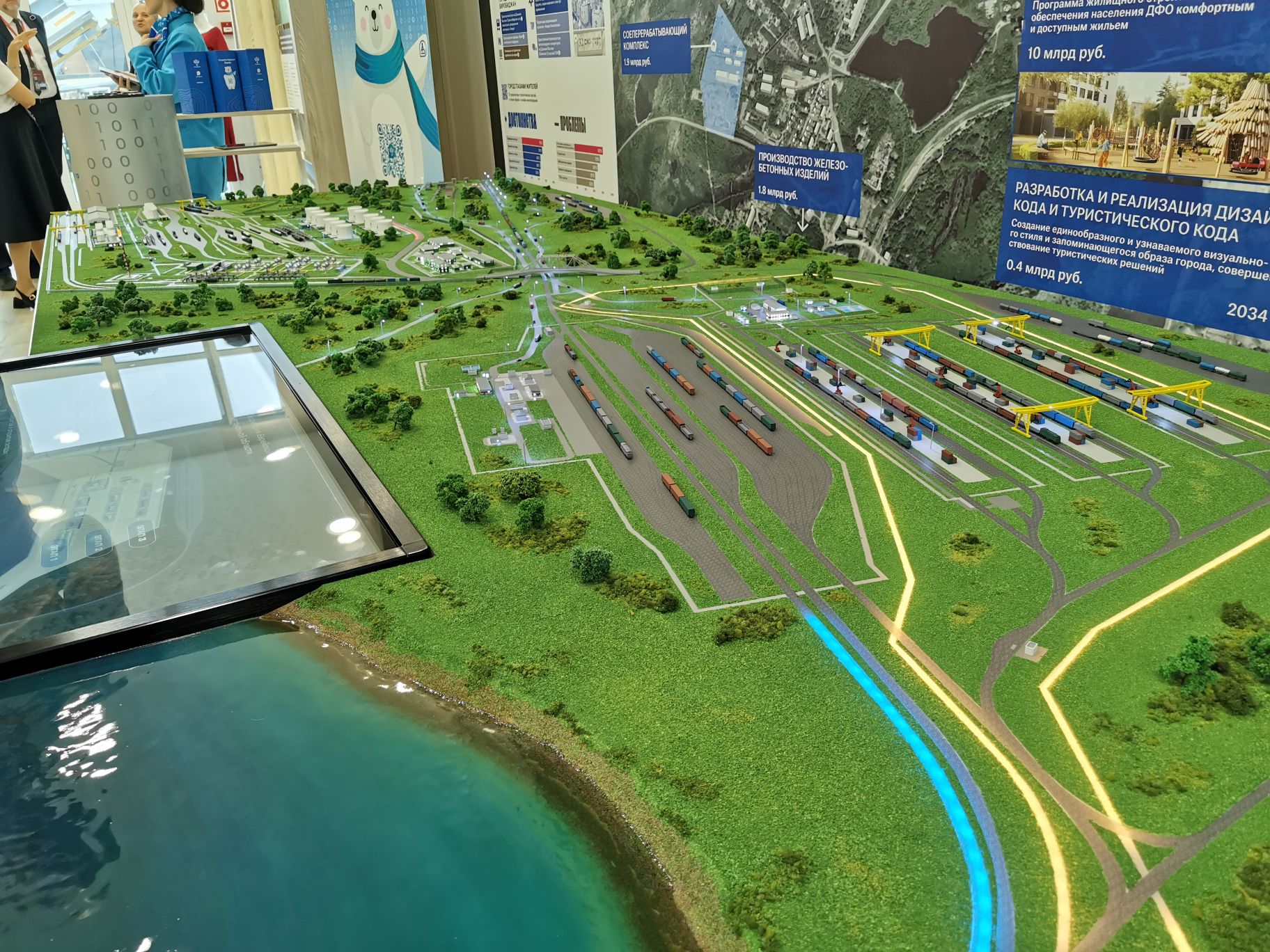

Пальму логистического первенства у Приамурья оспаривает сосед по павильону, но не по географии – Приморский край. Контейнерная тематика встречает здесь гостей ещё снаружи, внутри же предлагают углубиться в обилие проектов, так или иначе связанных с грузоперевозкой, перевалкой, доставкой и прочими нюансами логистики.

«Это и серия проектов, связанных с развитием портовой инфраструктуры, это и целая сеть мультимодальных транспортно-логистических центров в городе Артёме, - рассказывает Ксения Некрасова, сотрудник Инвестиционного Агентства Приморского края – Ещё в нашем павильоне можно узнать о том, как проходит цифровая трансформация Приморского края. Наглядный пример – система, в которой аккумулируется информация обо всех происшествиях. Она призвана помочь органам власти оперативно реагировать на всё, что угрожает или только может угрожать нормальной жизни приморцев, работе самых разных структур и организаций. Все службы – полиция, скорая, МЧС, Гидромет, ЖКХ передают сюда информацию, при этом сама система оценивает насколько широко и какие именно госструктуры необходимо оповещать».

Павильон Хабаровского края в этом году самый большой из всех. Представительство «родины китов и самолётов» получило к VIII ВЭФу пристройку, целиком и полностью, посвященную изобразительному искусству.

Зал с высоким потолком и обилием цвета полностью отдан под экспозицию Дальневосточного художественного музея. На стенах работы европейских мастеров, включая Тициана, российских и советских художников. Конечно, это репродукции, но особенные.

«Это 12 репринтных полотен, повторяющих произведения, хранящиеся в Дальневосточном художественном музее. Это полотна, специально созданные для проекта «Близкое искусство». Он существует с 2008 года и его задача просветительская: мы создаём высококачественные копии, которые помогают жителям самых удалённых уголков нашего края показать те произведения, котоыре нельзя вывезти. Вот, например, известная работа Тициана из нашего собрания – «Ревека у колодца». Чтобы переместить оригинал нужны колоссальные усилия, средства, сложная организация. Но этот проект даёт жителям наших окраин прикоснуться к большому искусству».

Один из главных брендов республики – Байкал. И не найдётся человека, который бы устоял перед презентациями его красот. Но будто этого мало, очарованному гостю павильона предлагают путешествие в мир рукоделия бурятских мастеров.

«Мы хотим, чтобы каждый гость форума смог увезти с собой частичку Бурятии, – рассказывает Олеся Кондкова, сотрудница центра «Мой бизнес». – Среди наших мастеров, мало продажников, это творческие люди, и мы помогаем им с реализацией. Всё, что вы здесь видите сделано из материалов, которые встречаются только в Бурятии. Особенно нефрит – 90% всего нефрита в России добывают в Бурятии, а белый нефрит – только у нас».

Венчает променад – вполне ожидаемо – Камчатка. В этом году здесь решили сдвинуть акценты и стереть стереотип, мол, «Камчатка – это только про туризм». Сделавший шаг за порог камчатского павильона узнает, что это место для жизни, работы и отдыха.

«Мы решили отойти от концепции «На Камчатку людей привлекает только туризм», - говорит Ирина Еременко, заместитель директора Камчатского выставочно-туристического центра – Мы показываем Камчатку через людей, которым здесь комфортно жить, мы рассказываем о мастер-плане Петропавловска-Камчатского, который, кстати, одним из первых был утверждён нашим Президентом. В эту историю можно погрузиться, посмотрев видео или презентацию. А если хочется прикоснуться к работе на Камчатке – добро пожаловать в интерактивную игру «Охотоморская путина» - в ней можно почувствовать себя капитаном траулера!»

Стоя за штурвалом и управляя траулером, надо обойти коварные рифы, дрейфующие льды, и добыть минтая больше, чем соперник! Победитель получает приглашение от капитана реального супертраулера «Георгий Мещеряков» присоединиться к команде!

Стоя за штурвалом и управляя траулером, надо обойти коварные рифы, дрейфующие льды, и добыть минтая больше, чем соперник! Победитель получает приглашение от капитана реального супертраулера «Георгий Мещеряков» присоединиться к команде!

Туризм и отдых, конечно, не забыты. Специально для тех, кто думает, что стоимость пролёта на Камчатку примерно равна цене билета на Луну, здесь установили экран с возможностью проверки авиатарифа от разных перевозчиков. И да – их можно сразу купить. А если у вас есть тёплая компания от слова «корпорация», то MICE агентство полного цикла, которое для лёгкости запоминания называется PROSTOmice, сделает вам предложение, от которого очень сложно отказаться.

Добивает своих гостей камчатский павильон бубном. В буквальном смысле. Посетителям предлагается пройти квест, балансирующий на стыке традиций и шаманизма компьютерных технологий. Вместо джойстика – настоящий бубен, который становится проводником в прошлое и настоящее Камчатки.

И ошибается тот, кто думает, что на этом прогулка по улице Дальнего Востока заканчивается. Ведь здесь и Дом сокола, и павильоны КРДВ, корпорации Туризм.РФ, Минспорта, хоккейного клуба «Адмирал», Дом коренных народов Севера с выставкой «Душа России. Север». Ах, да – и фудкорт здесь тоже есть.

Алексей Збарский

Срок регистрации компаний в САР предлагают продлить до конца 2025 года

Срок регистрации компаний в САР предлагают продлить до конца 2025 года

Приморье вошло в пятерку регионов с высокой потребностью в китаистах

Приморье вошло в пятерку регионов с высокой потребностью в китаистах

На Дальнем Востоке прошли парады Победы

На Дальнем Востоке прошли парады Победы

Пожар в торговом порту Петропавловска-Камчасткого потушен

Пожар в торговом порту Петропавловска-Камчасткого потушен

Более 1,5 км газопровода «Белогорск – Хабаровск» уложены в ЕАО

Более 1,5 км газопровода «Белогорск – Хабаровск» уложены в ЕАО

Пульс угля — 2 мая: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 2 мая: угольная промышленность в моменте

«Мы категорически против завоза в Приморье пчёл других пород»

«Мы категорически против завоза в Приморье пчёл других пород»

В Муйском районе Бурятии введен режим ЧС

В Муйском районе Бурятии введен режим ЧС

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024