Мастер-планы комплексного социально-экономического развития городов ДФО, работа над которыми широко анонсировалась на местах, приближаются к практической стадии своего воплощения.

Эксперты говорят о том, что системная разработка сценариев по формированию нового облика городской среды в регионе – давно назревшая и необходимая задача. Местные власти рассчитывают на то, что реализация данных стратегий поправит демографическую ситуацию, в том числе за счет создания условий для притока постоянного населения.

фото: shutterstock.com

фото: shutterstock.com В мае этого года были выпущены поручения главы государства и правительства РФ по реализации мастер-планов Южно-Сахалинска (включая Корсаков), Улан-Удэ, Читы (подробнее см. «Градоустройство на марше»), Северобайкальска и Тынды. На их финансирование предполагается выделить 741,8 млрд руб., в том числе 422,7 млрд из госбюджета и 264,7 млрд из внебюджетных источников. Федеральным центром на реализацию планов развития данных городов уже предусмотрено 168,4 млрд руб.

Стратегии пространственного развития на стадии формирования еще у почти 20 городов ДФО. Это Владивосток, Артем, Большой Камень, Арсеньев, Уссурийск, Находка, Хабаровск, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Биробиджан, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Нерюнгри, Якутск, Анадырь, Краснокаменск. Часть мастер-планов была представлена на ВЭФ-2023.

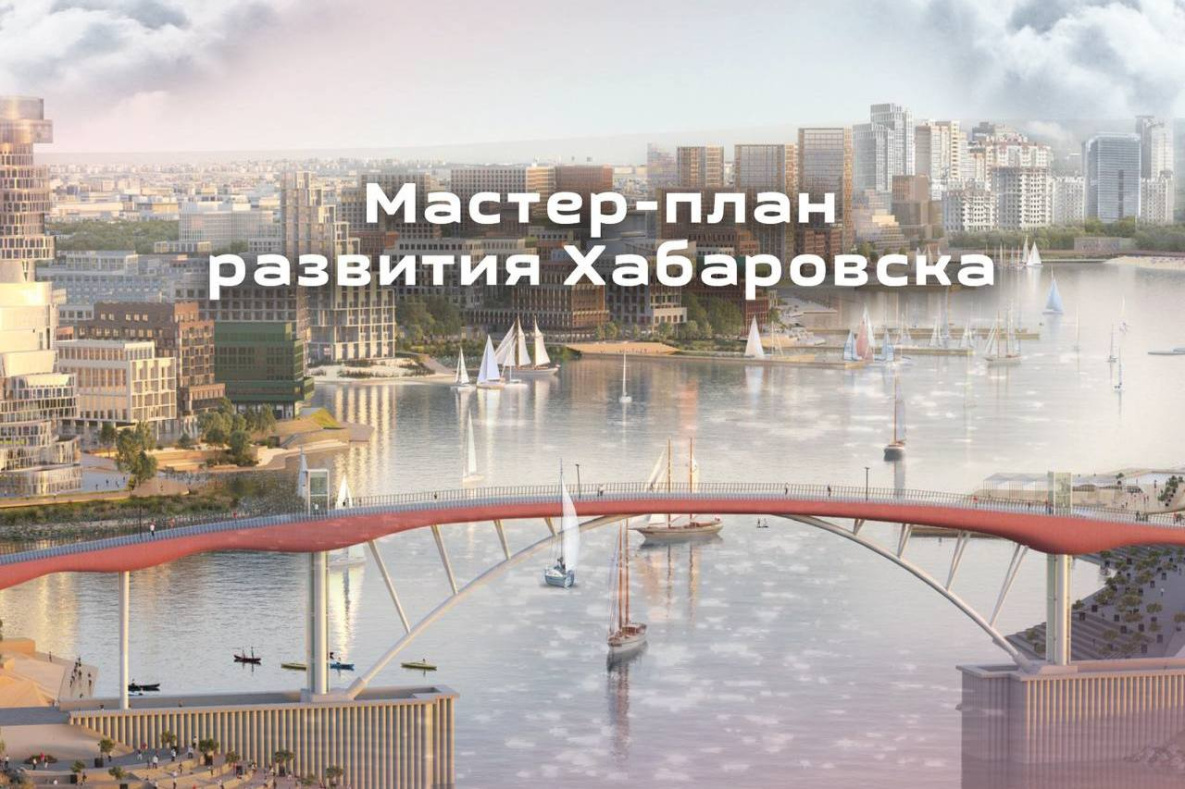

Об окончательной сумме финансирования градостроительных решений говорить пока рано, но только по Хабаровску, согласно предварительным данным, суммарная стоимость ключевых проектов до 2030 года может превысить триллион руб. Их реализация должна стимулировать вложения частных инвесторов в сферу жилой и коммерческой недвижимости, объекты гостеприимства и т.п. в объеме 765 млрд руб.

Фрагмент презентации мастер-плана Хабаровска. изображение: пресс-служба администрации Хабаровска

Фрагмент презентации мастер-плана Хабаровска. изображение: пресс-служба администрации Хабаровска

Реновация городов Дальнего Востока необходима для преодоления сложившегося отставания региона в качестве городской среды. «Это не достаточное, но необходимое условие для повышения привлекательности проживания на Дальнем Востоке как для сегодняшних жителей, так и для потенциальных мигрантов. Опережающее развитие городов ДФО как в целом в части качества городской среды, так и отдельных ее параметров (например, уровень жилищной обеспеченности) должно компенсировать объективно сложные природно-климатические и транспортно-географические условия проживания в этом регионе», – говорит генеральный директор Фонда «Институт экономики города», директор направления «Муниципальное экономическое развитие» Александр Пузанов.

По данным ряда исследований качества жизни и состояния городской инфраструктуры, города Дальнего Востока все еще существенно уступают городам из европейской части России по целому ряду показателей. Во многом это обусловлено низкой удовлетворенностью местными жителями состоянием ЖКХ, уровнем развития объектов здравоохранения и образования, нехваткой культурных учреждений и т.д. «Подобное отставание в развитии городской инфраструктуры регионов ДФО только усиливает западный дрейф и диспропорции в размещении населения», – подчеркивает замдиректора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН по стратегическому развитию и кадровой политике, старший научный сотрудник Центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Безвербный.

Среднее значение индекса качества городской среды (ИКГС), рассчитываемого Минстроем России, за 2022 год составило 192 балла. Во всех дальневосточных регионах этот показатель существенно ниже и варьируется от 190 (Чукотка) до 154 (Забайкальский край). Доля городов с благоприятной городской средой (выше условного порога в 180 баллов) в среднем по России составила 54%, а в ДФО – около 30%.

Набережная Благовещенска. фото: EastRussia

Набережная Благовещенска. фото: EastRussia

При этом задача преодоления отставания не выглядит неразрешимой: если в 2018 году медианное значение ИГКС городов Дальневосточного федерального округа отставало от среднероссийского значения на 21 пункт, то в 2022 году – только на 12 пунктов, уточнил Александр Пузанов.

«Вероятно, это влияет и на миграционную ситуацию: если в первой половине 2022 года во всех регионах ДФО, кроме Чукотки, был зафиксирован миграционный отток, то в первой половине 2023 года уже в 6 из 11 регионов фиксируется миграционный прирост, правда, пока весьма незначительный, и в целом по региону миграционный отток сохраняется», – комментирует эксперт.

Конвергенция городов и регионов в уровне и качестве жизни населения – единственный возможный путь по сокращению миграционного оттока человеческого капитала из ДФО и преодоления существующих разрывов в социально-экономическом развитии западной и восточной частей России, считает Вадим Безвербный. Насколько эта задача масштабна и амбициозна, настолько и актуальна для региональной политики, добавляет он.

Мастер-планы подразумевают две основные функции. Первое – формирование общей концепции развития территории, на основе которой должны впоследствии разрабатываться предусмотренные законодательством документа социально-экономического и территориального планирования (сами мастер-планы правового статуса в системе документов стратегического планирования пока не имеют). Второе – приоритизация проектов инфраструктурного развития, которые могут получить поддержку из средств федерального бюджета.

Как отметил Александр Пузанов, в рамках этого направления правительство РФ постановлением №525 от 31 марта 2023 года установило новый механизм поддержки регионов – специальные казначейские кредиты с весьма льготными условиями предоставления. В качестве одного из направлений использования таких кредитов прямо указано проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной, социальной, туристской инфраструктур, приобретение транспортных средств и подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий – в том числе для городов, расположенных на территории ДФО, и иных населенных пунктов, включенных в мастер-планы агломераций.

фрагмент мастер-плана Якутска. изображение: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

фрагмент мастер-плана Якутска. изображение: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Проработанный мастер-план позволяет качественно спланировать и даже визуализировать пространственное и экономическое содержание территорий. Причем в контексте улучшения городской среды важно соблюсти баланс между экономическими интересами девелоперов и социальными потребностями горожан, так как именно недостаточное количество и качество объектов социальной инфраструктуры, как правило, больше всего беспокоит жителей большинства городов ДФО, свидетельствует Вадим Безвербный.

Практически каждый мастер-план предполагает создание благоприятных условий для долгосрочного закрепления жителей, формирование точек притяжения для приезжих специалистов и их семей. Можно ли здесь говорить об ужесточении конкурентной борьбы за трудовые ресурсы в регионе, что уже наблюдалось в предыдущие годы по ряду отраслей, не обернется ли это новыми вызовами?

Конкуренция городов и регионов за человеческий капитал является общемировой практикой и обеспечение равной конкуренции за человеческие ресурсы между городами одного региона является практически нереализуемой задачей, рассуждает заместитель директора Института демографических исследований. В то же время для Дальнего Востока ключевым на ближайшие десятилетия, как минимум, является достижение основной частью т.н. первых и вторых городов ДФО хотя бы среднероссийских показателей в развитии городской среды. Как максимум, следует говорить о стратегиях достижения ключевыми агломерациями региона (Владивосток, Хабаровск, Чита, Благовещенск и др.) равной конкуренции за человеческий капитал с лучшими городами страны (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар).

«Поэтому опережающий рост городов-локомотивов и точек роста ДФО – скорее не вызов, а необходимое условие для развития. Только в этом случае мы сможем переломить существующий миграционный тренд и рассчитывать на демографический рост стратегического для нас региона», – резюмирует Вадим Безвербный.

Павел Усов Срок регистрации компаний в САР предлагают продлить до конца 2025 года

Срок регистрации компаний в САР предлагают продлить до конца 2025 года

Эксперт: клещи погодозависимы и нападают по графику

Эксперт: клещи погодозависимы и нападают по графику

На Дальнем Востоке прошли парады Победы

На Дальнем Востоке прошли парады Победы

Пожар в торговом порту Петропавловска-Камчасткого потушен

Пожар в торговом порту Петропавловска-Камчасткого потушен

В Муйском районе Бурятии введен режим ЧС

В Муйском районе Бурятии введен режим ЧС

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор судостроения ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор судостроения ДФО — весна 2024

Пульс угля — 2 мая: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 2 мая: угольная промышленность в моменте

К 2027 году Тында перейдет на газ

К 2027 году Тында перейдет на газ

«Мы категорически против завоза в Приморье пчёл других пород»

«Мы категорически против завоза в Приморье пчёл других пород»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу