Президент Российской Федерации В.В. Путин во время пленарной сессии VII Восточного экономического форума отметил, что мировой центр экономической и деловой активности сместился на Восток: «В Дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум, – сказал Президент. – Объемы перевалки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днем и ночью».

пресс-служба правительства Хабаровского края

пресс-служба правительства Хабаровского края 2022 год стал переломным для российской экономики. Если в 2014 году «поворот на Восток» основывался на постепенной диверсификации торгового и экономического сотрудничества России с ориентацией на восточноазиатские страны с целью постепенного сокращения зависимости от США и Европейского союза, то в 2022 году усложнение взаимоотношений с недружественными странами привело к усилению «заметности» недостаточного использования потенциала внешнеторгового транзита Дальнего Востока. В новых геополитических условиях государству и бизнесу пришлось опережающими темпами решать общую задачу по переориентации транспортно-логистических потоков. В результате, буквально в течение 3 - 4 месяцев участники внешней торговли и транспортно-логистические компании трансформировали привычные логистические цепочки с Атлантического вектора на Тихоокеанский.

Активное участие в этом процессе принимает Хабаровский край, как форпост России на Тихоокеанском побережье.

Экономика края в силу географического положения региона ориентирована на рынки стран Азии. Благодаря работе Правительства края по диверсификации внешнеторговых связей, регион не зависит от какой-либо одной страны-партнера. У Хабаровского края хорошая внешнеторговая диверсификация, ни одна зарубежная страна не имеет в общем объеме внешнеторгового оборота края долю выше 50%. Основными партнерами края во внешней торговле выступают страны Большой тройки Северо-Восточной Азии: Китай, Республика Корея и Япония. При этом доминирующую позицию занимает ближайший сосед региона – Китай. На его долю во внешнеторговом обороте края приходится около 40% (по итогам 2021 г. 38 %).

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В 2022 году статистика подтверждает разворот национальной экономики на Восток. Увеличиваются экспортные поставки из Хабаровского края в Китай, Казахстан, Индию. Наращиваются объемы внешнеторгового взаимодействия с Республикой Беларусь.

В текущих условиях, отмечается наращивание оформления «гостевых» внешнеторговых сделок через порты и пункты пропуска Хабаровского края для западных регионов России.

С учетом особого, приграничного положения региона основным внешнеторговым партнером Хабаровского края в ближайшем будущем останется Китай. Так, внешнеторговый оборот Хабаровского края с Китайской Народной Республикой за 9 месяцев 2022 года вырос на 18,6% к уровню 9 месяцев 2021 г.

При этом сегодня задействован не весь имеющийся у края потенциал, в том числе по использованию инфраструктуры для обслуживания транзитных внешнеторговых потоков. В настоящее время на территории края реализуются масштабные проекты в сфере транспорта и логистики по развитию экспортной инфраструктуры.

Хабаровский край - мощный транспортно-логистический центр Дальнего Востока России. В крае представлены все виды транспорта. По территории края проходят БАМ и Транссиб, магистральный трубопровод "Восточная Сибирь – Тихий Океан", магистральный газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Функционируют 5 морских портов, крупнейший из которых порт Ванино.

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Эти активы в условиях санкционного давления определили возрастание роли транспортно-логистического комплекса края в организации доставки грузов из России в Азию при перестраивании логистических маршрутов.

Современные тенденции по смещению торгово-экономических взаимосвязей на страны АТР потребовали ускоренного формирования новых инфраструктурных коридоров для экспорта и импорта.

Среди ключевых проектов, призванных обеспечить выполнение этой задачи, можно выделить модернизацию Восточного полигона Российских железных дорог.

Что такое БАМ? 30 % БАМа – это Хабаровский край. Оконечные порты БАМа – это Хабаровский край: Ванино и Советская Гавань.

Выполнение следующих этапов модернизации позволит увеличить провозную способность более чем в 2 раза. В 2023 году провозная пропускная способность в отношении морских портов Хабаровского края будет увеличена до 48,5 млн. тонн грузов.

Отдельно стоит отметить развитие инфраструктуры для осуществления контейнерных перевозок. С сентября 2021 года порт Ванино возобновил активный прием и обработку контейнерных грузов. За 10 месяцев 2022 года обработано 38,8 тыс. импортных и 31,1 тыс. экспортных сорокафутовых контейнеров. С учетом роста спроса на обработку этих грузов, порт решает задачу повышения эффективности работы. Внедрено специальное программное обеспечение для обработки контейнеров, приобретается специализированное оборудование (рич-стакеры, ролл-трейлеры). В результате ускорились приемосдаточные операции.

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Уникальным проектом развития экспортной инфраструктуры для наращивания масштабов внешнеторговых операций российских экспортеров на восточном направлении является проект строительства частной Транстихоокеанской железной дороги. Строительство начато в 2022 году. Железнодорожная ветка протяженностью около 500 км пройдет от Эльгинского месторождения в Якутии до мыса Манорский на побережье Охотского моря в Хабаровском крае. Провозная способность железной дороги составит 30 млн. тонн в год. Строительство планируется завершить в течение двух лет. К этому времени также будет построен угольный порт Эльга, площадью 44,5 га, емкостью операционных складов 344 тыс. тонн, с перевалочной мощностью на первоначальном этапе в 2024 году до 14,0 млн. тонн в год с последующим увеличением в 2025 году до 30,0 млн. тонн в год. Порт ориентирован на экспорт в АТР.

изображение: пресс-служба правительства Хабаровского края

Проект позволит разгрузить БАМ, даст дополнительные мощности для взаимодействия с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обязательным элементом «разворота на Восток» при формировании новых транспортно-логистических маршрутов является развитие пограничной инфраструктуры на российско-китайской государственной границе: увеличение количества действующих пунктов пропуска, их модернизация и дооснащение необходимым оборудованием.

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе установлено 25 пунктов пропуска. При этом, из-за ковидных ограничений в начале 2022 года в штатном режиме работало только 7 из этих 25 (в Приморье 5 и Забайкалье 2).

С учетом «разворота» к декабрю 2022 г. штатно работают уже 16 погранпереходов (в Приморье 6, Забайкалье 3, Амурской области 3, Еврейской автономной области 2, Хабаровском крае – 2).

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На основании личного обращения Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярева к Губернатору провинции Хэйлунцзян господину Ху Чаншену в 2022 году удалось возобновить работу двух пунктов пропуска между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян: речного пункта пропуска «Хабаровск» и смешанного пункта пропуска «Покровка». Последний, кстати, не функционировал в 2020 – 2021 годах из-за пандемии. В результате за период речной навигации в совокупности перевезено свыше 230 тысяч тонн грузов.

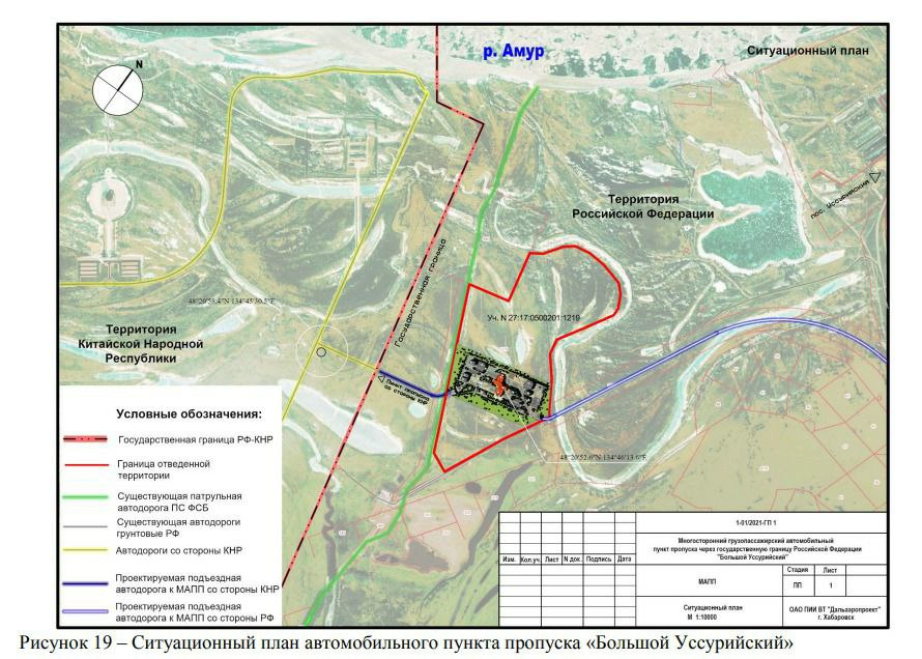

В 2021-2022 гг. «перезагружен» проект по созданию пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Уже достигнуты договоренности с Минтрансом России о том, что первым этапом развития острова станет строительство на нем грузопассажирского пункта пропуска.

Китайская сторона подтвердила заинтересованность в открытии грузо-пассажирского погранперехода. К 2030 году китайской стороной через пункт пропуска прогнозируется перемещение 1 380 тыс. т грузов и 1 200 тыс. пассажиров в обоих направлениях, что подтверждает оценку Правительства Хабаровского края по данным показателям (1 300 тыс. т грузов и 1 450 тыс. пассажиров).

Ожидается, что с запуском пункта пропуска на острове «Большой Уссурийский» до 30 % снизятся транспортно-логистические издержки экспортеров. Таким образом, будут оптимизированы транспортно-логистические затраты компаний и обеспечена загрузка Транссиба в обратном направлении.

фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Пункт пропуска на острове Большой Уссурийский будет интегрирован в развернутую транспортно-логистическую и туристическую инфраструктуру Хабаровского края, в том числе соединен с автодорогой «Обход г. Хабаровска». Такая привязка позволит обеспечить возможность доставки грузов от пункта пропуска до крупного транспортно-логистического кластера «Сухой порт» в ТОР «Хабаровск» в течение 20-30 мин.

На полях Восточного экономического форума заключено Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации, Правительством Хабаровского края, ОАО «Российские железные дороги» и ООО «ФинИнвест» о реализации проекта транспортно-логистического центра «Хабаровский» на территории Хабаровского края. Суммарный грузооборот составит не менее полумиллиона двадцатифутовых контейнеров в год.

В условиях санкционного давления на российскую экономику и переориентации грузопотоков с западного на восточное направление формирование мультимодального ТЛЦ, ориентированного на Китай, приобретает особую актуальность. Именно современные ТЛЦ станут базой для формирования новых логистических маршрутов и обеспечат бесперебойное снабжение предприятий сырьем, материалами и комплектующими, а население продовольственными и промышленными товарами.

В целом, развитие острова Большой Уссурийский является проектом-триггером трансграничного сотрудничества между Россией и Китаем на Востоке страны.

В ходе 4-го заседания Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики территория острова Большой Уссурийский определена в качестве одной из 4-х пилотных зон для формирования международных ТОР, где для инвесторов будут представлены лучшие в России условия для осуществления предпринимательской деятельности.

Перечисленные проекты позволят обеспечить выход России в Тихоокеанский регион и нарастить торговлю со странами АТР. Продолжение действия экономических санкций в отношении России, инициированных в 2022 году, в ближайшей перспективе приведет к дальнейшей трансформации национальной экономики и еще большей ориентации на Восток. В этом контексте Хабаровский край готов выполнять роль «транспортного ключа» России к Азиатско-Тихоокеанскому региону для полноценного включения России в интеграционные процессы, протекающие Азиатских странах, дальнейшего наращивания взаимной торговли и построения эффективных транспортно-логистических маршрутов.

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков