Насколько эффективно используют имеющиеся возможности регионы ДФО, делающие округ привлекательным для бизнеса, достаточно ли их, и какие ещё нужны механизмы для того, чтобы макрорегион стал магнитом для инвестиций и поводом сменить место жительства для жителей других территорий России? Эти вопросы обсудили участники дискуссии ВЭФ-2022 «Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока».

EastRussia

EastRussia Каркас системы опережающего развития, который создавался для того, чтобы повысить конкурентоспособность восточных регионов страны, огромных по территории, но небольших по населению, вобрал в себя льготы по налогам, сокращённые административные процедуры, субсидии на инфраструктуру, льготный капитал и пристальное внимание руководства страны к ключевым проектам развития региона. Если рассматривать отдельные ТОРы, или другие инвестплощадки, то картина создаётся вполне позитивная – есть приток финансов, есть растущие проекты, появляются рабочие места. В регионах ДФО растёт объём инвестиций. Вложения в основной капитал с 2014 года выросли на Дальнем Востоке на 29% — это в три раза более высокий темп, чем в среднем по РФ. Промышленное производство в макрорегионе выросло на 23%, по стране – на 17%. В 2021 году максимально проявила себя «вторая волна» вложений – меры социальной поддержки, такие, как например, «Дальневосточная ипотека»: объем и темп ввода жилья вырос на Дальнем Востоке на 22%, в то время как в среднем по России этот показатель составил 13%. При этом, по мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, несмотря на всю пользу и эффективность принятых мер и преференциальных режимов, позитивного перелома не наступило.

- Все эти меры служат подпорками и стимуляторами конкурентоспособности, но они не решают корневую проблему ни региона, ни страны, - заявил Алексей Чекунков, выступавший на сессии по видео-конференц-связи. – А заключается корневая проблема или корневой фактор конкурентоспособности сегодняшней экономики в знаниях и технологиях. Решают всё не здания и техника, не рост инвестиций. Можно построить еще заводы, организовать 20 ТОРов, но если мы не будем накапливать знания и технологии быстрее, чем соседи, мы будем отставать от соседей, и это отставание будет увеличиваться.

Министр отметил, что Дальний Восток концентрирует в себе основные особенности нашей страны в экономическом смысле – природные ресурсы, большие расстояния, вечную мерзлоту, города советского формата, которые были построены функционально – вокруг предприятий и для них, но не для комфортного проживания. И чтобы кратно повысить привлекательность ДФО, обязательно нужно поддерживать конкурентоспособность уже существующих на Дальнем Востоке инструментов. Их развитие не должно останавливаться уже потому, что и в других регионах России создаются похожие инструменты и механизмы – такие как Специальный инвестиционный контракт (СПИК). Более богатые регионы вводят более амбициозные программы. В результате Дальний Восток перестает выигрывать даже в таких аспектах, как налоговая ставка, длина налогового периода.

Решение проблемы Алексей Чекунков видит в концентрированной работе по трем направлениям:

– форсированное развитие тех отраслей, где уже есть большие заделы;

– стимулирование экономики, через реновацию городов и развитие инфраструктуры;

– концентрированные инвестиции в образование.

инфографика - Счетная палата РФ

При этом, по мнению модератора сессии, аудитора Счетной палаты Российской Федерации Натальи Труновой, одной из ключевых проблемных зон является размер заработной платы на Дальнем Востоке.

– Люди стараются переехать туда, где они могут быстрее и полезнее трудоустроиться, чтобы получить более высокий уровень оплаты за свой труд, - сказала Наталья Трунова, - и мы видим, конечно, что есть регионы, где зарплата составляет 220% от средней по стране. Однако в самых густонаселённых Хабаровском и Приморском краях – ключевых промышленно-развитых территориях – уровень зарплат здесь не то, что не сравним с Чукоткой, но и по отдельным позициям ниже федеральных значений. А чтобы сделать Дальний Восток интересным большого количества работающих россиян, необходимо, чтобы зарплаты здесь были как минимум на 20-30% выше среднероссийских.

Отвечая на это замечание, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, отметил, что старт новых проектов на Дальнем Востоке и привлечение сюда людей за счет повышения зарплаты, сопряжены с повышением издержек и, следовательно, со снижением конкурентоспособности.

– Вопрос в том, насколько возможности и инструментарий преференциальных режимов могут «противостоять» издержкам на привлечение и релокацию квалифицированного персонала, на логистику, - сказал он. – Удалённость региона и вызванные этим издержки являлись и до сих пор являются ограничивающим фактором.

В части повышения привлекательности, а вместе с тем и конкурентоспособности региона для бизнеса, Алексей Репик назвал форсированное развитие транспортной сети и логистики, без которых не может функционировать ни одно производство. Что же касается человеческого капитала, то в данном случае необходимо делать проживание и жизнь в регионах ДФО максимально комфортным, чтобы даже те, кто сюда приезжает с мыслью поработать год-другой-третий, а потом вернуться, захотели остаться здесь жить.

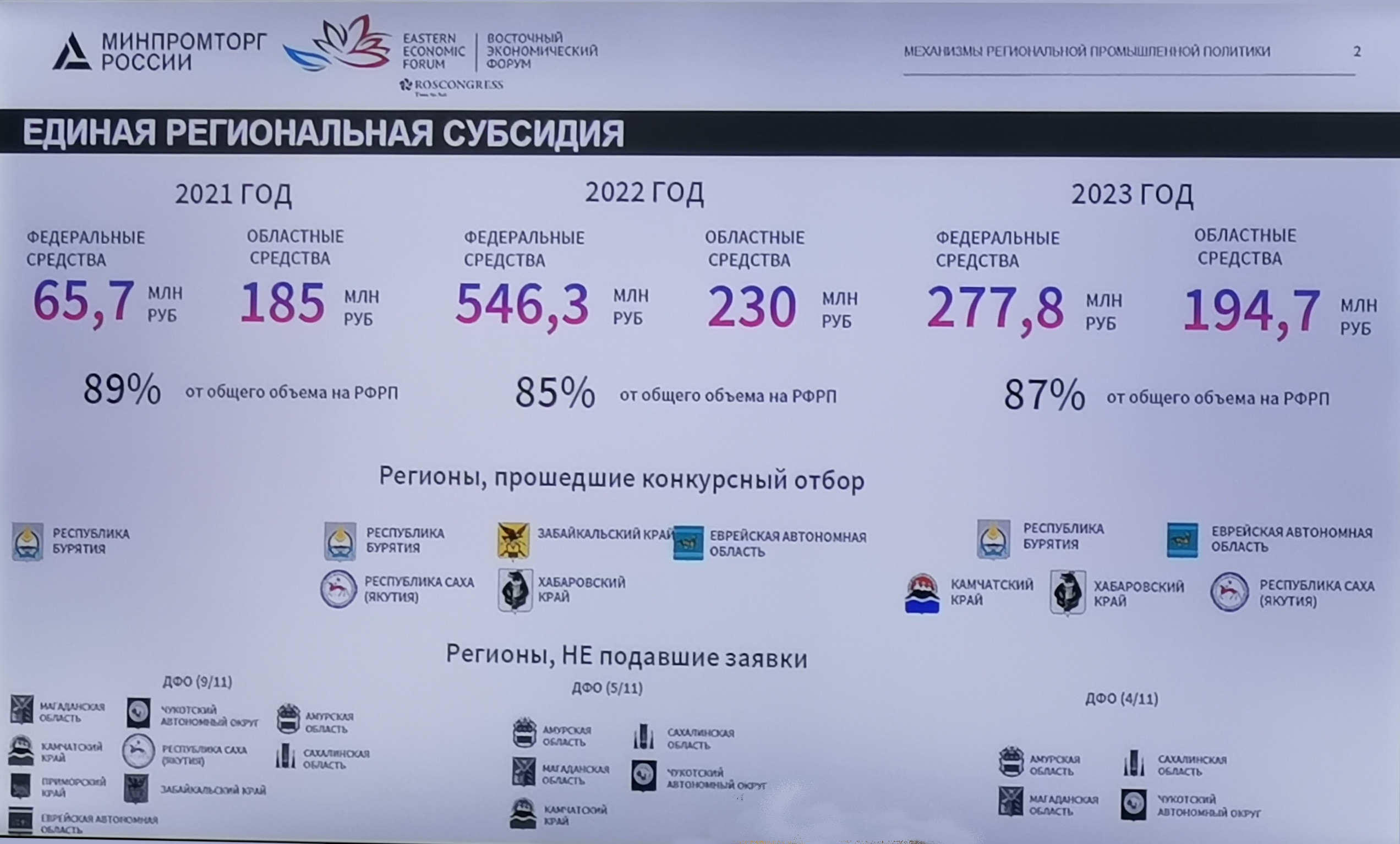

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в свою очередь призвал активнее использовать существующий арсенал инструментов, которые могут обеспечить Дальнему Востоку прогресс в развитии промышленности. Он привел в пример Единую региональную субсидию - инструмент, который позволяет внутри региона самостоятельно определять, куда необходимо направить те или иные средства. Субсидия идёт на докапитализацию средств Фондов развития промышленности, созданных во всех регионах.

– В 2021 году только Республика Бурятия заявилась на получение субсидии, в 2022 году уже пять регионов воспользовались этой формой поддержки, - рассказал Алексей Беспрозванных. – С учетом этого интереса был увеличен объем субсидирования и сейчас он превышает 3 млрд рублей. Для обычных регионов – не дальневосточных – соотношение 30/70 – то есть 30% это региональные деньги, а 70% - федеральные. Для территорий ДФО эта пропорция – 10/90. Это ключевой инструмент, который сегодня используют регионы для развития промышленности. При этом пять регионов так и не подали заявку на получение субсидии в 2022 году.

инфографика - Минпромторг РФ

Отметил Алексей Беспрозванных и невысокие показатели по использованию таких механизмов, как «Индустриальные парки» и «Промышленные парки». Всего по стране их 406 – 274 действует, 132 создаётся. В них состоят 7 600 резидентов, а площадь производственных площадей достигает 21 млн квадратных метров. На Дальнем Востоке 10 индустриальных парков (три в Приморье, два на Сахалине, по одному в Бурятии, Хабаровском крае, ЧАО, Камчатке и Якутии, ни одного в Приамурье, Магаданской области и ЕАО) и два промышленных – в Бурятии и Якутии.

Одним из новых инструментов, облегчающих запуск новых производственных проектов, станет «Промышленная ипотека». Она подразумевает кредитование предприятий под 5% годовых на срок до семи лет при «потолке» финансирования в 500 млн рублей. «Промышленная ипотека» даёт возможность быстрого разворачивания производств.

Ещё один инструмент, призванный стимулировать рост промышленного производства, находится пока в разработке – это комплекс мер стимулирования промышленных кластеров на всех стадиях жизненного цикла. Сейчас минимальный размер кластера предполагает включение в него 10 предприятий, это количество предлагается снизить до пяти. Сроки создания кластера должны уменьшиться с четырех-шести месяцев до одного-двух, и если раньше субсидия на реализацию кластеров выделялась один раз в год, то сейчас эта возможность расширится до широкой линейки в течение всего года.

Директор дивизиона АСИ «Развитие регионов и инвестиции» Александр Смекалин отметил, что за последние годы на Дальнем Востоке произошли серьезные позитивные изменения, о чем свидетельствуют показатели национального рейтинга инвестиционного климата, составляемого Агентством. По его словам, нацрейтинг инвестклимата позволяет выявлять барьеры и сдерживающие факторы. Анализ показывает преобладание сырьевого экспорта и низкую долю несырьевого неэнергетического экспорта субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме выручки МСП в регионах ДФО на уровне почти 4,8 %, когда регионы-лидеры достигают более 20%.

«В этой ситуации основным дайвером для дальневосточной экономики должно стать развитие именно несырьевого экспорта высокотехнологичных товаров и продукции глубокой переработки. Мы видим, что сырьевой экспорт низко маржинальных продуктов перегружает таможенную инфраструктуру, не способствует созданию новых рабочих мест и росту налогооблагаемой базы в регионах. Необходимо принимать кардинальные меры по упрощению таможенного оформления для товаров глубокой переработки с использованием цифровых технологий, введением беспрецедентных таможенных льгот для экспорта высокотехнологичных товаров. Это позволит запустить маховик экономического роста, обеспечит появление серьезных инвесторов и востребованность созданной инфраструктуры территорий опережающего развития и особых экономических зон», - подчеркнул Александр Смекалин.

Алексей Збарский Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Поиск двух моряков с судна «Григорий Ловцов» продолжают на Сахалине

Поиск двух моряков с судна «Григорий Ловцов» продолжают на Сахалине

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

Запрет на пребывание в лесах ввели в ЕАО

Запрет на пребывание в лесах ввели в ЕАО

В четыре раза увеличился пассажиропоток на пункте пропуска Хабаровск– Фуюань

В четыре раза увеличился пассажиропоток на пункте пропуска Хабаровск– Фуюань

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

Подтопленную летом школу в приморском Дальнереченске восстановили

Подтопленную летом школу в приморском Дальнереченске восстановили

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: Сельское хозяйство: отраслевой аналитический обзор — осень 2024

Бюллетень EastRussia: Сельское хозяйство: отраслевой аналитический обзор — осень 2024