Как новые критерии для получения вида на жительство могут привлечь инвесторов-иностранцев

Резкое сокращение деловых контактов со странами Запада сделало еще более актуальным вопрос притока в Россию китайских инвестиций. Как при этом сделать преференции и другие права для иностранных инвесторов более адресными и привлекательными – сегодня не тривиальная задача. В желании привлечь инвесторов Россия, в частности, меняет миграционное законодательство. В свою очередь эксперты говорят о необходимости гарантий китайскому бизнесу для неизменности условий работы, вспоминая негативный опыт 1990-х.

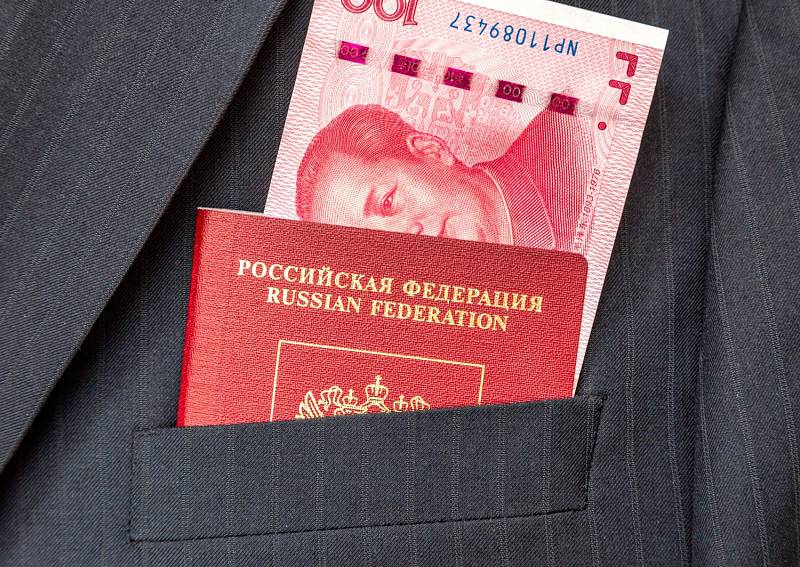

shutterstock.com

shutterstock.com Инвестиции в обмен на жилплощадь

Как считают эксперты, наиболее привлекательными для партнеров из КНР сегодня могут быть проекты в области автопрома, производства технологического оборудования, а также сельского хозяйства. Если техника в первую очередь важна для внутреннего потребителя, и Китай в этом случае получает перспективный рынок сбыта, то развитие аграрного сектора и пищевой промышленности расширяет экспортные возможности РФ.

В 2022 году экспорт из России в Китай достиг $114,15 млрд. Основная часть - более 90% из этой суммы - пришлась на минеральные ресурсы. В то же время увеличились поставки сельхозпродукции и продуктов питания. Их экспорт к 2021 году вырос на 42%, до $6,09 млрд. «При удельном весе – чуть больше 5% – эта позиция теперь занимает второе место в условном рейтинге основных категорий российского экспорта в Китай», – проинформировал заместитель торгового представителя РФ в КНР Алексей Ефимов.

Особые надежды на развитие агросектора возлагают в регионах Сибири и Дальнего Востока. Например, в Приморье к 2025 году намерены увеличить производство сои до 720 тыс. т, рассказал замруководителя Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмагоров. Вместе с тем для увеличения экспорта необходимо развитие сопутствующей инфраструктуры. Требуются дополнительные элеваторы и специализированные морские терминалы – это как раз может стать точкой приложения китайского бизнеса. Кроме того, в краевом правительстве рассчитывают, что инвесторы из КНР будут вкладываться в организацию местных высокотехнологичных производств по глубокой переработке сои с последующим экспортом готовой продукции.

Сегодня в России, включая ДФО, действуют различные преференциальные режимы. Причем работа над повышением их инвестиционной привлекательности продолжается. В частности, идет проработка новой экономической зоны – международной территории опережающего развития. Главная цель в том, чтобы она на 100% отвечала запросам иностранных инвесторов, подчеркивают в КРДВ. Среди мер поддержки для зарубежных резидентов планируется предусмотреть упрощенный визовый режим как для менеджмента и работников предприятий, приехавших из-за границы, так и членов их семей.

Если говорить о самих инвесторах, в том числе из Китая, то дополнительным стимулом могут стать новации миграционного законодательства, считает генеральный директор ООО «Синорусс» Сурана Раднаева. 31 декабря 2022 года вышло постановление российского правительства № 2573 «Об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в РФ, для выдачи вида на жительство (ВНЖ) в РФ без получения разрешения на временное проживание».

Закон «О правовом положении иностранных граждан» и раньше декларировал право получения ВНЖ иностранцам, инвестирующим в Россию, однако четких оснований на этот счет до недавнего времени прописано не было. Теперь вид на жительство может быть предоставлен, если претендент отвечает одному из следующих критериев:

1. Иностранный гражданин в течение 3 лет, предшествующих обращению с заявлением о выдаче вида на жительство, инвестировал в социально значимые проекты субъектов РФ не менее 15 млн руб.

2. Иностранный инвестор зарегистрировал и является единственным участником юрлица, которое ведет в РФ предпринимательскую деятельность от 2 лет, причем уплачивает налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн руб. ежегодно.

3. Иностранный гражданин вложил от 30 млн руб. в российское юрлицо, которое не менее 3 лет осуществляет предпринимательскую деятельность. При этом в календарном году, непосредственно предшествующему году, в котором он обратился с заявлением о ВНЖ, сумма уплаченных налогов и взносов составила не менее 6 млн руб.

4. Иностранец приобрел в России недвижимость на стадии строительства либо недавно построенную – в течение 2 лет после ввода в эксплуатацию. Ее кадастровая стоимость должна составлять не менее 50 млн руб. для Москвы, не менее 20 млн руб. для субъектов ДФО и не менее 25 млн руб. для остальных регионов РФ.

Бизнес и зона риска

Законодательные изменения обсудили на днях на круглом столе, который организовал в Общественной палате РФ Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития. К некоторым положениям у экспертов возникли вопросы.

«В соответствие с нашим законодательством взнос в уставный капитал компании может быть произведен не только в денежной, но и в товарной форме. В этом случае необходима оценка, но как делается оценка, все знают. Я, предположим, инвестировал в станок, оценил его в 15 млн руб., хотя он может и 1 млн не стоит», – сказал ответственный секретарь межфракционной депутатской группы Госдумы РФ по межпарламентским связям со странами АТР Юрий Нагерняк, не исключив, что конкретика будет в последующих нормативных актах.

По словам гендиректора «Синорусс», сумма, за которую может быть приобретена недвижимость для получения ВНЖ – достаточно большая цифра и для Китая. «Это получается поддержка наших застройщиков элитного жилья», – отметила Сурана Раднаева.

Председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский наоборот считает, что данная сумма «не ахти какая» по сравнению с правоприменительной практикой в развитых государствах. Однако в России немало препятствий, по большому счету созданных искусственно, для желающих открыть свое дело в РФ. Например, на срок от 3 лет и выше иностранец может быть выслан из страны за совершение двух административных правонарушений, причем вне зависимости от характера и тяжести содеянного, вплоть до таких случаев, как курение в неположенном месте.

«Будь-то предприниматель, рабочий, кто угодно, докопаться при желании можно до столба, как гласит армейская поговорка, – рассуждает Юрий Московский. – Это нужно изменять, потому что иначе ни о каком нормальном инвестиционном климате в РФ можно не говорить».

Юрий Нагерняк указал на проблему защищенности китайского предпринимательства в России. Прежде всего, речь о малом и среднем бизнесе: предпринимателям из Китая до сих пор памятны времена 20-25-летней давности, подчеркнул он. «Практически у всех китайцев, которые построили более-менее успешный бизнес в России, особенно это касается Дальнего Востока, этот бизнес отжали. К концу 1990-х он перешел в другие руки…Обычно бизнес отбирался под предлогом нарушений. Чаще всего нарушения имели место, просто результаты [административного реагирования] непропорциональны», – пояснил эксперт, выразив надежду, что такие времена не повторятся.

Между тем предприниматели Китая продолжают сталкиваться если не со злоупотреблением со стороны органов власти, то с мошенничеством. «Принимая определенный нормативный документ, мы должны подумать также о том, как реально обезопасить бизнес китайских инвесторов», – заключил Юрий Нагерняк.

Учение - прописка

Раньше для иностранцев, находящихся в России, было не так много возможностей получить разрешение на временное проживание, оформить вид на жительство. В большинстве случае основанием для этого являлся брак с российским гражданином или рождение человека на территории РФ с последующим постоянным проживанием. В этой связи кажутся серьезным шагом недавние послабления в миграционном законодательстве для студентов и молодых специалистов.

С 1 января 2023 года у иностранцев в России появилась возможность разрешения на временное проживание в образовательных целях (РВПО), причем без распределения квот. Эти изменения также потенциально затрагивают интересы граждан КНР, поскольку Китай долгое время лидировал среди государств дальнего зарубежья по количеству получающих высшее образование в России.

Нововведение распространяется на студентов, аспирантов, обучающихся по очной форме в российских государственных вузах или научных организациях по программам, имеющим госаккредитацию. РВПО позволяет иностранцу проживать в РФ на время всей учебы и еще в течение 180 дней после ее завершения.

При этом не запрещается без соответствующего разрешения совмещать обучение с работой, возможно даже зарегистрировать ИП и заниматься предпринимательской деятельностью. Раньше для иностранных учащихся действовали ограничения. «Подавляющее число студентов – не богатые студенты. Почему едут учиться в том числе в Российскую Федерацию, потому что у нас расценки ниже, чем на западе, стоимость проживания ниже. Работать им было реально нельзя, но они работали, их можно было тут же ловить, карать, выдворять или брать с них денежку, чтобы они этого не совершали. Это поменялось. Надеюсь, к прежнему порядку не вернутся», – выразил мнение Юрий Нагерняк.

Единственное, временно проживающий не вправе работать вне региона выдачи РВПО (кстати, в этом отличие от ВНЖ: купивший недвижимость в одном субъекте России иностранец не ограничен в намерении вести бизнес в другом месте), тем не менее он имеет возможность это делать дистанционно, заключив трудовой договор.

«В течение 3 лет после окончания обучения в РФ такой иностранный студент может оформить вид на жительство без ограничения срока действия. Но нельзя получить ВНЖ в течение 3 лет, если до этого иностранный гражданин не имел разрешения на временное проживание в целях образования. Единственное исключение – только для тех студентов, которые имеют красный диплом», – уточнила юрист ООО «Синорусс» Елена Филиппова.

Юрий Московский считает, что принятие такой меры, как РВПО – дальновидное решение. «Студент – это потенциальный инвестор. Он хоть и бюджетный, но у него есть родственники, которые могут инвестировать. Кроме того, молодой человек здесь пожил, обрел связи. Он же едет не только за знаниями, но и за социализацией», – пояснил представитель комиссии по вопросам миграции.

Павел Усов На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков