Концепцию развития круглогодичного туристического центра «Хехцир» представили в Хабаровском крае

В Хабаровске хотят превратить горнолыжный курорт «Хехцир» в сочинский «Роза Хутор» – по максимуму совместить красоту одноименного горного хребта и его возможности для активного и пассивного отдыха и летом, и зимой. Круглогодичный спортивно-туристический комплекс «Хехцир» должен стать магнитом для местных жителей, туристов из соседних регионов, дальнего и ближнего зарубежья.

проектная компания «Новый проект»

проектная компания «Новый проект» Горный хребет Хехцир расположен на юге Хабаровского края, недалеко от столицы региона – это дает логистическое преимущество для ценителей природы и собственного времени. От аэропорта до новой туристической локации всего 40 километров, и примерно 30 до еще не построенного, но запланированного погранперехода на острове Большой Уссурийский.

фрагмент презентации проектной компании «Новый проект»

По задумке разработчиков концепции, главной точкой притяжения станет горнолыжный курорт международного уровня – как вариант рассматривается запуск шаттлов, которые будут прямиком доставлять сюда прибывающих туристов. Общая протяженность горнолыжных трасс составит более десяти км, тут смогут кататься как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты. Все трассы будут оборудованы современными подъемниками и системами искусственного оснежения. Сейчас активно идет модернизация горнолыжного курорта. Власти обещают открытие первой очереди уже в следующем сезоне. На территории также будет расположен биатлонный стадион с общей длиной лыжных трасс 9,5 км – тут можно проводить региональные, федеральные соревнования и – в перспективе – международные. Перепад высот на хребте составляет от 198 до 598 метров, в северной части, где более пологие склоны и есть реки и озера, планируют создать зону рекреации: гостиничный комплекс, домики для семейного отдыха, детские комплексы развлечений.

фрагмент презентации проектной компании «Новый проект»

Директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» Андрей Дымченко:

«Мы все привыкли “Хехцир” рассматривать как спортивный горнолыжный комплекс. Наша концепция – это спортивно-туристический комплекс круглогодичного использования. Это и центр для семейного отдыха, и в целом для туризма. Тут главное – интегрироваться в природу, а не наоборот, и обязательно погружать туристов в историю Хехцира. На Дальнем Востоке таких мест нет. В Сочи есть, чем заняться и летом, у нас тоже так можно».

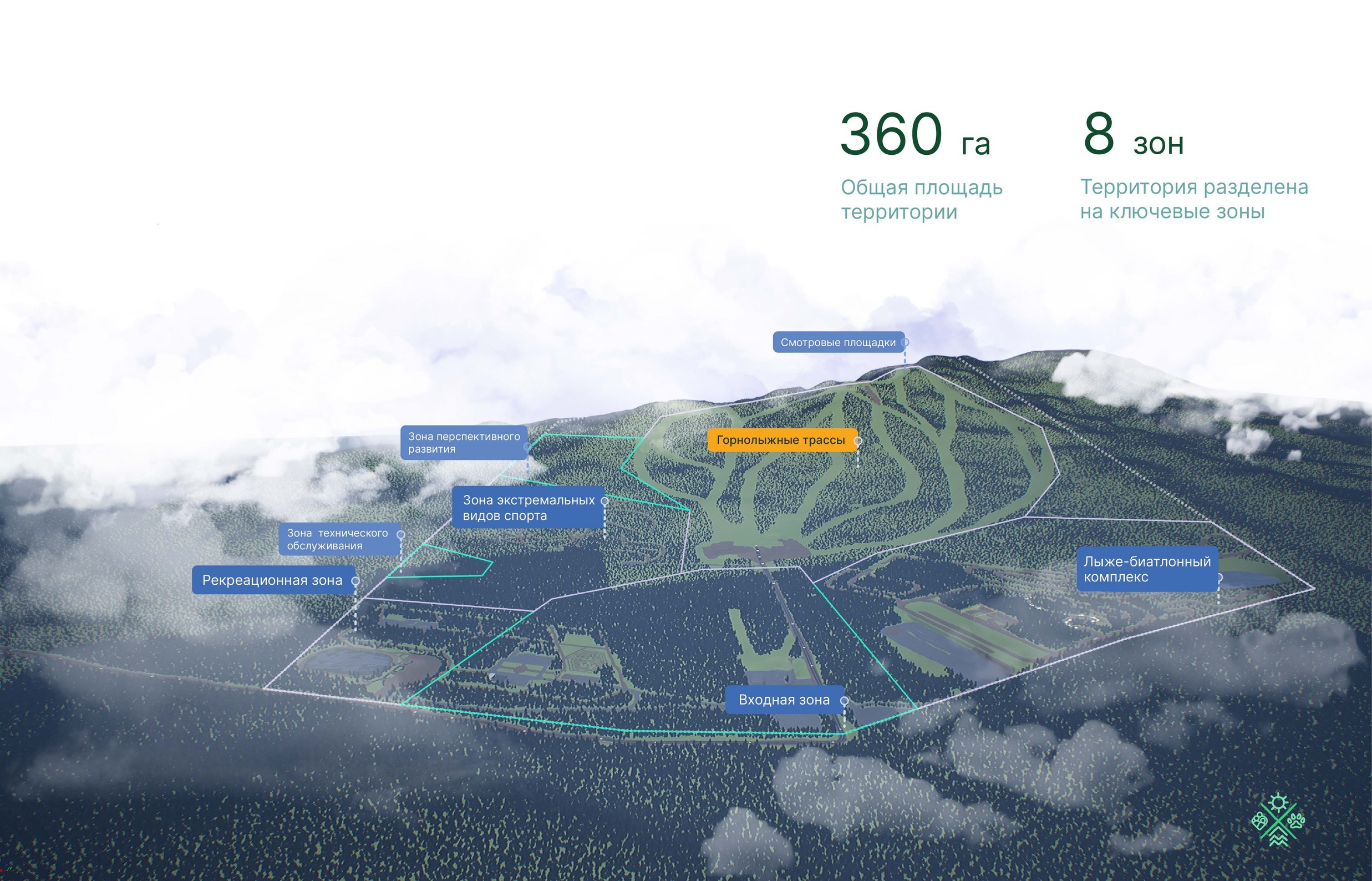

В проекте 360 гектаров местности условно поделили на восемь зон с единым дизайн-кодом. Предварительно в соцсетях провели опрос: спрашивали, что будет интересно гостям, какие развлечения нужны, узнавали гастрономические предпочтения, сколько люди готовы потратить на отдых в комплексе (около 2,6 тыс. рублей). На основе ответов уже приступили к формированию концепции.

Директор ООО «Новый проект» Василий Козырев говорит, что 90% опрошенных с позитивом отнеслось к проекту.

«В зоне экстремальных видов спорта зимой предусмотрены трассы для катания на снегоходах, в зоне рекреации, где есть пруд, зимой будут заливать каток, можно ставить елку и праздновать Новый год, кемпинги и глэмпинги на территории тоже будут круглогодичными, центральная площадь будет использоваться для массовых мероприятий. Чтобы минимизировать убытки вследствие сезонности, летом в зоне экстрима мы предусмотрели возможность кататься на велосипедах, роликах, квадроциклах, в рекреационной зоне будут построены бани, организуем рыбалку, летом можно по экотропам совершать пешие прогулки профессионалам и начинающим, предусмотрены и площадки для воздухоплавателей. В планах также – интеграция с проектом Большой Уссурийский остров».

Реализация столь масштабного проекта даст мощный импульс экономике Хабаровского края, полагают авторы концепции. По их оценке, по окончании всего строительства и при полной загрузке ежегодная выручка приблизится к двум млрд рублей. Оптимизма проектировщикам добавляет близость азиатских государств и наличие рядом крупных дальневосточных столиц.

фрагмент презентации проектной компании «Новый проект»

Предварительная стоимость строительства объектов комплекса – 17,2 млрд рублей. Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус рассказала EastRussia, что в ведомстве делают ставку на привлечение якорного инвестора. Сейчас идет реконструкция горнолыжного комплекса, строительство сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, дорог, подъездных путей и канатных дорог к смотровым площадкам.

«На уровне правительства России прорабатываются меры по импортозамещению для возведения горнолыжных подъемников и канатной дороги. Есть опоры и кресельный подъемник, его надо смонтировать. Дорожная карта разработана. Эта концепция масштабная, международная, круглогодичная – надеемся, что привлечем разного уровня туристов».

По словам министра, самое главное, что проект, который уже представили главе региона, заблаговременно прошел обсуждение с жителями края. Кстати, обеспечение инфраструктурных объектов комплекса планируется с помощью экотоплива – пеллет, которые производятся в Хабаровском крае.

Хабаровский край – на втором месте по объему турпотока, на первом – Приморье. Об этом напомнил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Объем внутреннего и въездного турпотока в регион в прошлом году превысил 500 тыс. человек – он вырос почти на 18% по отношению к предыдущему периоду. Реализация платных гостиничных услуг и туристских услуг увеличила на 22% и превысила два млрд рублей. По его словам, это хороший показатель, но необходимо совершенствовать региональные меры поддержки и усиливать вес региона в плане узнаваемости.

«В этом году шесть млн субсидий выделим на возмещение затрат на объекты туристской инфраструктуры (стоянки, парковки, туристическое оборудование и прочее), но этого мало – будем увеличивать. Нужен бренд края, надо его продвигать. Мы сейчас с трудом конкурируем с Сахалином и Камчаткой – это исторический процесс, это не чей-то промах. Все знают, что на Сахалине есть острова и море, на Камчатке – вулканы. Все знают, что Хабаровский край где-то рядом. А тут у нас – морская линия в три с лишним тысячи километров, леса, поля, горы, озера, Амур... Вопрос бренда актуален и надо его придумать и транслировать. Нужно, чтобы край был в топе и по событиям, и по турактивностям».

Юлия Бородина Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Межрегиональный форум-штаб «БАМ туристический» проходит в Тынде

Поиск двух моряков с судна «Григорий Ловцов» продолжают на Сахалине

Поиск двух моряков с судна «Григорий Ловцов» продолжают на Сахалине

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

«Порт Эльга» запустит терминал и железную дорогу в 2025 году

Запрет на пребывание в лесах ввели в ЕАО

Запрет на пребывание в лесах ввели в ЕАО

В четыре раза увеличился пассажиропоток на пункте пропуска Хабаровск– Фуюань

В четыре раза увеличился пассажиропоток на пункте пропуска Хабаровск– Фуюань

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

Подтопленную летом школу в приморском Дальнереченске восстановили

Подтопленную летом школу в приморском Дальнереченске восстановили

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 14 октября: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: Сельское хозяйство: отраслевой аналитический обзор — осень 2024

Бюллетень EastRussia: Сельское хозяйство: отраслевой аналитический обзор — осень 2024