Как живет самая восточная школа России, где говорят на двух языках

Пока в московском метро «засыпают» на ветках вагоны, в Петербурге один за другим разводят мосты, школьники из Уэлена уже идут на третий урок. Про это село на Чукотском полуострове часто говорят в превосходной степени: самое восточное из обжитых в России и Евразии, жители которого первыми встречают солнце. Дальше – только погранзастава на острове Ратманова, затем – Америка: штат Аляска всего в 86 км от Уэлена, за Беринговым проливом, по которому проходит морская граница с Россией, и он в сто раз ближе, чем Москва.

chukotka.travel

chukotka.travel НА КРАЙНЕМ ВОСТОКЕ

Уэлен ютится на галечной косе шириной в полкилометра. По левую руку от него – лагуна Уэлен, по правую - Чукотское море и Северный Ледовитый океан. Мелодичное название поселок получил благодаря черным буграм, украшающим склоны сопки – по чукотски «увэлен» - «чёрная земля». В прошлом по ним путники находили сюда дорогу.

Обойти село можно пешком минут за 15, но частенько для такого начинания требуются специальные «приспособы» или напарники: дует не только знаменитый чукотский «южак» с порывами до 70 м/с, но и «северяк», а также их северо-восточный собрат. Как принято в краю вечной мерзлоты, все дома здесь на сваях, и самый высокий из них – трехэтажный - это уэленская школа-интернат.

«Все почему-то думают, что если мы далеко живем, то у нас медведи по улице ходят, а мы учимся в ярангах, - говорит директор «Школы-интерната среднего общего образования села Уэлен» Марина Титаренко. - Нет, у нас современная благоустроенная школа, тепло, светло, прекрасная столовая, где детей кормят бесплатно с первого по 11 класс, у нас централизованное отопление, современные туалеты, тренажеры, всё как в любой городской школе! У нас действительно были случаи, когда белый медведь появлялся, но не в самом Уэлене, а где-то далеко от поселка. Зима бывает разная, всё зависит от ветров. Минус пять градусов могут ощущаться как минус 35. Люди приспособились, кто-то с палками для скандинавской ходьбы ходит, или все идут вместе, дружно, за руку, никто никого не бросает. Всё очень мобильно у нас, потому что поселок небольшой, население 600 человек, и когда прогноз погоды ухудшается, мы сразу обзваниваем родителей, предупреждаем, что нужно идти за детьми, и родители их встречают, забирают.

Марина Титаренко, директор «Школы-интерната среднего общего образования села Уэлен»

К разнице с Москвой нам привыкать не приходится, – продолжает Марина Борисовна. Отдел образования находится в селе Лаврентия, департамент – в Анадыре, современные средства связи позволяют участвовать в видеоконференциях. Со стороны администрации к нам большое внимание, видя такую поддержку, хочется работать и работать! А если я как руководитель, как учитель или как человек заинтересована в каких-то западных вебинарах или мероприятиях, тогда да, я встаю и участвую. Из-за того, что мы оторваны в часовых поясах и расстояниях, некоторые приходят на работу, например, к семи утра, а что делать?»

Школа поселка Уэелен

Пространство и время в этом краю соленых ветров, и правда, субстанция эфемерная, по этой причине каждый уэленец умеет сохранять дзен в любой ситуации, и никогда не скандалит в очереди. Важны только погода и безопасность, будь то пеший или лодочный маршрут летом, снегоход или вездеход зимой, и вертолет в любой сезон. Дорога 140 км от Уэлена до райцентра – села Лаврентия - на буране может занимать и два часа, и восемь, и «не-не-не, пургуем до конца недели».

НА ТРЁХ КИТАХ

Для 120 уэленских детей школа это второй дом, а для 82 ребят из соседних сел, начиная с пятого класса – это и постоянное место жительства. В Инчоуне и Нешкане остались лишь начальные школы, в суровых северных условиях родителям приходится отдавать чад в интернат, и забирать их домой только на каникулах. Большинство детей в уэленской школе-интернате – чукчи.

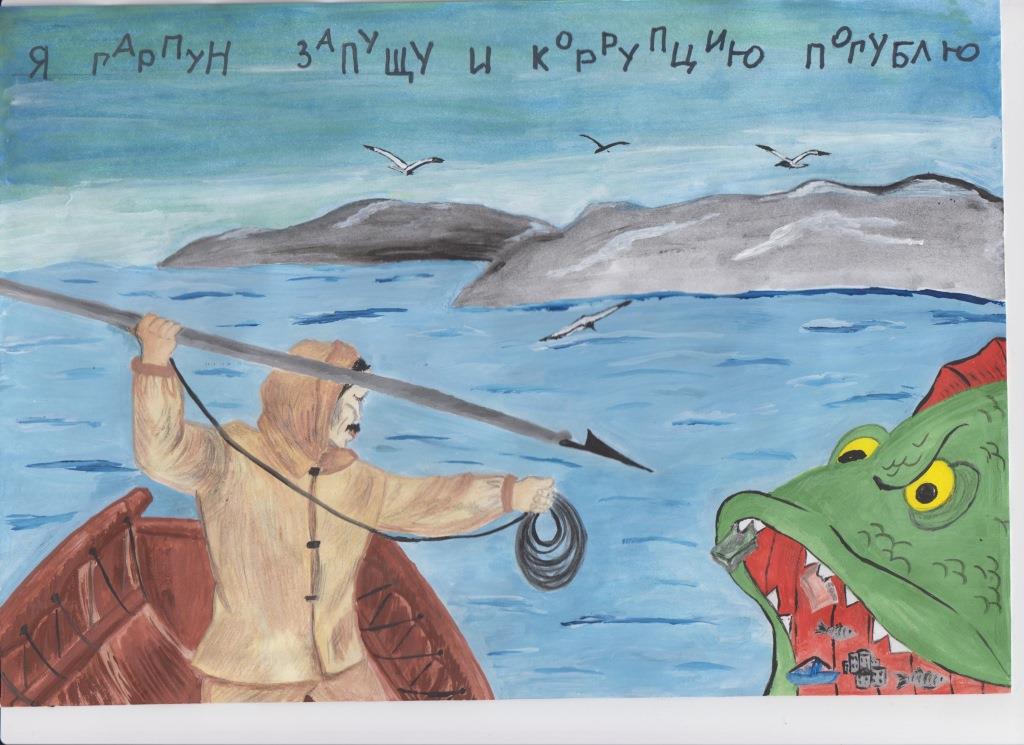

Дважды в неделю здесь проходят уроки родного языка, кроме того, работают кружки «Говорим и пишем по-чукотски» и «Краеведение». Школьники из приморского села – победители и призеры районных и окружных олимпиад и состязаний, в которых часто заметен местный колорит. Как было, например, на конкурсе рисунков «Мы против коррупции».

По версии уэленских детей, в борьбе с мздоимцами могут помочь гарпун, бубен и сотрудничество с белыми медведями.

В 2020 году большинство наград уехало в Уэлен, сейчас ученики готовятся к новому конкурсу.

Не утратить связь с корнями и обучиться востребованному в этих краях ремеслу помогает «Школа юного морзверобоя». Проект работает с 2019 года при поддержке районных властей. На Чукотке разрешена некоммерческая охота на китов и моржей, квоты китобойной комиссии разрешают добывать до 140 серых китов в год.

«В течение года ребят обучают теории, учат готовить снасти, ремонтировать их, приводить в порядок инструменты для разделки морского зверя. Старшеклассники летом уже ходили на лодках на кита, учились кидать гарпун (охотничья удача не нашла отражения в меню школьной столовой: всё по Санпину. Зато здесь бывает местная рыба и оленина, - прим.ред.) Занимается с юнгами Альберт Эккем, морзверобой со стажем. Неоспоримо, что традиции будут жить, пока есть люди, которые хотят передать опыт, и есть дети, готовые его перенять. Некоторые из ребят после получения аттестатов зрелости планируют устроиться в местную территориально-соседскую общину», - рассказывает директор школы-интерната.

После охоты мясо идет на переработку, а твердая «валюта» - моржовые кости и клыки - попадают в «Уэленскую косторезную мастерскую», мастера которой создают искусные фигурки людей и животных. Это еще одно место в Уэлене, где школьники могут получить уникальные навыки, здесь тоже работает секция. Работы уэленских косторезов и граверов хранятся во многих российских и заграничных музеях, а при этой мастерской есть свой музей с предметами искусства, быта и охотничьего снаряжения аборигенных народов Арктики.

Не хочешь бросать гарпун и резать по кости – танцуй: детский чукотско-эскимосский ансамбль «Накаяк», в свое время ставший спутником взрослого народного коллектива «Уэлен», это третье русло, в которое могут направить энергию школьники.

В ПЛЕНУ УЭЛЕНА

Выпускники школы села Уэлен поступают в различные российские вузы, отучившись, некоторые из них возвращаются в маленькое село на морской косе. Именно из экс-учеников состоит практически весь педколлектив школы, 36 человек. Здесь сильны династии, например, у учителя начальных классов Елены Скибиной одна из дочерей работает учителем технологии, другая - замдиректора школы по административной части, третья – воспитателем в детском саду. Сестра мужа тоже ведет уроки у младшеклассников. Сама Елена Николаевна попала в уэленскую школу 40 лет назад по распределению после Ленинградского Пединститута.

«Я вообще должна была отработать два года и уехать домой, но тут я познакомилась с парнем, вышла замуж. Сначала мне было непривычно: у нас в Билибинском районе (тоже Чукотка – прим.ред.) были леса, а тут голая тундра. Но мне так понравились пурги, море, льды кругом, потрясающая красота! Летом тундра очень красивая, хотя на первый взгляд кажется, что одни камни кругом, но всё зеленое, всё цветет. Куда я уеду? Я уже тут корни пустила. Да, в Уэлене всё дороговато, булка хлеба 80 рублей, но поселок растет, строятся новые дома, коммерческие магазинчики пооткрывались, грузы завозят регулярно. В нашем райцентре открыли птицефабрику, а скоро появится молочный цех. Признаюсь, недавно я ездила на родину в Билибинский район, но меня хватило буквально на неделю. Там было пекло, а мне это совсем не нравится» - признается Елена Скибина.

На вопрос, о какой нестерпимой жаре идёт речь, учитель ответила: «15 градусов». Даже летом местные жители не прячут куртки в шкаф, средняя температура - около 7 градусов тепла. Вода ледяная и на море, и на лагуне, купаться народ ходит на самые северные термальные источники Азии, горячие ключи, что в 8 км от села по направлению к мысу Дежнёва.

«В Уэлен невозможно не влюбиться, - поддерживает коллегу директор школы Марина Титаренко. Здесь ты остро чувствуешь мощь стихии, понимаешь, насколько хрустальна жизнь, и ценишь её, каждую минуту, каждый миг. И есть люди, живущие в холодном краю с таким горячим сердцем, которые любят свое дело. Это дорогого стоит!»

С ноября дорого стоить, уже не фигурально, будет и электроснабжение поселка: на Уэлен опустится полярная ночь. До конца февраля все социальные объекты, включая школу, перейдут на дневное освещение, а на улицах села фонари будут гореть круглые сутки. В это время природная «иллюминация» - северное сияние, периодически расцвечивающее небо над самым восточным селом России, станет заметным даже днем, а жители потихоньку начнут готовиться к Пэгытти – чукотскому Новому году, который отмечают 21-22 декабря, в дни зимнего солнцестояния. По традиции будут костер, танцы, угощение и добрые пожелания, - если позволит погода. А 31 декабря уэленцы отпразднуют уже российский Новый год. Как обычно, впереди России всей.

Елена Вертянкина

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков