Потрясения 2022 года затронули все сферы жизни, включая медицину. В Хабаровском федеральном кардиоцентре нашли ответ на все вызовы – в том числе и на санкционные. Главный врач Евгений Россейкин рассказал EastRussia, как сам пациент может помочь в процессе импортозамещения при операции по замене клапана (спойлер – не деньгами!) и какие у Центра есть поводы для гордости.

Евгений Россейкин, главный врач Хабаровского Федеральногоцентра сердечно-сосудистой хирургии

фото: EastRussia

Стационарный оптимизм

Извлечь максимум из возможного – так можно описать настрой коллектива Хабаровского кардиоцентра. С первых дней работы этого медучреждения, помимо решения чисто профессиональных медицинских задач, пришлось справляться с великим множеством сопутствующих, которые, впрочем, так или иначе влияли на главное предназначение Центра – оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

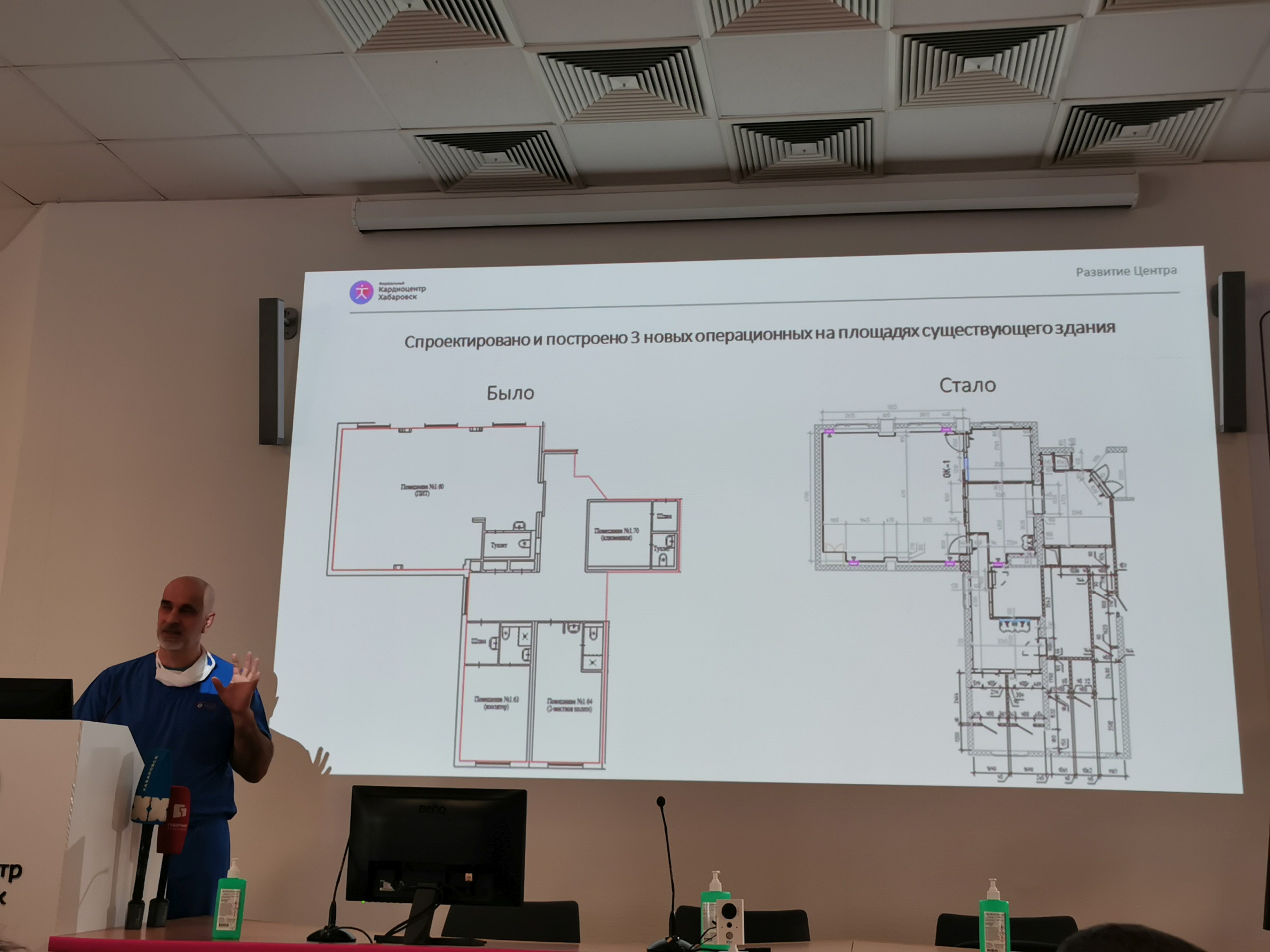

Что это за задачи? Это и перенос неправильно проложенных труб в подвалах, и необходимость наладить собственную водоподготовку, и осознание того, что запроектированных в здании операционных не хватает, а значит нужно проектировать и строить новые. Это не просто «снести перегородки» – это решение целого комплекса вопросов по подведению отсутствующих в проекте коммуникаций, это соблюдение строжайших санитарных норм. А тут начинается пандемия и Центру нужно на пустом месте создать свою ПЦР-лабораторию… Продолжать можно долго.

И, видимо, благодаря полученной закалке, когда часть стран объявила о вводе санкций в отношении России, в Центре не было ни намёка на нервозность. Стали думать и придумывать – что можно и нужно сделать, чтобы ни в коем случае не останавливать прием пациентов и проведение операций. Что из расходников и оборудования можно заменить на отечественные аналоги, что-то закупить в Китае, Индии, других дружественных странах.

«Механические клапаны мы уже много лет используем только отечественные, - говорит Евгений Россейкин. - Биологические клапаны тоже делают у нас в стране. Есть отечественные компании, выпускающие стенты хорошего качества. Что касается «большой хирургии», тут много что заменяется нашими изделиями.

В рентген-хирургии тоже многое заменяется отечественной продукцией – и высокотехнологичные катетеры, баллоны и тому подобное. В аритмологии мы также стараемся максимум позиций заменить отечественными изделиями, или ищем альтернативы, например, в Китае.

Когда тебя прижимают, ты вынужден что-то придумывать. С одной стороны это, конечно неудобно, с другой стороны – хорошо: находятся новые пути, часто более эффективные».

Принять участие в импортозамещении могут сами пациенты, которым необходима замена клапана. Они бывают механические, биологические, есть такие, которые можно сделать из того, что есть у самого пациента – из сердечной сумки, оболочки, которая окружает сердце. Из неё делается аортальный клапан. Технологию предложил японский автор – Озаки, операция получила его имя. В России её могут сделать считанные кардиоцентры, и хабаровский – в их числе.

Оперирует главврач

фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

«Это сложная технология, но если мы говорим об импортозамещении, или про то, где найти деньги, то вот вам ответ, - поясняет Евгений Россейкин. - Мы можем меньше закупить клапанов, делать больше операций Озаки, а высвободившуюся сумму направить на другие направления. Жизнь ставит нам условия, мы на них реагируем, становясь в итоге умнее и изобретательнее».

Свобода манёвра есть практически всегда, считает главврач. Надо просто её видеть и уметь воспользоваться. Вот пример: кардиоцентр получает от государства четко определенную сумму, которая складывается из просчитываемых параметров. Учитываются все возможности учреждения – оборудование, количество специалистов, их профиль и тп. Каждая операция имеет свою цену, и количество операций каждого типа прописано в плане. Однако если проанализировать деятельность кардиоцентра за прошлый год, можно увидеть, что по факту операций сделано больше, чем намечалось. Как это происходит?

«Мы не работаем так, что на конкретную методику выделили определенное количество денег и мы должны «налечить» на всю сумму, - рассказывает Евгений Россейкин. - Нет, мы делаем всё, что необходимо, и всегда проводим тщательную калькуляцию, чтобы по возможности минимизировать затраты, конечно же, не в ущерб пациенту. Высвобождающиеся средства перекрывают затраты на пациентов сверх квоты. А за счет того, что у нас большое количество пациентов, у нас есть возможность оперировать тех больных, от которых многие медицинские организации отказываются, понимая, что его лечение обойдётся в 2-3 раза дороже».

В Хабаровске МРТ сердца делают только в Центре

фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Понимая, что кардиоцентр - последняя инстанция, что если здесь откажут, пациенту больше некуда будет обратиться, тут берут на себя не только экономические риски, но и клинические: самых тяжёлых пациентов, «отказников». Тех, кому в других больницах помочь не смогли.

Кому и чем помогают

«Мне очень нравится вот такое сравнение, – говорит Евгений Владимирович – есть в Барселоне футбольный стадион «Камп ноу», он вмещает 100 000 человек, именно столько прошло всего пациентов через наш Центр с момента открытия. А в Санкт-Петербурге есть «Газпром Арена» - он вмещает чуть больше 60 000 человек – это пролеченные нами жители Хабаровского края».

Стадион Камп-Ноу (сверху) и Зенит-арена

Из «открытых» высокотехнологичных операций на сердце и сосудах чаще всего приходится делать аортокоронарное шунтирование. Среди «закрытых» лидирует ангиопластика со стентированием коронарных артерий. Помогают здесь и пациентам с врожденными пороками сердца, имплантируют кардиостимуляторы. Лечат и мерцательную аритмию. Это очень сложная операция, которая требует проведения картирования сердца, чтобы понимать, в каких очагах происходит сбой ритма. Затем производится прижигание этих зон, чтобы предотвратить прохождение этого патологического сигнала.

В этом году в Центре освоили альтернативу аортокоронарному шунтированию: ротаблацию – операцию по удалению атеросклеротических коронарных бляшек при тяжелом, сложном кальцинозе, когда они твердостью не уступают камню. Ротаблатор - это алмазный бур, который подводят к бляшке и он размалывает её на мельчайшие фрагменты, открывая просвет сосуда.

Приезжают в Центр не только дальневосточники, хотя в первую очередь, конечно же, они. Приезжают пациенты и из Нижнего Новгорода, и из Москвы. Любой гражданин РФ, вне зависимости от территории проживания, может попасть на лечение в Центр, всё, что нужно для этого сделать - направить документы на заочную консультацию. Столь же впечатляющ, как и география, возрастной диапазон пациентов – тут лечат всех, и новорожденных, и тех, кому за 90 лет.

У хирургов Центра есть успешный опыт помощи новорождённым - всего на вторые сутки их жизни

фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

В год через Центр проходит от 8 тысяч пациентов – включая дневной стационар, где тоже оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2022 году лечение получили около 11000 человек.

Сердечные радости

Какие бы не случились потрясения, важно делать своё дело, добиваться достижения целей и тогда появятся поводы для законной гордости, считает Евгений Россейкин. Эти поводы могут быть как внушительных размеров, так и совсем небольшими, но тоже очень-очень важными. Вот, например, гордостью всего коллектива стало строительство новой рентген-операционной для дневного стационара. Чтобы воплотить это, пришлось напрячься всем и каждому. Другой повод – не менее масштабен – новый ангиограф.

«Но не только новая техника предмет моей гордости, - говорит Евгений Россейкин. – Вот вы были в операционной, обратили внимание на цветные линии на полу? Они определяют положение всего движимого инвентаря в каждый период времени – перед операцией, когда привозят больного, когда операция проводится. Это, казалось бы мелочи, но очень важные мелочи. Они исключают ненужные усилия, экономят время, создают комфорт в работе, и, в конечном итоге, влияют на результат операции. Подъехать с пациентом к столу – это целая наука, так чтобы и врачам было удобно, и чтобы аппаратуру дорогостоящую не задеть.

Те самые цветные линии на полу операционной

фото: EastRussia

Конечно, в этом списке и новые технологии, уникальные операции, которые мы, благодаря им, можем проводить. Тот же Озаки, про который я уже рассказывал. Безусловно, это тоже повод для моей, для нашей общей гордости. И то, что мы делаем малоинвазивные вмешательства – без рассечения грудной клетки. Например, операции по замене клапана через бедро, операции при аневризме аорты с новыми технологиями, и рентгенэндоваскулярная хирургия у нас работает (рентгенэндоваскулярная хирургия - операции на сосудах, когда контроль за действиями хирурга ведётся с помощью высокотехнологичного рентгеновского оборудования – прим. ред.). Если на чистоту – многие поводы для гордости будут понятны только профессионалу и их перечисление займёт много времени. Поэтому просто скажу – практически все существующие современные технологии используются в нашем Центре, мы не занимаемся трансплантацией сердца в силу других причин, не в силу технических, хотя делать мы это умеем.

За год до 8000 пациентов проходят через операционные и дневной стационар Центра

фото: EastRussia

Если вы походите, посмотрите, как у нас тут всё организовано, то вы людей в коридорах слоняющихся не увидите. Все заняты. Все в операционных, в лабораториях, в диагностических кабинетах. Всё работает как механизм, как часы – из операционной пациента вывезли, убрали, навели порядок, 30 минут – и завозится следующий пациент. В рентген-хирургии 15 минут исследование сделали, вывезли, завезли другого… и так на всех уровнях, во всех отделениях. Происходит такой круговорот, насыщенный к тому же такими технологиями, о которых лет 30 назад мы и не мечтали. Всё постоянно в движении! А движение, как известно – жизнь!»

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Туристический поток в Приморье возвращается к допандемийному уровню

Туристический поток в Приморье возвращается к допандемийному уровню

Юрий Трутнев предложил ужесточить наказание для поджигателей

Юрий Трутнев предложил ужесточить наказание для поджигателей

К тушению лесных пожаров в ЕАО привлекли 35 федеральных пожарных

К тушению лесных пожаров в ЕАО привлекли 35 федеральных пожарных

Чукотка получит 75 млн рублей на развитие промпарка

Чукотка получит 75 млн рублей на развитие промпарка

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор леспрома ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор леспрома ДФО — весна 2024

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

Бензин больше всего подешевел в Магаданской области

Бензин больше всего подешевел в Магаданской области

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу