Уроженец Сахалина Василий Ощепков из числа дальневосточников «широко известных в узком» кругу – он один из создателей борьбы самбо, российский и советский разведчик. Историй из его жизни хватит на несколько приключенческих романов

Во время «Ночи в музее» посетителям Хабаровского краевого музея им. Гродекова на одном из заданий в ходе выполнения квеста предлагалось на выбор нарисовать портрет человека, оказавшего значительное влияние на развитие Дальнего Востока и всей России. Портреты, с которых предстояло срисовывать, не были подписаны, иллюстраторы-любители выбирали того, кто больше нравился или кого проще нарисовать. Многим глянулся мужчина в шляпе – импозантный молодой человек без растительности на лице (в отличии от остальных персонажей). Кто он и чем прославился, не знал ни один участник квеста.

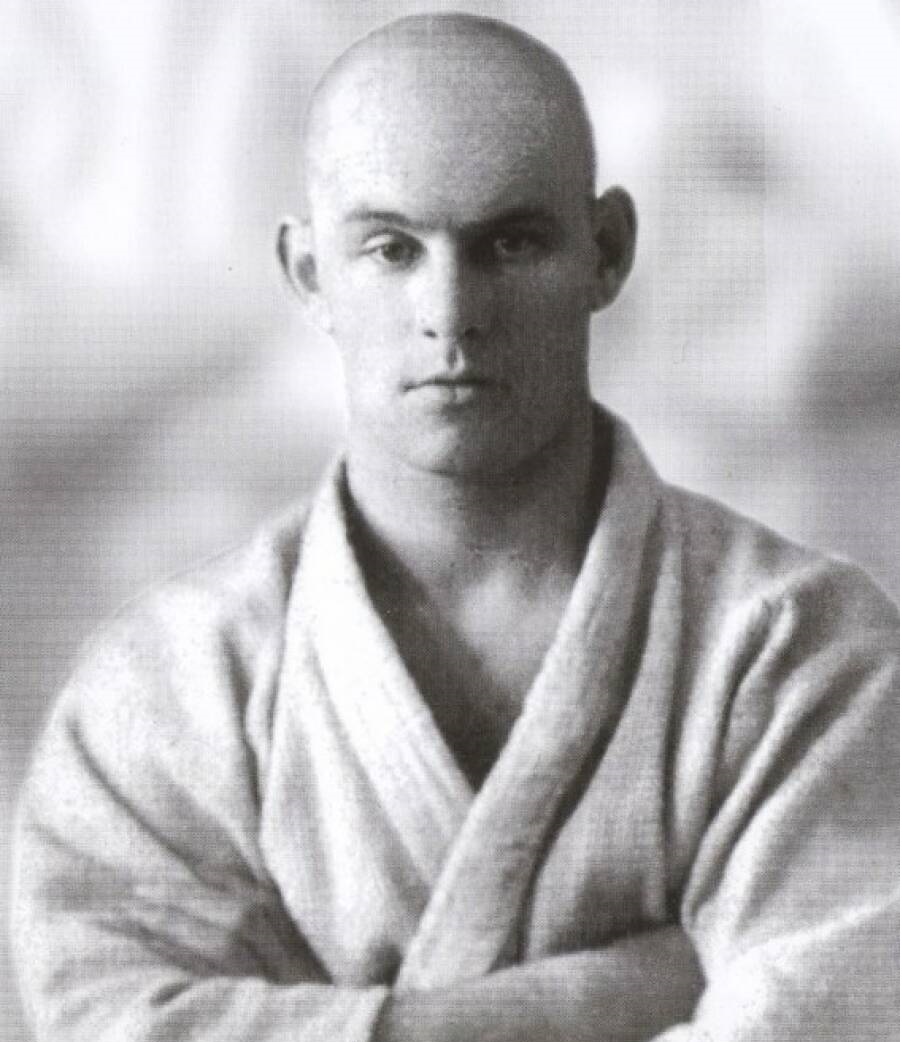

Василий Ощепков. Архивное фото

Василий Ощепков. Архивное фото По условиям задания после того, как рисунок был закончен, человеку называлось имя персонажа:

- Это Василий Ощепков.

- А кто это?

- Самбо придумал. Здесь, у нас.

- Не слышали про такого.

Нарисованный Василий Ощепков

То, что про Ощепкова многие не знают – вполне объяснимо. Много и открыто о нём и его достижениях стали говорить только в XXI веке, хотя сам он жил 100 лет назад.

Родился Василий Ощепков в 1892 году в Александровском посту на Сахалине – том самом, что был островным центром и по праву считается каторжной столицей. Собственно, и появился Вася на свет от брака приговоренной к 18 годам сахалинской каторги Марии Ощепковой и ссыльнопоселенца Сергея Плисака. Это так называемый «тюремный брак», поэтому официально Вася считался незаконнорожденным и носил фамилию матери. Впрочем, родители рано умерли, и в 11 лет Вася остался один. Правда, у него были хорошие опекуны, которые сильно помогли ему в дальнейшем.

Буквально через полтора года Россия проиграла войну Японии и по Портсмутскому договору отдала ровно половину Сахалина. Впрочем, русские оставались на японской стороне, в частности, православная миссия в Японии. Именно в ее поле зрения и попал Вася: его вместе с семерыми другими мальчишками отправили на учебу на остров Хонсю. Именно там русский мальчик познакомился с японской борьбой - дзюдо.

Юный Ощепков настолько увлекся ей, что его перевели в духовную семинарию в Токио, где можно было лучше познать азы борьбы. Василий не просто прошел вступительные испытания, но и вскоре получил первый дан. Вскоре последовал второй, а это почти половина пути, ведь в те годы в дзюдо было не 10, как сейчас, а всего лишь пять данов. Так Василий Ощепков стал первым русским и третьим европейцем, получившим второй дан по дзюдо. Японские газеты того времени писали: «Русский медведь добился своей цели».

В 1913 году закончилась учеба в семинарии, но Ощепков духовный сан не принял и решил вернуться в Россию. Его – свободно владеющего английским и японским – тут же приняли в контрразведку переводчиком – сначала в Харбине, затем в Хабаровске и Владивостоке.

Владивосток, 1914 или 1915 год, в центре - Ощепков

В Приморье, помимо исполнения служебных обязанностей, Ощепков находит время, чтобы открыть первую в России секцию дзюдо, которая просуществовала до 1920 года. Это здание сохранилось, сегодня в нем располагается спортивный клуб Тихоокеанского флота.

Корабельная набережная, 21. Фото Василия Авченко

В 1915, а затем в 1917 году на ее базе впервые в стране он проводит международные соревнования, где его ученикам спарринг-партнерами выступили дзюдоисты, специально приехавшие из Японии. Спортивный форум имел большой успех, а Ощепков прослыл мастером борьбы. Неудивительно, что в 1918 году его приглашают обучать азам дзюдо милиционеров Владивостока.

В следующем – 1919-ом году, когда в Приморье у власти интервенты и белогвардейцы, Ощепков состоит на службе у Колчака, переводчиком. Через своего однокурсника он договаривается с осведомительным отделом подполья РКП(б) и начинает работать на «красных». При этом Василий пытается зарабатывать на жизнь: открывает секцию борьбы, покупает кинопроектор.

Его приобретения не остаются незамеченными и через пару лет кинопрокатчик Ощепков, приезжает на Сахалин, занятый японцами, а затем перебирается в Японию. По контракту он должен показывать кино, в том числе, и в частях регулярной армии Японии. Так агент Ощепков начинает передавать свои первые агентурные данные. Примечательно, что он не только показывает кино, но и становится бэнси — суфлером-толкователем японских немых фильмов. Профессия в то время не менее престижная, чем режиссер.

Позже, в Харбине, он знакомится с 17-летней Марией, уроженкой Александровского поста, разводится со своей первой женой и, женившись на ней, отправляется в Токио, где начинает активную разведывательную деятельность под псевдонимом «Монах».

В 1926 году его обвинили в растрате подотчетных - 3140 иен - и возвращают в СССР. Ощепков продает кинопроектор и другое свое имущество, чтобы покрыть «кассовый разрыв» и почти уходит из «органов». Впрочем, опытного работника не хотят отпускать, и Ощепковы вновь становится переводчиком. Во Владивостоке, а потом в Новосибирске, в штабе СибВО. Примечательно, что следующим негласным резидентом советской разведки в Японии становится легендарный Рихард Зорге.

В это время заболевает туберкулезом его молодая супруга и все деньги Ощепков тратит на ее лечение, параллельно добиваясь перевода в Москву или Ленинград, где, несомненно, были лучшие условия для ее лечения. В сентябре 1929 года это ему удается, правда, Мария до переезда не доживает.

Овдовев, Ощепков, уже будучи в Москве, сосредотачивается на дзюдо: открывает при Центральном доме Красной Армии двухмесячные курсы по «дзюу-до», а после и вовсе становится преподавателем Государственного центрального института физической культуры.

В вузе он развернулся в полную силу: присмотрелся к национальным видам борьбы народов СССР, взял лучшее и сделал то, что сегодня называется самбо, а тогда именовалось «советская борьба вольного стиля». Вскоре это было включено в только что разработанный комплекс ГТО. Кстати, во Владивостоке на памятнике Ощепкову написано, что «разрабатывая приемы самбо, В. С. Ощепков наблюдал и изучал моторику движений амурского тигра».

Пару раз Ощепков провел показательные выступления в Центральной высшей школе милиции, которые возымели такой успех, что его пригласили преподавать самбо, чем он и занимался вплоть до 1937 года.

Василий Ощепков. Архивное фото

…Ночью 1 октября 37-го его взяли. Это была целая кампания против «харбинцев» - приказ НКВД СССР № 00593, подписанный Ежовым, по которому сотнями арестовывали советских граждан, ранее проживавших в Харбине и других городах вдоль КВЖД (таких в списках НКВД оказалось около 25 тысяч). В казематах Ощепкову припомнили и службу у Колчака, и пребывание в Японии. Долго в «Бутырке» он не выдержал и 10 октября скончался. По официальной версии – от сердечной недостаточности или, как тогда говорили, «грудной жабы».

Детище его продолжало жить своей жизнью: в ноябре 1938 года прошли всесоюзные сборы, которые и положили начало дальнейшему развитию единоборств. Еще через 10 лет за ней официально закрепилось название самбо - самооборона без оружия. А вот о дзюдо в Советском союзе забыли на многие годы. Хотя, когда в 1963 году в Токио случилась летняя Олимпиада, в программу которой включили дзюдо, в СССР быстро сформировали сборную из... самбистов. В их числе оказались и ученики Ощепкова. Выступили спортсмены, кстати, весьма результативно.

Об Ощепкове заговорили в 2012 году, когда во Владивостоке проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), именно тогда был открыт памятник выдающемуся спортсмену.

.jpg)

Памятник Василию Ощепкову. Фото Василия Авченко

Позже, в 2015 и 2016 годах, на полях Восточного экономического форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встреч с Президентом России Владимиром Путиным вспоминал Василия Ощепкова. После этого информационная блокада сошла на «нет»: памятные доски в Приморье и на Сахалине, съемки художественного фильма «Легенда о самбо», который вышел в прокат в 2021 году. А накануне в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе на воду был спущен паром «Василий Ощепков», который встанет на линию Ванино – Холмск. Таким образом, Василий Ощепков как бы вернется на свой родной Сахалин…

Алексей Елаш На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков