Туристско-рекреационный кластер «Приморье» в Муравьиной бухте наполняется новым содержанием

Локдауны приходят и уходят, развитие не прекращается. Пандемия не могла не сказаться на проектах интегрированного развлекательного курорта «Приморье», но на этот глобальный вызов Корпорация развития Приморского края и все участники, реализующие воплощение туристско-рекреационного кластера, ответили перегруппировкой сил.

АО «Корпорация развития Приморского края»

АО «Корпорация развития Приморского края»

Пандемии вопреки

Понимание перспективы и востребованности курорта даже в сложный 2020-ый не снизило его привлекательности. 16 октября 2020-го открылось казино «Шамбала».

казино «Шамбала»

Фото: ЗАО «Шамбала»

Оно стал вторым после гостинично-развлекательного комплекса «Tigre de Cristal» действующим объектом игровой зоны, инвесторы которого - гонконгская компания Summit Ascent Holdings Ltd.– в свою очередь приступили к реализации второго этапа своего проекта. Началась разработка проектно-сметной и технической документации на расширение границ существующего комплекса.

Фазы развития «Tigre de Cristal»

Фото: АО «Корпорация развития Приморского края»

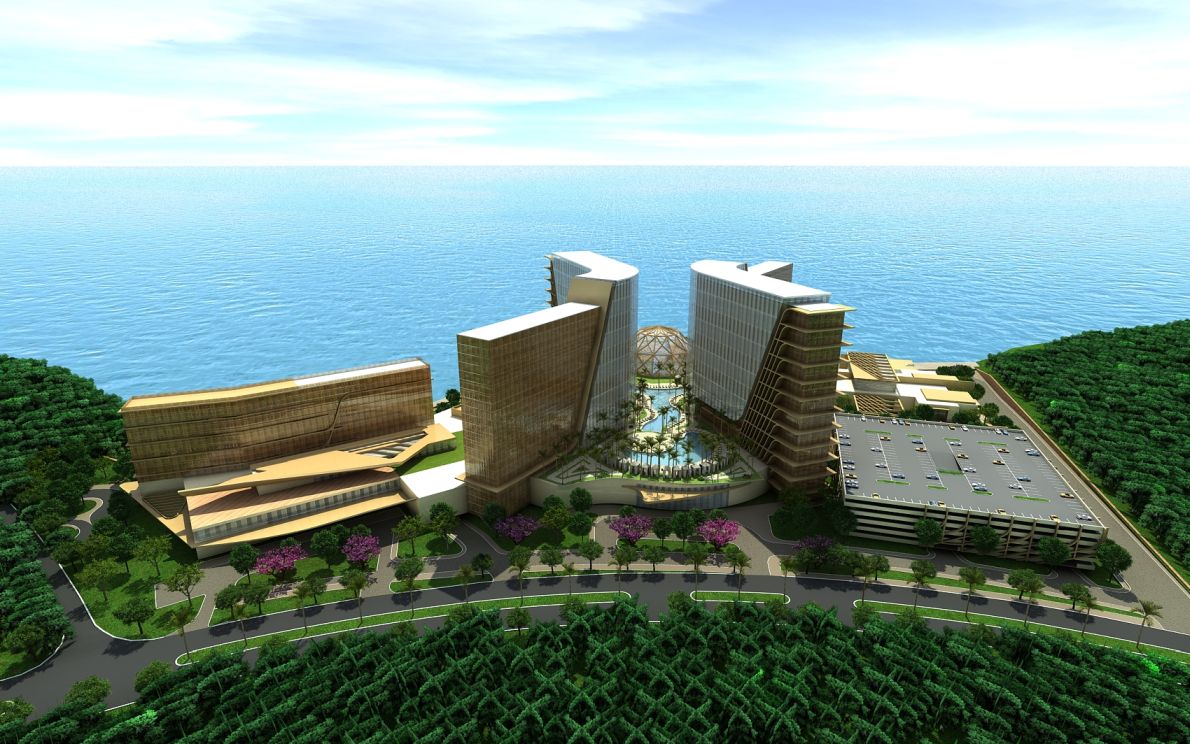

«Tigre de Cristal»-2 – это 14 млрд рублей инвестиций в неигровые развлекательные объекты. Рядом с уже работающим казино-отелем будет построен еще одна гостиница на 350 номеров, появятся новые рестораны, бары, конференц-залы, развлекательные зоны. В планах также большой торговый центр с фудкортом и зона для семейного отдыха с бассейном с прозрачным куполом и атмосферой тропического леса.

3D-визуализация проекта гостиницы, казино и аквапарка «Naga Vladivostok»

Изображение предоставлено АО «Корпорация развития Приморского края»

Камбоджийский инвестор Naga Corp ltd., строящий гостиничный комплекс с казино и аквапарком «Naga Vladivostok», скорректировал свои планы, отказался от иностранной рабочей силы и возобновил строительство с российским подрядчиком. Еще три инвестора игровой зоны по заключенным соглашениям на стадии проектирования.

Не рулеткой единой

В 2020-м году подписано первое соглашение по развитию неигрового сектора, предполагающее создание гольф-клуба на 36 лунок, тренировочный комплекс и учебный центр. Южнокорейская компания Family Golf всего готова инвестировать около 7 млрд рублей. Уже в мае 2021 года состоялась торжественная церемония по случаю открытия строительной площадки, выступая на которой, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю подчеркнула: «Гольф-поля станут “локомотивом” развития территории, прилегающей к игорной зоне “Приморье”. Из опыта мировой практики, синхронное развитие игрового и развлекательного сектора дает мощный импульс для развития туризма и экономики, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания новых высококлассных мест для отдыха и спорта. Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий».

Ольга Сун-жаю

генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края»

Фото: АО «Корпорация развития Приморского края»

Проект гольф-клуба подразумевает комплексное развитие: на западном участке от гольф-поля появится тренировочная станция и теннисные корты, а на территории - велодорожки протяженностью до 5 километров и тропа здоровья. С северной части полей предусмотрено размещение гольф-отеля и апартаментов на 350 номеров. Предполагаемый объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. Далее разместятся кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить работникам туристического кластера более 2 тысяч квартир. Предусмотрено также строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест. И это только первый этап. В планах инвестора на ближайшие семь лет – создание центра водных развлечений, тематического парка, общественно-делового центра, гостевых домов. Общий объем инвестиций за этот срок может составить более 7 миллиардов рублей.

Важность комплексного подхода к организации интегрированного курорта и всего кластера отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Туристы должны приезжать в игорную зону не только ради азартных игр, но также важно предусмотреть развлекательные объекты: круглогодичный бассейн, благоустройство пляжной территории, озера Черепашье, строительство гольф-полей, рекреационные и прогулочные зоны, а также места для семейного отдыха. Операторы развлекательных комплексов могут уделить особое внимание архитектурной концепции зданий, чтобы в Приморье были действительно знаковые и узнаваемые всеми туристические объекты», - сказала она во время своего визита в Приморский край в мае 2021 года.

руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время поездки по Приморскому краю

Фото: АО «Корпорация развития Приморского края»

Параллельно с реализацией исполинских проектов, не остаются без внимания насущные интересы жителей и гостей региона, а именно благоустройство пляжной территории в бухте Муравьиной. Это излюбленное место отдыха жителей Владивостока, Артема и других населенных пунктов края. Сюда приезжают и для обычного расслабления на природе, и для активного отдыха – кайтинга, занятий виндсерфингом и SUP-прогулок. Еще в 2009 году пляжная зона стала частью проекта игорной зоны «Приморье», благодаря чему территорию пляжа должны благоустроить в соответствии с концепцией развития туристического курорта по высоким международным стандартам. В 2021 году будет разработан проект первого этапа благоустройства пляжа, финансирование планируется осуществить за счет средств частных инвесторов и краевой субсидии.

На пути к цели

Воплощение проектов туристско-рекреационного кластера требует от его девелопера -«Корпорации развития Приморского края» комплексного подхода, постоянной готовности оперативной помощи инвесторам во всех вопросах – от административных и юридических, до подведения транспортной и инженерной инфраструктуры. Сейчас дороги и коммуникации подводят к инвестиционным площадкам инвесторов, чьи проекты находятся в фазе проектирования и строительства. Всего на территории игорной зоны «Приморье» проектом планировки территории предусмотрено 10 секторов автотрассы общей протяжённостью почти 12,4 км. Здесь появится кольцевая дорога – в 2022 году завершится строительство последних двух участков, и это позволит обеспечить подъездные пути ко всем инвестиционным площадкам действующих и будущих инвесторов.

Важность проекта была отмечена на федеральном уровне управлением Ростуризма, в результате чего проект был включен в целевую программу «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«Всего на данный момент с инвесторами заключено 11 инвестиционных соглашений общим объёмом инвестиций 72,8 млрд. рублей», сообщил Игорь Трофимов, исполнительный директор АО «КРПК». Два действующих объекта – казино «Шамбала» и «Tigre de Cristal» уже окупили 1,93 миллиарда рублей из госбюджета, вложенных в развитие почти 620 гектаров на побережье бухты Муравьиная в Уссурийском заливе.

Игорь Трофимов

исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края»

Фото: АО «Корпорация развития Приморского края»

К концу 2021 года только от этих двух комплексов общая сумма налоговых и иных отчислений за весь период достигнет более двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда поступает напрямую в бюджет Приморья.

По данным Корпорации развития Приморского края в первые три месяца 2021 года посещаемость игорной зоны «Приморье» выросла на 44% по сравнению с показателями 2020 года за аналогичный период. За первый квартал нетуристического сезона два действующих комплекса Tigre de Cristal и Шамбала посетили 92 843 человек, из которых 10 532 - иностранные гости, 82 311 - россияне. На фоне ожидаемых в Приморье в 2030 году 7,4 миллионов туристов в год нынешние показатели могут показаться скромными, но как гласит древнее китайское выражение: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Алексей Збарский На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков