Географ, доцент Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Вадим Кузин о том, как интерес к науке о Земле привел молодого исследователя из Воронежа в Питер, а затем в далекую Якутию.

Вадим Кузин

Вадим Кузин

– Расскажите о себе. Каким было ваше детство?

– Я с детства любил изучать карты и все, что связано с природой. Когда в школе появилась география, понял – вот оно, мне нравится! Сразу начал участвовать в различных олимпиадах. В одиннадцатом классе занял третьи места на областной олимпиаде по географии и олимпиаде Воронежского государственного университета. Туда и поступил, не сдавая ЕГЭ.

Со второго до пятого курса был круглым отличником. Учиться было интересно, не сомневался, что дальше пойду в аспирантуру. Но гранит науки грыз уже в Санкт-Петербургском государственном университете на старейшей профильной кафедре – экономической и социальной географии. Поэтому знаю Питер так же хорошо, как Воронеж, особенно Петергоф – там общежитие, где я жил.

В декабре 2013 года защитил кандидатскую. Научным руководителем у меня был Анатолий Александрович Анохин. Долгое время я оставался у него последним защитившимся аспирантом, тридцать третьим по счету. А самый первый его аспирант Галина Анисимовна Гнатюк – заведующая эколого-географическим отделением в Институте естественных наук СВФУ, где я сейчас работаю. Мы даже потом вдвоем сфотографировались и отправили ему, он очень обрадовался. Так что мир тесен!

– Как вас занесло на Дальний Восток?

– После защиты я всерьез задумался о работе. На географию потрачено столько времени, поэтому сомнений не было – выбираю трудоустройство по специальности. Идти ставить окна на заказ я бы не согласился.

Мне позвонил председатель диссертационного совета в Питере и говорит, что на защите докторской находится проректор из Северо-Восточного федерального университета Михаил Юрьевич Присяжный, и ему нужны люди.

Я с ним связался, он пригласил меня в Якутск на научно-практический семинар в октябре 2014-го, где мы встретились и поговорили. В итоге подал документы и с декабря приступил к работе ответственного секретаря международного журнала «Новый мир Арктики» и серии «Арктика ХХI век», а с апреля прошлого года стал работать доцентом эколого-географического отделения ИЕН.

Так и занесло из Воронежа в Якутск. Кстати, ничего удивительного в этом нет – Юрий Георгиевич Данилов, заведовавший тогда кафедрой географии и нынешний заместитель ректора, который предложил мне работу, сам заканчивал Воронежский государственный университет, только на другой кафедре. Поэтому, как бы это парадоксально не звучало, ВГУ еще и географов для Якутии готовит!

– Помните свой первый день в столице республики?

– Так как я географ и знал, как в Якутске формируется климат и что там меня ждет, погодой город не удивил. Другое дело, временная разница очень большая, с родными краями составляет целых 6 часов! Поэтому после каждого прилета в Якутск следующие три дня у меня уходят на привыкание к часовому поясу.

В силу любопытства в первый же день пошел гулять по окрестностям, фотографировать. Мне повезло, октябрьская пора встретила меня солнечной погодой в +5.. +10 градусов по Цельсию. Но сухость воздуха сначала удивила – хоть я и знал про нее, но почувствовать это на себе было в новинку.

Впечатлили дома на сваях и то, что повсюду разъезжают праворульные машины. Что в Питере, что в Воронеже они редкость, можно по пальцам пересчитать, а здесь наоборот. Неприятно удивили цены, особенно в первое время, потом привык.

Положительных впечатлений все же было больше! Первый месяц ушел полностью на ознакомление, обошел все известные памятники, съездил к реке Лена. Сколько уже здесь живу и работаю, все равно нахожу какие-то новые места.

– Расскажите о работе в СВФУ, с чего начинали? Как оцениваете университет?

– Моя педагогическая деятельность начиналась с института зарубежной филологии и регионоведения, где я рассказывал студентам об устойчивом развитии окружающей среды, туризме и изменении климата. Это увлекательная история – захожу к начальству, проректор показывает мне письмо, что на кафедре французской филологии открывается новая программа туризма и им нужны люди, чтобы вести курсы. Так я и начал свой путь в педагоги.

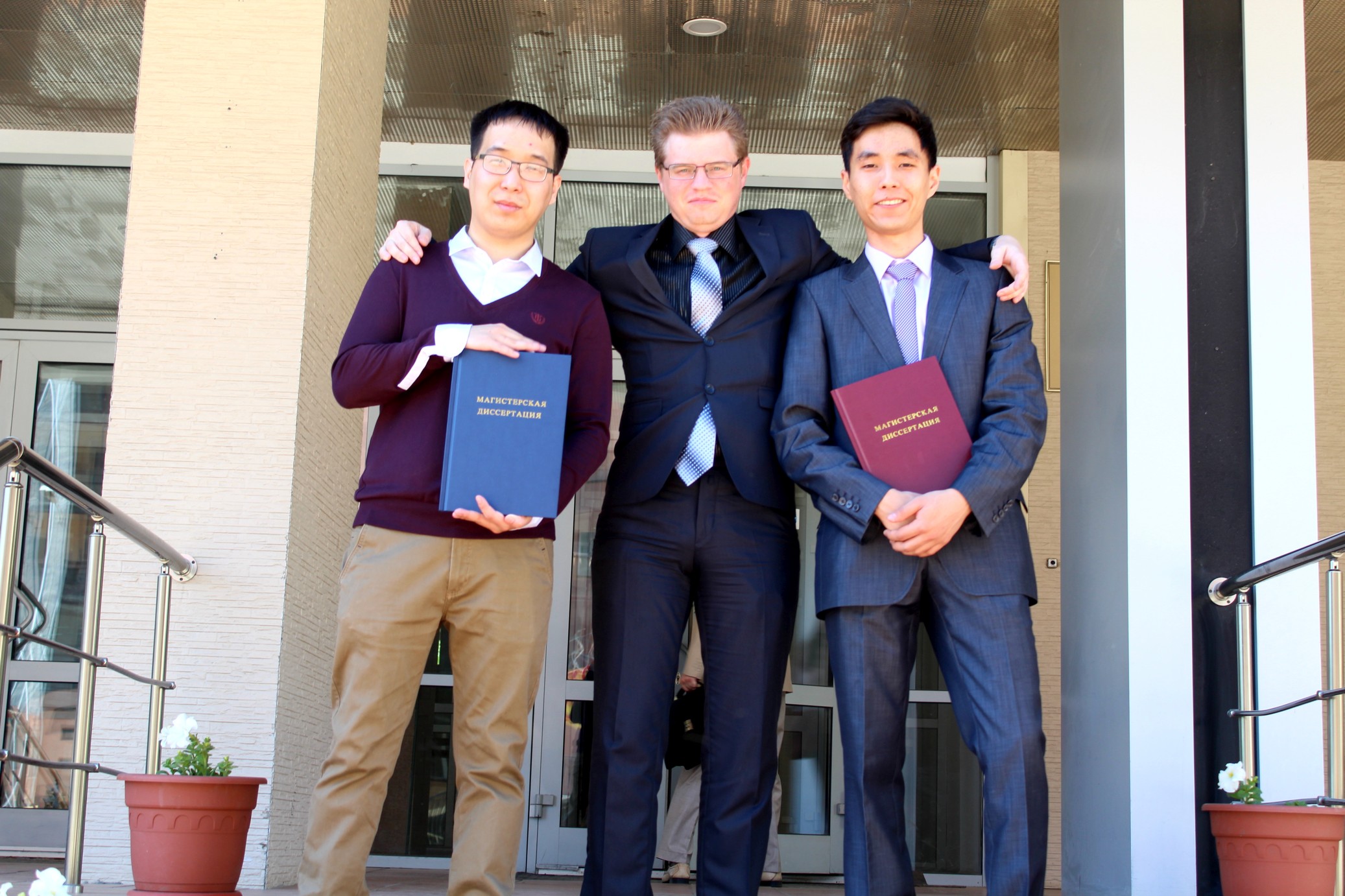

фото: личный архив Вадима Кузина

Все, что я преподаю – устойчивое развитие человечества, урбоэкология и геоурбанистика – довольно тесно связано между собой: и то, и другое относится к взаимодействию общества и окружающей среды

СВФУ очень серьезно влияет на регион не только потому, что это самый крупный вуз в Якутии, но еще и благодаря тому, что у него есть филиалы в других городах – Мирном, Нерюнгри, Анадыре. Это очень важно, так как будущий выпускник, условно приезжая учиться в Якутск из Чукотки, скорее всего останется работать в столице и не вернется домой, ведь возможности трудоустройства в Якутске по сравнению с Нерюнгри и Анадырем несопоставимы. А обучаясь там, где человек живет, велика вероятность, что он не только будет трудиться по специальности, но и останется там жить, что очень важно для Дальнего Востока, который претерпевает миграционный отток.

Помимо этого, федеральный университет имеет большое влияние на экономику региона за счет создания профессиональных кадров, которые могут передавать полученные знания следующим поколениям. У СВФУ есть большое количество разного рода лабораторий, институтов, направлений подготовки, поддерживается научное сотрудничество как с российскими, так и зарубежными учеными, несмотря на нынешние санкции.

Внутри университета весьма серьезная кооперация по изучению северных материалов, адаптации организма к Северу, уделяется большое внимание изучению Арктики как геостратегической территории, что немаловажно.

– А как вам будущие якутские географы?

Все люди разные: как и в других специальностях, есть студенты, которым по большому счету нужен лишь диплом, но в основном я учу ребят и девчонок, действительно увлеченных географией. Они много знают про родные края, всегда внимательно слушают, с ними интересно работать.

фото: личный архив Вадима Кузина

Этим летом к 150-летию исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева мы ездили группой на практику по следам его приключений – только по одной железной дороге проехали 13 800 км, не считая автобусов, пеших маршрутов, экскурсий.

– Какой у вас был маршрут? Много чего повидали?

– Не то слово! Из Нижнего Бестяха поехали через Сковородино в Улан-Удэ – были в Иволгинском дацане, усадьбе старовера Петрова. Оттуда через Иркутск выдвинулись в Аршан, стояли палатками в Тункинском национальном парке – весьма интересном месте, где с точки зрения рекреации и туризма студентам было на что посмотреть. Затем добрались до Вышки со множеством гидротермальных источников, но, к сожалению, все портит слабая организация. При должной подготовке там можно открыть санатории с лечением заболеваний глаз, желудка, сердца и много чего еще – в общем, есть куда стремиться.

Далее выдвинулись в Иркутск, были в Институте географии имени Сочавы СО РАН и Ботаническом саду. После вновь жили в палатках, на этот раз на острове Ольхон на Байкале – место очень колоритное, если не боишься холодов, то можно искупаться на живописном фоне. Затем нас ждала поездка в Хабаровск, а после нее следы Владимира Клавдиевича привели нас во Владивосток, в Приморское отделение Русского географического общества с самой большой в стране библиотекой по путешествиям Арсеньева. Там есть книги, изданные при его жизни, еще дореволюционные. Оттуда мы поехали в вертолетостроительный центр России – город Арсеньев, посетили музеи, Выставочный центр авиации и планировали отправиться по следам исследователя в горы Сихотэ-Алинь, но не позволила погода – нас накрыл летний муссон, пошли дожди, поход в горы стал опасен. В итоге мы поднялись на сопку над самим городом – пока весь день поднимались-спускались, телефон насчитал около 36 км.

фото: личный архив Вадима Кузина

Возвращение в Якутск началось с Владивостока, причем не по Транссибу, а по Байкало-Амурской магистрали – проехали Комсомольск-на-Амуре, Тынду, столицу БАМа. Когда пересаживались на другой поезд до Бестяха, Тынду накрыл дым от лесных пожаров, поэтому нам очень повезло, что этого не случилось ранее, во время экспедиции.

Для меня это тоже первая экспедиция в качестве руководителя. Теперь все знакомые завидуют, что СВФУ позволяет такие путешествия! И это правильно, географы должны своими глазами видеть происходящие изменения в ландшафтной и широтной зональностях, специфику разных регионов, ведь на карте это одно, а вживую – совсем другое.

– Вы достаточно много путешествовали и уже имеете свою точку зрения по развитию тех или иных регионов. На ваш взгляд, как надо развивать Якутию?

– Современное развитие Якутии во многом построено на минерально-сырьевой основе – добыче полезных ископаемых. С одной стороны, это минус, так как используются не самые высокие технологии, с другой, Якутия – регион нового освоения, поэтому абсолютно нормально, что начальная экономика зависит от добычи ресурсов. Прибыль нужно тратить на развитие более высоких отраслей, повышение образования населения, университеты и научные центры. Частично так оно и происходит, что хорошо.

Что касается специфического мнения касательно развития республики, то, по-моему, Якутии нужна адресная поддержка сельского хозяйства, потому что регион отчасти может обеспечивать себя натуральной продукцией, причем достаточно высокого качества. Якутяне любят жаловаться, что у них все дорого, но если посмотреть, то довольно много товаров в республике свежие и экологически чистые. Такое не во всех регионах есть.

фото: личный архив Вадима Кузина

Региону стоит вкладываться в отрасли высокого передела. Не просто в добычу сырья, а в его обработку, а также в наукоемкие технологии и IT. Определенные шаги в этом плане уже делаются. С другой стороны, нельзя опять же увлекаться, надеясь, что Якутия станет мировым центром IT – такое вряд ли произойдет, но значимым центром она быть вполне может.

То же самое касается развития туризма – Якутия имеет большие возможности в этом направлении, но у нее проблемы с инфраструктурой. Какая разница, какие у региона примечательные объекты, если туда можно добраться только на вертолете? Считайте, что их нет. Надеяться на развитие элитного туризма глупо, потому что в этом плане в стране большая конкуренция, да и вряд ли богатые люди выберут в качестве отдыха далекую республику.

Нужно работать над имиджем Якутии, так называемым территориальным брендингом, чтобы о регионе не думали, что тут только морозы и алмазы. Кого из других регионов не спроси про якутские достопримечательности, помимо Ленских Столбов, мало кто назовет что-то еще. Ни тукуланы, ни кисилях – все это по большей части для россиян и иностранцев непонятные слова.

В Якутии есть на что посмотреть – здесь множество чистых территорий и уникальных объектов. При грамотном развитии туризм не повлияет на окружающую среду.

Важно в первую очередь улучшать транспортную инфраструктуру: уже сейчас достаточно хорошо развивается дорожное сообщение, и если раньше до того же Магадана или Нерюнгри было проблематично доехать на машине, то сейчас там замечательные новые дороги. Еще один хороший аспект – то, что проложена железная дорога.

Много говорят о Ленском мосте – для населения это достаточно больной вопрос. Думаю, главная проблема сейчас не в дороговизне постройки, а в его целесообразности. Строить его для того, чтобы в Якутск шла железная дорога и приводила в тупик – не лучшая идея. Если же она пойдет дальше на запад или север страны, то это будет логичное развитие проекта.

Не стоит и забывать про авиацию. Было радостно на днях прочитать новость, что появились первые субсидии в северные районы республики, потому что цены на перелеты по Якутии оставляют желать лучшего. Если билеты продолжат дешеветь и станут доступными для большего количества якутян, то это будет шикарно!

Евгений Онуфриев

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Солодов: краевую больницу и новый аэропорт на Камчатке сдадут до конца года

Солодов: краевую больницу и новый аэропорт на Камчатке сдадут до конца года

Хабаровск претендует на победу в конкурсе «Молодежная столица России-2025»

Хабаровск претендует на победу в конкурсе «Молодежная столица России-2025»

В Китае дали старт строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский

В Китае дали старт строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский

Орлов: проекты на 2,4 трлн рублей за пять лет пришли в Приамурье

Орлов: проекты на 2,4 трлн рублей за пять лет пришли в Приамурье

ПИШ и сокровища Малмыжа

ПИШ и сокровища Малмыжа

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

На заводе минудобрений в Находке монтируют основное оборудование

На заводе минудобрений в Находке монтируют основное оборудование

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»