Общественники, поддерживаемые WWF, и независимые ихтиологи требуют остановить промышленный лов лососей в Амуре. Такое решение продиктовано результатами их собственного мониторинга нерестилищ красной рыбы.

Наблюдения за основными нерестовыми притоками Амура осенью 2021 года показали, как считают, добровольцы, катастрофические результаты. Общественники представили их на пресс-конференции. Ученые хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которые проводили свои исследования, и помимо этого принимали участие в работе вместе с общественниками, увидели другую картину.

Амурский филиал WWF

Амурский филиал WWF Подсчитали – прослезились

Начиная с 2017 года – первой по настоящему провальной осенней путины – градус тревожности в освещении ситуации с подходами летней горбуши и осенней кеты в Амуре подскочил в разы. Втайне теплилась надежда, что хуже уже, наверное, не будет, но хуже стало: осенью 2021-го общины коренных народов в среднем течении и в верховьях Амура не смогли взять выделенную им по квотам рыбу – вылов в некоторых случаях составил 3% от разрешенного. Впервые властям пришлось организовать поставки замороженной рыбы коренному населению. Кризис пришелся как раз на четвертый год после 2017-го - это совпадает с жизненным циклом кеты. Мальки через четыре года возвращаются туда, где появились на свет.

Открывая пресс-конференцию, Ольга Чеблукова, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России подчеркнула, что общественный мониторинг 2021-года выявил критически низкое заполнение нерестилищ на основных нерестовых притоках.

– Норма заполнения нерестилищ составляет около 50 рыб на 100 м² площади, - сказала она. – В этом году общественный мониторинг подтвердил тотальное отсутствие рыбы на Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине и Гуре. В низовьях Амура и Амурском лимане, успевают добывать кету в промышленном масштабе. В итоге до нерестилищ и людей, живущих на притоках Амура, рыба просто не доходит. И это явный признак перелова и недостатков в управлении промыслом.

При этом, начиная с 2016 года вылов осенней кеты постоянно падает, и снижение объема выделяемых квот не успевает за обрушением вылова.

Изображение WWF

Прогнозируемый вылов осенней кеты на 2021 год был утвержден в 13 тыс. тонн, фактический составил в два раза меньше - 5,7 тыс. тонн. И улучшения не будет, считают общественники и эксперты WWF. Доказательством тому – пустые нерестилища.

Собранная информация, полагают в Амурском филиале WWF, говорит о том, что промышленный лов на реке надо запретить. Как минимум на четыре года. Свое предложение, как и результаты мониторинга нерестилищ, защитники природы неоднократно направляли в Росрыболовство, во ВНИРО, в ХабаровскНИРО, однако действенной реакции они не увидели даже на примере прогнозируемых подходов лосося.

Особенности рыбного счёта: в «буграх» или «снёнках»

Прогнозы и рекомендации по лову кеты и горбуши, выдаваемые хабаровским филиалом ВНИРО, вызывают у общественных наблюдателей вопросы. И хотя, как утверждают сами представители WWF, их волонтеры обучались по тем же методикам, которые используют и эксперты ВНИРО различия в подходах присутствуют. Заострил на этом внимание Михаил Скопец, учёный-ихтиолог, эколог, кандидат биологических наук, специалист по лососёвым рыбам Дальнего Востока, участник ежегодного мониторинга на Анюе.

- Официальные цифры, которые дает наша наука на нерестилищах, гораздо выше, чем получаем мы, – сказал он.– Почему? Потому что требуется показать, что рыба еще есть и ее можно добывать. Указание - как можно больше рыб подсчитать. Я наблюдал за работой группы полевиков из Хабаровского ВНИРО на Анюе. Они обследовали не нерестилища, они шли по всей реке на водомете, и тщательнейшим образом считали всех рыб, которые шли по реке. Получены были, видимо указания жесткие как можно больше рыб подсчитать. Но и, по их методике, любая покопка учитывалась – как результат, что рыба отнерестилась. Официальные данные завышаются сознательно.

- Мы работали по методике учета конкретных рыб, – продолжил эколог, – то есть или мы видели снёнку (погибшую отнерестившуюся рыбу – прим. ред), или живую рыбу, или останки поеденных животными рыб на берегу. Отдельные покопки мы отмечали, но не считали, что это рыба, потому что она могла сделать и 5 и 6 покопок и потом уйти в другое место. То есть мы не завысили данные. Эти цифры конечно ниже, чем было в реальности, но они вполне объективные. Мы были в самый разгар нереста, последняя неделя октября. По сравнению с 20 годом в 21 плотность кеты на нерестилищах упала в где-то в 100 раз. Плотность средняя составила 0, 01 рыбы на 100 квадратный метр! Это в 5000 раз ниже, чем рекомендуемые значения. Это конечно, биологическая катастрофа.

Принципиальным моментом наблюдатели-общественники считают тот факт, что они учитывали именно увиденную ими погибшую после нереста рыбу, а не так называемые «бугры» или «покопки» - нерестовые гнезда, углубления в речном дне, которые делает кета, чтобы отложить в них икру и молоки. Эксперты WWF полагают, справедливой оценку именно по отнерестившейся рыбе, которая дает жизнь следующему поколению, а не по буграм, которые могли не стать, но могли и не стать колыбелью для мальков.

Присутствовавшая на пресс-конференции по видео связи заведующая лабораторией лососевых рыб Елена Подорожнюк не оставила выпад в адрес хабаровского НИРО без внимания.

– По поводу тех, я бы сказала, нападок на науку – мы не будем их комментировать, но хотелось бы сказать, что мы всю информацию предоставляем официально, - отметила она. – У нас проходят отчетные сессии. На эту пресс-конференцию мы не были приглашены официально, я присутствую здесь как частное лицо, иначе мы могли бы предоставить наши результаты исследований по поводу нерестилищ. Сейчас мы не будем спорить про бугры и про кету, но и показать нашу презентацию, которая была на отчетной сессии, я не смогу. Могу сказать лишь, что на этой сессии был представитель ассоциации коренных и малочисленных народов и он ознакомился с нашими данными.

На запрос EastRussia в ХабаровскНИРО ответили, что «согласно данным, полученным в ходе обследования нерестилищ кеты осенней р. Амур в 2021 г. с помощью маршрутных съемок, подкрепленных беспилотной аэрофотосъемкой модельных (то есть типичных, адекватно представляющих соответствующие водотоки) участков основных лососевых притоков Амура: рр. Амгунь (р. Дуки), Анюй, Уссури (р. Хор), Тунгуска (р. Урми) плотность заполенния особей кеты осенней на 100 м2 составляла в бассейне р. Амгунь 20,8 экз., в бассейне р. Анюй – 0,6 экз., в бассейне р. Уссури – 1,0 экз., в бассейне р. Тунгуска – 0,8 экз.».

Данные за четыре прошлых года приводятся на сайте хабаровского филиала ВНИРО в отчете «Особенности путины осенней кеты в р. Амур в 2021 г.» приводится таблица «Динамика пропуска производителей осенней кеты на нерестилища, плотности нерестовых бугров и объема закладки икры на лососевые рыбоводные заводы в 2017-2020 годах». В ней плотность рыбы в нерестилищах в самом деле приводится в с отсылкой к «буграм», но цифры в таблицах – количество рыбы.

|

Годы |

Пропуск на нерестилища, млн рыб |

Плотности рыб |

Закладка икры на ЛРЗ, млн икринок |

Выполнение плана по закладке. % |

||

|

р. Амгунь |

р. Анюй |

р. Уссури |

||||

|

2017 |

<2,500 |

10,1 |

0,1 |

0,3 |

38,0 |

42,5 |

|

2018 |

3,900 |

17,0 |

2,0 |

0,15 |

68,8 |

77,0 |

|

2019 |

4,551 |

19,5 |

10,0 |

1,5 |

73,6 |

97,2 |

|

2020 |

4,830 |

22,0 |

12,0 |

1,8 |

80,7 |

129,0 |

Данные общественного мониторинга и ХабаровскНИРО по заполнению нерестилищ на Амгуни, Анюе и частично по Тунгуске можно сопоставить (таблицу WWF см. выше).

|

Годы |

Заполнение нерестилищ |

|||||

|

Р. Амгунь |

р. Анюй |

р. Тунгуска (Урми) |

||||

|

Данные общественного мониторинга – количество рыб на 100м2 |

Данные Хабаровского филиала ВНИРО – количество рыб на 100м2 |

Данные общественного мониторинга – количество рыб на 100м2 |

Данные Хабаровского филиала ВНИРО – количество рыб на 100м2 |

Данные общественного мониторинга – количество рыб на 100м2 |

Данные Хабаровского филиала ВНИРО – количество рыб на 100м2 |

|

|

2018 |

0,12 |

17,0 |

0,24 |

2,0 |

0,025 |

|

|

2019 |

0,24 |

19,5 |

2,5 |

10,0 |

0,06 |

|

|

2020 |

0,422 |

22,0 |

0,06 |

12,0 |

0,2 |

|

|

2021 |

0 |

20,8 |

0 |

0,6 |

0 |

0,8 |

Ни в одном из случаев данные мониторинга общественников и независимых ихтиологов не совпадают с данными Хабаровского филиала ВНИРО. Некоторая корреляция наблюдается лишь по ситуации на Анюе и Тунгуске в 2021 году.

Методика подсчета плотности рыбы нерестовыми буграми испытана временем и достоверна, говорят специалисты ХабаровскНИРО. Она предполагает, что в каждый такой бугор икру откладывают две особи кеты – мужская и женская, соответственно количество бугров, обнаруженных на контрольном участке, умножается на два, в итоге получается плотность рыбы на 100 квадратных метров. Погрешности возможны, но, как считают эксперты ХабаровскНИРО, в целом картина по заполнению нерестилищ адекватна реальной.

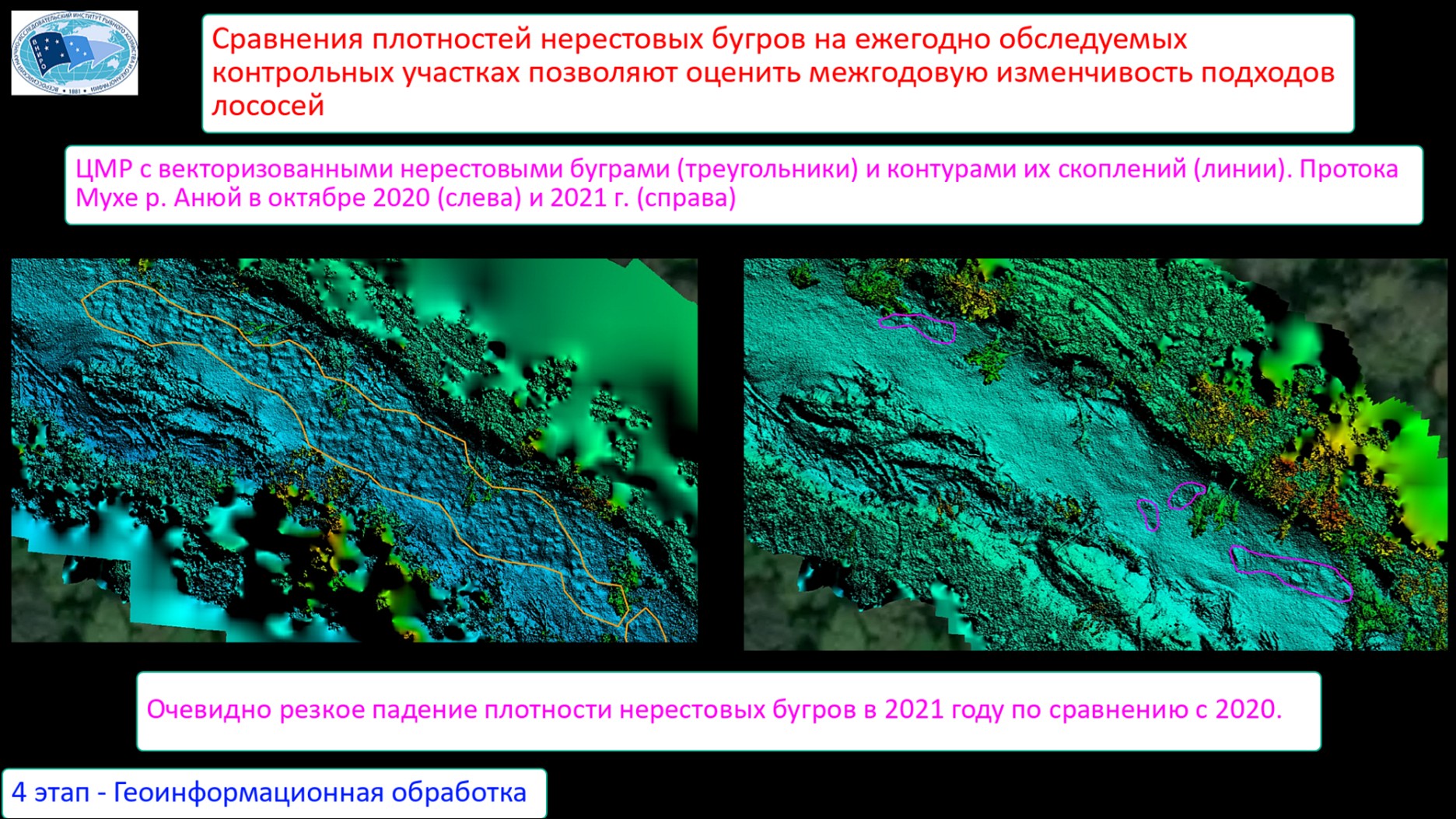

Что же до подсчетов снёнки и живой рыбы, то её подсчет тоже ведётся, но отправной точкой служат именно бугры. Этой методикой пользуются с начала двухтысячных, и если изменить способ подсчета сопоставление данных уже не будет корректным. При этом подсчёт по буграм провести проще – требуется один выезд в конце нереста. Сейчас сотрудники ХабаровсНИРО проводят мониторинг нерестилищ с использованием дронов и специального программного обеспечения.

Рисунок – р. Анюй, пр. Мухе, плотность нерестовых бугров 2020, 2021 гг.

Рисунок – р. Анюй, пр. Мухе, плотность нерестовых бугров 2020, 2021 гг.

Изображение: ХабаровскНИРО

Сбор данных по снёнке должен проводиться несколько раз, утверждают в ХабаровскНИРО – в начале нереста, в его разгар, и в финальной фазе. Со слов наблюдателей WWF на мониторинг они выезжали в каждом случае единожды, когда нерест уже завершался. С их слов – данные полученные таким образом отражают действительность, потому что деться мертвой отнерестившейся рыбе некуда. Максимум – медведь вытащит на берег.

Независимые ихтиологи отмечают, что способ подсчета по нерестовым буграм – предмет давней дискуссии в научных кругах, и к нему много претензий.

%202021%20г.,%20показаны%20нерестовые%20бугры%20(точки).png)

Цифровая модель рельефа нерестилища пр. Сесинская, бассейн р. Амгунь (р. Дуки) 2021 г., показаны нерестовые бугры (точки)

Изображение: ХабаровскНИРО

- Подсчет по буграм, это так называемая «оригинальная» методика «Амуррыбвода», - рассказал EastRussia ученый-ихтиолог, кандидат биологических наук Сергей Золотухин, в прошлом работавший в ХабаровскНИРО и возглавлявший там лабораторию тихоокеанских лососей. – До 2009 года эта организация занималась учетом амурского лосося. Это делалось силами сотрудников районных инспекций «Амуррыбвода», которые должны были сообщать количество рыб на нерестилищах. Когда были массовые подходы – до начала 2000, проблем не возникало. И вот когда перестала рыба доходить до нерестилищ, стали считать буграми. Мол «один бугор = самец и самка». Это была именно практика специалистов «Амуррыбвода». Научной же методики учета количества рыбы по буграм не существует. Есть учет существования бугров – то есть просто как факт: есть бугры, или их нет. Как человек, занимающийся лососями с 1975 года и их учетом, я ответственно заявляю, что методика подсчета наполняемости нерестилищ по буграм нигде в литературе не описана.

Стоп путине?

Отмечая ряд неблагоприятных факторов, оказавших влияние на результаты осенней кетовой путины прошлого года, авторы отчета ХабаровскНИРО подчеркивают, что принятое властями решение «не до конца учло позицию науки:

- использование плавных сетей на промысле лососей запретили не полностью, а только на приустьевом участке р. Амур;

- район промысла осенней кеты не был ограничен;

- промысел осенней кеты был открыт раньше срока, рекомендованного наукой на 5 дней — с 20 августа».

Полного запрета промышленного лова, как того требуют общественные защитники природы, позиция науки не содержит.

«Насколько оправдало себя решение запретить промышленный лов летней кеты, который действует уже три года?». Этот вопрос общественным наблюдателям адресовал Алексей Решетов - председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края Амурского бассейна.

- К сожалению, обследование нерестилищ с 2019 года, в том числе в условиях запрета введенного в 2019-году, показывает полное отсутствие производителей на нерестилищах, - ответила Ольга Ольга Чеблукова, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России. – Это говорит о том, что запрет был введен слишком поздно, и популяция не восстанавливается. Точно так же как на Сахалине горбуша – запрет есть, а производителей на нерестилищах нет. Поэтому мы должны сейчас не упустить момент. Важно закрыть промышленный лов именно сейчас, чтобы не повторить судьбу амурских летних лососей и горбуши на Сахалине.

Позиция промышленников ультимативная – или ловят все, или не ловит никто. Общественники за то, чтобы остановить именно промышленный лов – как заездками, так и плавными сетями, оставив возможность заготовить «нормовую» рыбу представителям коренных и малочисленных народов Амура и любительский лов.

Одним из самых весомых факторов при принятии решения о том, сколько ловить и ловить ли вообще кету и горбушу на Амуре являются прогнозы по подходам лосося, сделанные хабаровским филиалом ВНИРО.

Алексей Збарский На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков