Глава Investyakutia Александр Кондрашин рассказал о результатах работы в Якутии

Как стало известно EastRussia, в конце декабря текущего года свой пост покидает глава Агентства по привлечению инвестиций Республики Саха (Якутия) Александр Кондрашин. В интервью он рассказал нашему изданию о том, что удалось сделать за время работы руководителем регионального института развития.

-

- – Александр, обычно принято подводить итоги года, но в нашей нынешней беседе вопрос, скорее, об итогах периода – ведь вы работали руководителем Агентства по привлечению инвестиций с 2018 года. С какими результатами вы завершаете работу в Агентстве?

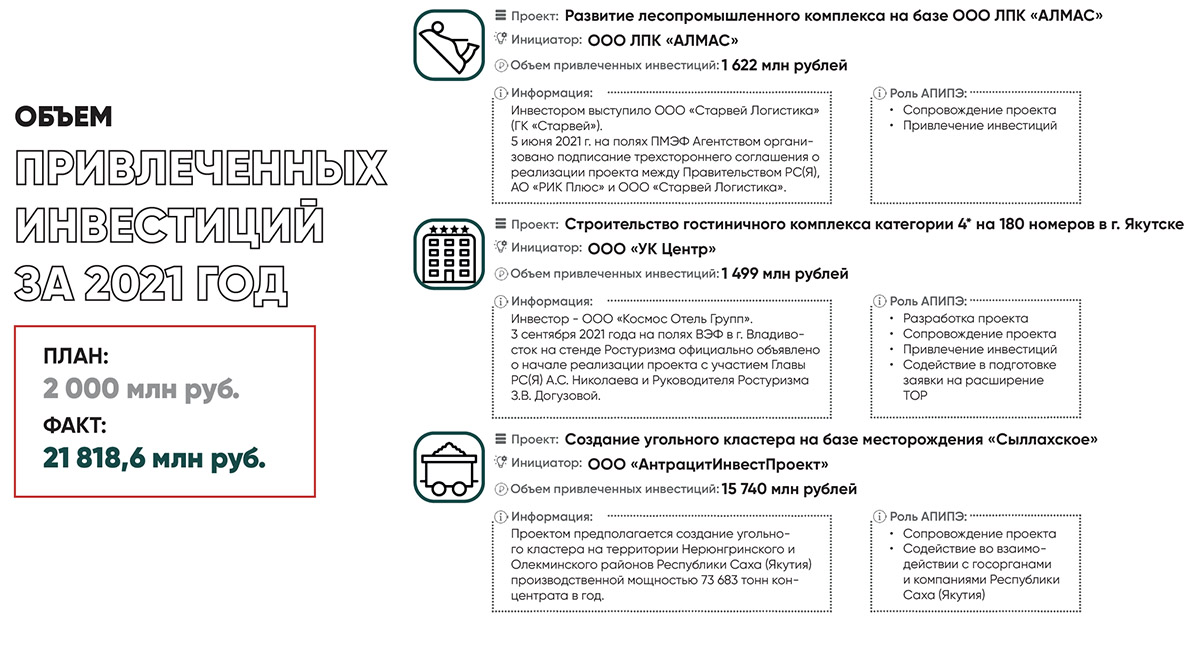

– Это была большая глава в моей жизни. Мне было оказано большое доверие, и я чувствую, что его оправдал. Передо мной были поставлены очень масштабные задачи по диверсификации экономики, запуску несырьевых отраслей в традиционно сырьевом регионе с экстремальным климатом и сложной логистической схемой. В этом году основной ключевой показатель эффективности Агентства – объем привлеченных инвестиций – моя команда перевыполнила более чем в 10 раз.

– А сколько это в абсолютных цифрах?

– 21,8 миллиарда рублей.

– Лесопромышленный комплекс, среднетоннажный завод по производству СПГ, туристические проекты – эти акценты Вы расставляли в нашей прошлой беседе, которая состоялась в феврале. Что удалось сделать по проектам, на какой они сегодня стадии и как они будут двигаться дальше?

– В июне было подписано соглашение о создании лесопромышленного комплекса на базе ЛПК «Алмас», мы привлекли в этот проект стратегического инвестора ГК «Старвей». В сентябре на Восточном экономическом форуме Глава Якутии Айсен Николаев совместно с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой анонсировали начало реализации гостиничного комплекса 4* на 180 номеров ГК «Космос» совместно с Республиканской инвестиционной компанией Якутии. В этих ключевых проектах было достигнуто коммерческое закрытие, они перешли в фазу реализации.

Пару недель назад в декабре была запущена процедура расширения ТОР «Якутия» в целях включения в нее территории реализации инвестпроекта – среднетоннажного завода СПГ. Мы уверены в том, что проект вступит в фазу реализации в следующем году с учетом того, что Якутия приняла программу потребления СПГ, и первые субсидии на перевод техники на газ предусмотрены в нашем бюджете на 2022 год.

– Вы неоднократно отмечали в своих заявлениях, что для Дальнего Востока в целом и для Якутии в частности чрезвычайно недооценена тема ГЧП и концессий. Вам удалось в этой сфере найти некое ноу-хау?

– В этом году тема ГЧП на Дальнем Востоке стала ключевой, с опорой на наши совместные наработки Минвостокразвития России анонсировало новые механизмы поддержки. Ранее мы привлекли капитальный грант в одну из концессий в Якутии, сделали первый концессионный проект резидентом ТОР, первыми сделали энергосервисный проект резидентом АЗРФ. Благодаря накопленному опыту, заключенным соглашениям, Якутия удостоилась 2-го места в национальном рейтинге уровня развития ГЧП.

Что касается ноу-хау, тут, думаю, три ключевых фактора. Во-первых, мы максимально задействовали все федеральные меры поддержки: включение в пилотные федеральные программы, использование льготных режимов, капитальных грантов, льготного финансирования, – все это с целью удешевления проекта для своего региона. У нас сложились плотные рабочие отношения с Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБом, его блоком «Агент Правительства РФ», дочерними структурами ВЭБ, такими как Национальный центр ГЧП и ИнфраВЭБ.

Во-вторых, мы выстроили близкие отношения более чем с десятком банков, работающих на рынке ГЧП, обеспечили привлечение банков во все проекты с самого начала их обсуждения. Такой подход неслучаен, ведь, на наш взгляд, ГЧП – это рынок банков, в соглашениях ГЧП у банка во многих вопросах даже более сильная позиция, чем у частных партнеров.

И в-третьих, мы начали работать на опережение в размещении новых проектов. Мы теперь предусматриваем реализацию проектов ГЧП в долгосрочных мастер-планах, в предварительных концепциях новых жилых кварталов, комплектуем проектами новые зоны комплексной застройки. Благодаря этой практике, у нас есть много «заготовок», которые придут к своей планомерной реализации в следующем году и позже, им не придется искать землю и технические условия для присоединения к инженерной инфраструктуре.

В целом, наши проекты ГЧП являются инструментами пространственного развития, их размещение в отдаленных муниципалитетах создает новые центры экономической активности. Например, под реализацией проекта «Суперкампус» мы подразумеваем комплексное развитие территории поселка Кангалассы в целом. А размещение Центра активного долголетия на западной окраине г. Якутска создаст мощный инфраструктурный узел, на который в дальнейшем смогут опираться другие перспективные социальные проекты.

– Существенный пласт работы институтов развития, как федеральных, так и региональных – это продвижение территории, разъяснение преимуществ, “правил игры”. По Вашим оценкам, по прошествии нескольких лет действительно упорной работы и центра, и субъектов, изменилось ли что-то в восприятии бизнесом территории? С какими главными рисками и опасениями приходилось работать в последнее время?

– Якутия сегодня воспринимается бизнесом как один из лидеров развития национальной экономики России, один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны.

По свидетельству многих наших инвесторов, Якутия – регион с комфортным взаимодействием с госорганами, неукоснительным соблюдением обязательств перед инвесторами и, что немаловажно, на мой взгляд, у нас есть сильная презентационная составляющая. Якутии сегодня есть и чем встречать, и чем провожать.

А что касается рисков – в последнее время основным риском является пандемия. В этом у нас все как у всех.

– Что, собственно, сподвигло Вас завершить работу в Агентстве по привлечению инвестиций. Или это не Ваше решение?

– Во-первых, моему сыну недавно исполнилось три с половиной года, и мне нужно быть в Москве, чтобы быть рядом с ним. Во-вторых, я получил несколько очень интересных предложений по новой работе и принял одно из них, буду директором крупного производственного предприятия.

Дальний Восток в моей жизни уже 7 лет, начиная с кадрового отбора Юрия Трутнева «Дальневосточный вызов», который прошел в 2014 году. Я был одним из 40 победителей из более чем 1200 участников. С середины 2018 года до конца 2021 я был на работе своей мечты, к которой шел до этого почти 10 лет с момента, когда переводил переговоры губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с иностранными инвесторами и впервые узнал, что вообще есть такая работа – привлекать инвестиции.

Якутия – навсегда в моем сердце, буду обязательно приезжать, например, на открытие новых проектов, в реализации которых принимало участие Агентство.

Может быть, Дальний Восток позовет вновь!

Беседовал Леонид Агафонов На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков