На границе России с Китаем в Забайкалье образовалась... путаница с очередностью проезда грузовых фур

Если утопить педаль газа в пол, то на легковом автомобиле домчать из Читы в Забайкальск можно часов за 7-8: федеральная трасса Чита - Забайкальск относительно (вряд ли стоит считать за помеху время от времени появляющиеся мелкие ремонты) ровная. На грузовой фуре, конечно, поездка займет больше времени. Такие большегрузы, как кровь по венам, неиссякаемым потоком доставляют из Китая в Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и дальше продукты, товары, технику, бытовую химию… словом, всё, что только можно представить. Но транспортная артерия вдруг оказалась поражена «тромбозом» - въезд и выезд на территорию международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) теперь задача не из простых.

пресс-служба правительства Забайкальского края

пресс-служба правительства Забайкальского края До пандемии эти транспортные потоки были, как тогда казалось, одним из самых стабильных из того, что только может быть в России. Потом Китай, чтобы исключить вероятность попадание коронавируса в страну, закрыл границу. Опустел и международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Забайкальск». Пассажирский и грузовой потоки замерли.

Перед новогодними праздниками Китай пошёл на смягчение условий и решил открыть грузовое сообщение с Россией - в это время китайские предприниматели каждый год могли получить максимальную прибыль на фруктах и подарках, и руководство страны, видимо, решило пойти им навстречу.

«Перецепка»

Границу открыли только для большегрузных машин, на которых в Россию можно было вывезти товары: погрузчиков, тракторов, автобусов. Но главным условием китайской стороны стала так называемая “перецепка”.

Суть её заключается в том, что погрузчик пересекает российскую границу и на китайской территории оставляет прицеп и уезжает. На следующий день он по той же схеме забирает его с грузом. Это позволяет гражданам России и КНР максимально сократить контакты друг с другом, а, значит, несёт наименьший риск передачи коронавируса.

Как будто бы граница открылась, но на манипуляции с оставлением прицепа, его погрузкой и вывозом тратится кратно больше времени в сравнении с тем, сколько уходило на то, чтобы гружёная фура выехала за пределы Забайкальска. Для того, чтобы регулировать поток фур, придумали механизм электронной очереди.

АСМАП

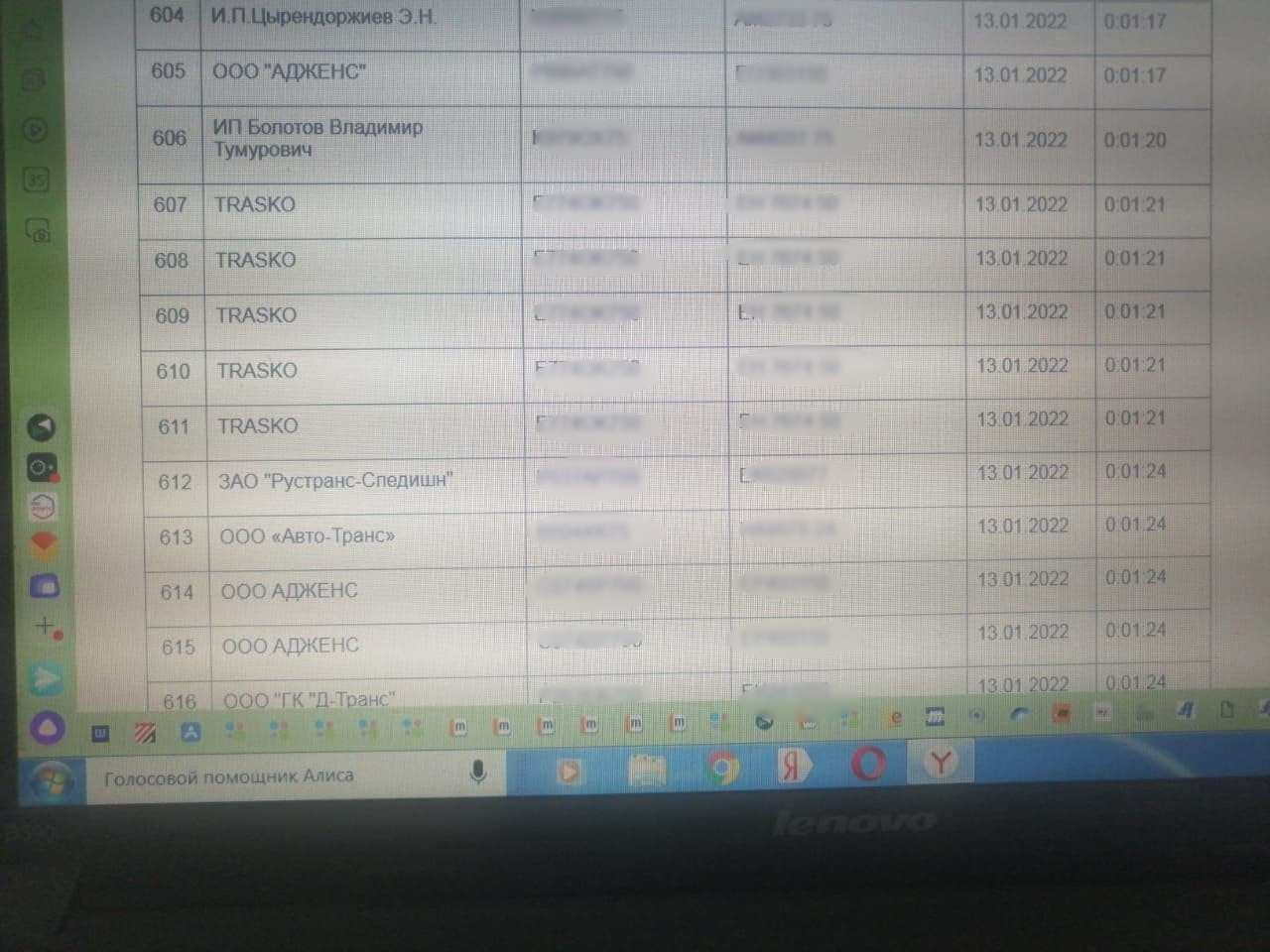

Сразу после открытия китайской границы владельцев грузов и перевозчиков предупредили, что данные по каждой машине нужно регистрировать на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). После они передаются в Росгранстрой, который и формирует список и очерёдность.

«Как только эта возможность открылась, в 12 ночи я сел регистрировать три своих машины, до 3 часов ночи занимался. Первую и третью в итоговый список включили, вторую – нет, - рассказал на условиях анонимности один из перевозчиков, - пишу про вторую, мне отвечают: “Да, мы передали в Росгранстрой“. Росгранстрой её не включил. И сделать это, как мне потом сказали, можно только один раз в сутки».

Одним из сбоев, по словам собеседника EastRussia, было то, что не пропускавшая его машину система несколько раз регистрировала в очереди одни и те же автомобили других владельцев.

«Как это получается и почему, я не понимаю», - удивлялся он.

Он перезвонил через несколько дней.

«И вторую машину зарегистрировал. Только я не понимаю, почему автомобили, которые ещё в дороге, стоят в очереди так же, как те, которые уже на МАПе».

Список, со слов владельца фур, обновлялся быстро: в предыдущем было 560, в том, куда он вносил свои машины - уже 1,5 тысячи.

Ещё через день «Известия» написали о скопившихся в районе Забайкальска 2 тысячах фур.

Читинская таможня 19 января опровергла это сообщение. Как потом оказалось «Известия» вполне могли писать правду, не зная, что подъезды к МАПП перегорожены постами ГИБДД. За ними двух тысяч машин не было, перед ними - вполне могло быть.

«По состоянию на 8 утра 19 января перед пунктом пропуска МАПП Забайкальск по направлению на выезд из России фактически находилось в очереди 12 транспортных средств. По данным грузоперевозчиков, свыше 2 тысяч фур ожидают своей очереди на въезд в КНР. Однако это не соответствует действительности», - заявила пресс-служба Читинской таможни, предположив, что данные о двух тысячах были взяты из списка Росгранстроя.

Пропускная способность пункта - 280 машин в сутки, но может быть и меньше. С вечера 20 января так остались больше 50 фур, у которых что-то нужно было доработать или перечень перевозимых грузов был очень большим.

«К МАППу, действительно, не подпускают. Полиция по посёлку фуры гоняет. Их здесь точно десятки», - рассказал один из местных жителей.

Большегрузы, по его словам, группируются около кафе. ГТРК «Чита» в сюжете рассказала о водителе из Новосибирска, который живёт в Забайкальске, ожидая очереди на въезд, больше недели, и в сухом пайке которого остались только молоко, кофе, немного варёных яиц и чая.

Второй список

Местные жители переговариваются, что места в списке Росгранстроя водители между собой как-то начали продавать. Насколько это верно - говорить трудно, однако из-за сбоев этой очереди и того, что у ситуации, судя по толпящимся у придорожных кафе десяткам фур, нет главного руководителя, дальнобойщики взялись рулить происходящим сами. В прямом смысле.

Буквально на коленке здесь составили очередь из тех, кто уже на месте. Список, уверяют водители, обновляется практически ежечасно и, в отличии от электронного, сбоев не даёт: чтобы быть готовыми в любой момент заехать на МАПП, водители постоянно греют машины, из-за чего над стоянками стоит плотный дым от выхлопных газов.

Те, кто приехал с уверенностью в составленном Росгранстроем списке, после приезда сюда удивляются появлению второго «фактического». И, как всегда бывает в очередях, дело доходит до серьёзных конфликтов, когда кто-то пытается проскользнуть мимо очереди. Первой или второй - уже не понятно. Особенное непонимание вызывает то, почему нельзя было поставить рядом с МАППом оборудование для электронной очереди, с которым бы не было этих двух списков и многих споров.

Юлия Скорнякова На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков