Корреспондент EastRussia отправился с семьей в автомобильное путешествие из Хабаровска на Сахалин.

Закрытые второй год подряд границы заставили в очередной раз усиленно смотреть по сторонам в поисках подходящего направления: где провести отпуск в августе с семьей – супругой и 12-летней дочкой, на собственной машине? Собственно, вариантов было два: Алтай (ну, или Тува) и Сахалин. Победило море – пускай, и холодное, и белый (если быть точнее – бело-красный) пароход (то есть паром «Сахалин-8»).

Алексей Елаш

Алексей Елаш

По формату ночевок с дамами условились сразу: день – съемная квартира (помыться, постираться, вытянуть ноги на диване, не бояться медведей), день – палатка. Хотя в итоге в палатке я спал один – почему-то семья решила, что именно я не боюсь медведей, а на троих места в «Форике» нет.

Про паром

Собственно, с последнего и начинаются приключения: бронировали за три недели, но ждать все равно пришлось 1,5 суток – этим летом из грузопассажирских паромов осталась только «восьмерка», что, конечно же, сказалось на графике. Мы унывать не стали и в ожидании посадки исследовали побережье Татарского пролива от Красного партизана до Датты: история, крабы, красоты. Но вот, наконец-то, мы на пароме: рядом фуры с регионами разных российских городов, несколько сахалинских машин, возвращающихся домой, а вот таких, как мы, кто поехал в отпуск на Сахалин – буквально пара машин. Тут, судя по всему, решающим становится цена билета на паром: каюта на троих и перевозка «Форика» в одну сторону обходится почти в 30 тысяч рублей.

Я даже просчитывал вариант авиаперелет + аренда авто, но стоимость билета на самолет из Хабаровска до Южно-Сахалинска в «высокий» сезон перечеркнула этот вариант. К тому же, хотелось романтики: белый пароход, море, косатки…

Романтики было мало: душная каюта на нижней палубе, неспокойное море, качка, из-за которой расстояние в 260 километров паром преодолевал 20 часов. Вот, наконец-то, и Холмск! Целый месяц на острове стояла аномальная жара, но мы, оказывается, привезли непогоду.

Что ж, будем смотреть мокрый Сахалин.

Удивляться всему, в особенности огромным лопухам, да и вообще гигантизму растений (привет Миядзаки!), стали еще по дороге в Южный - именно так называют Южно-Сахалинск.

Про Карафуто

На столицу единственного в России островного региона отвели два дня, хотя он заслуживает большего внимания – одно наследие Карафуто чего стоит! Если вы вдруг не знали, то 40 лет, в период между двумя войнами – русско-японской и советско-японской – южная часть Сахалина от 50-й параллели была частью Японии. За этот короткий период японцы оставили богатое хозяйственное и культурное наследие: заводы, дороги, дома, пирсы, мосты, тории, храмы. Правда, зачастую строили они это все руками корейцев, которых потом бросили на Сахалине.

Больше всего меня поразило, как японцы выбирали места для храмов. К примеру, в Макарове, чтобы попасть в храм, сначала необходимо подняться по длинной и крутой лестнице – это и есть преодоление. А в городке Томари (единственный город на Сахалине, сохранивший свое японское название) храмовый комплекс расположен в распадке между сопок с видом на море и речушку, впадающее в него. Здесь хорошо подумать о делах своих – это и есть умиротворение.

Про Южный

В Южно-Сахалинске я был в 2004 году и за это время он сильно похорошел: велосипедные дорожки (выделенные, а не как у нас в Хабаровске - нарисованные на асфальте), много скверов (пограничников, чеховский, парк Гагарина), светофоры, предупреждающие о появлении пешеходов за поворотом, и общая чистота.

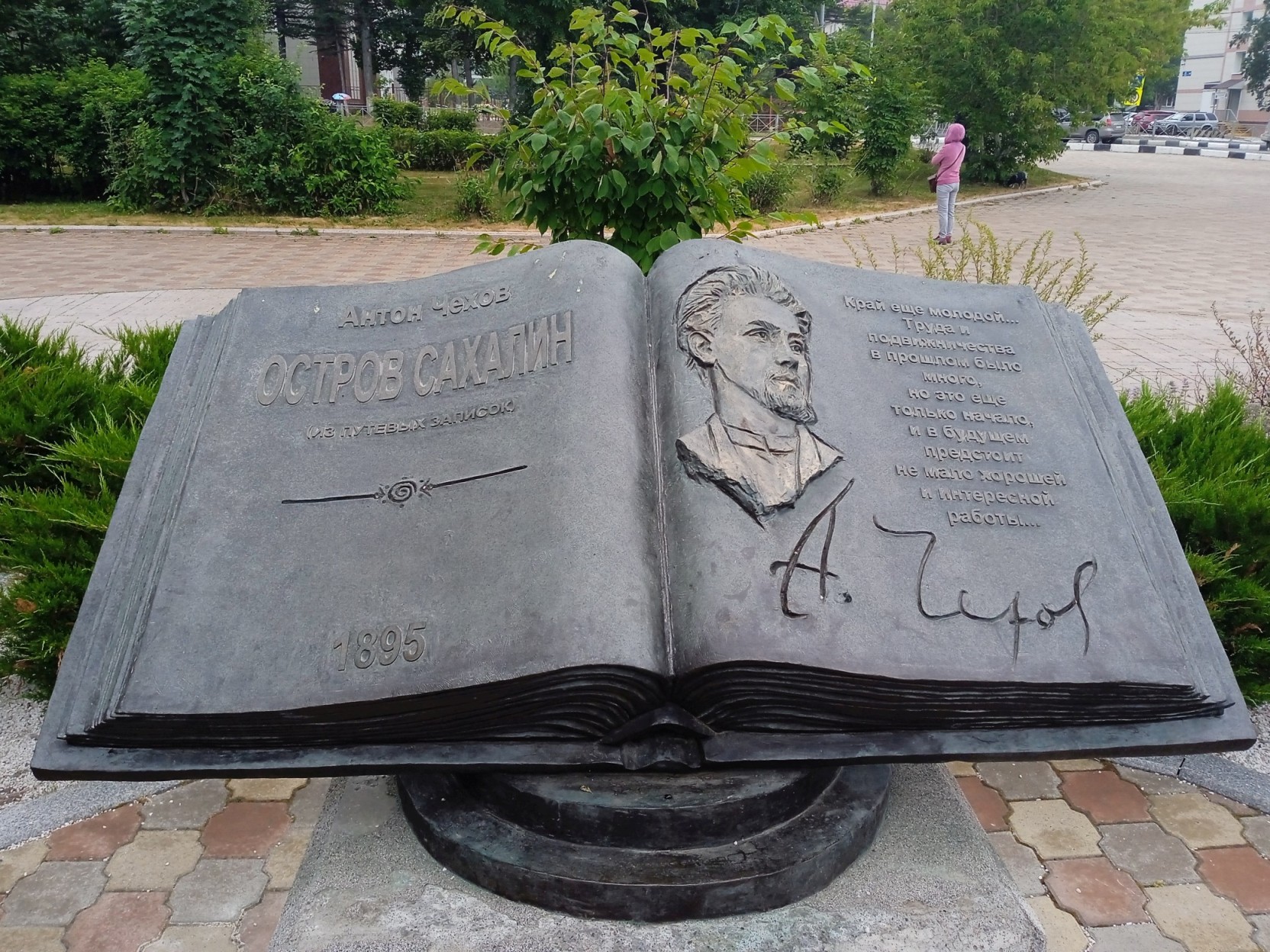

Одним словом, город оставил очень приятное впечатление. Особенно порадовало присутствие морской тематики в оформлении даже детских площадок, где качели сделаны в виде краба, а аще бросается в глаза «засилье» Чехова: на острове есть город Чехов (очень мрачный и неухоженный), пик Чехова, множество улиц Чехова, всевозможные памятники и скульптуры, по которым можно угадывать произведения Антоши Чехонте, скверы и т.д., и т.п.

А ведь Антону Павловичу ни Сахалин, ни Амур не понравились. Более того, он практически проклинал эти места в своей книге "Остров Сахалин". Тем не менее, его всячески культивируют.

Краеведческий музей, расположившийся в здании, построенном японцами в японском стиле - обязателен к посещению: розовый сад, нивхская деревня, каторжный барак и, конечно, следы японской культуры на Сахалине.

А вообще, Южно-Сахалинск полон парковых зон, скверов и комфортных пространств.

Про Корсаков

Как бы ни было здорово в Южном, нас тянуло поскорее на природу. Первым делом отправились на юг, в сторону залива Анива. Сюда сахалинцы приезжают купаться в хорошую погоду несмотря на то, что это самый север Японского моря.

По дороге заехали в Корсаков – главный портовый город Сахалина, откуда, в том числе, ходят паромы в японский Вакканай и на Курилы.

В 1945 году, когда японцы спешно покидали Сахалин, здесь навсегда остались 40 тысяч корейцев, для которых советский остров стал вынужденной родиной: японцы отказались финансировать перевозку корейцев, которых, кстати, сами и завезли, и использовали как рабов для ударного строительства на Сахалине, из Кореи пришли всего три корабля.

Кстати, именно поэтому на Сахалине самая многочисленная корейская диаспора в России. Судя по памятнику, который стоит на берегу на горе Печали, в том месте, где они ждали, что за ними придут корабли, для многих это стало трагедией.

Есть в Корсакове еще одни сквер с памятниками, который нас поразил. Это сквер памяти погибшим в русско-японской войне морякам. Именно здесь я узнал, что крейсер «Новик» был затоплен именно в Корсакове, приняв бой с «Цусимой», но историю на себя «перетянули» приморчане, куда в итоге был эвакуирован экипаж «Новика». В этом же сквере установлены памятники всем кораблям и экипажам, погибшим в русско-японской войне. Ничего более масштабного, посвящённого русско-японской войне 1904-1905 годов, я не видел.

После Корсакова двинули на далее юг, в лагуну Буссе.

По дороге заглянули на СПГ, построенный в рамках американского проекта "Сахалин". Здесь сахалинский газ отгружают на огромные газовозы, которые доставляют его по всему миру, мы как раз застали метановоз LNG.

В первой половине ХХ века японцы активно осваивали эту территорию (называлась Мерей): лес отсюда шёл на строительство КВЖД, добывали и перерабатывали китов и селедку (последняя шла на тук для рисовых полей), здесь же был крупнейший в мире завод по производству агар-агара, а ещё ферма по разведению змей.

Именно в пригороде Корсакова в ходе русско-японской войны высадился японский десант, о чем свидетельствует японский памятник (стелу свалили и, видимо, по причине того, что она посвящена нелицеприятному периоду в истории отношений двух стран, никто ее не восстанавливает).

Через 40 лет японцы, опасаясь высадки американского десанта, построили здесь укрепрайон: не помогло, высадился десант советский.

Про Буссе

Лагуна Буссе – это соленое озеро, которое соединяется с заливом Анива небольшим, метров 200 шириной, проливом. Вода здесь теплая, а во время отлива посреди озера обнажается так называемая «банка», где можно ходить по колено в воде и собирать устрицы, мидии, трубача и маленьких крабов, которые особенно любят забираться в пустые ракушки.

У нас был sup, и мы могли добраться практически в любую точку лагуны в сопровождении любопытных котиков (или нерп?), которые заходят в лагуну поохотиться за рыбкой. Именно в лагуне воочию увидели, что такое прилив и отлив и насколько он закрывает или обнажает пространство. Местные же ребята ползают по «банке» в гидрокостюмах и масках, и набирают этих богатств целые ведра.

Еще на озере куча птиц, а у самого входа в лагуну большой птичий базар, пару раз видели, как баклан ныряет в воду за едой, как чайка роняет скользкую рыбку, её подбирает следующая чайка, тоже роняет, тут же подлетают ещё две, и все остаются без ужина.

А в один из отливов ларга застряла на отмели и не могла выбраться: жаловалась и кричала пару часов, а птицы все это время сидели кольцом вокруг нее и выжидающе смотрели. В итоге, на помощь застрявшей приплыли её друзья, разогнали птиц и пытались столкнуть с мели. Ситуация разрешилась с приливом.

Здесь мы встретили семью из Москвы: папа, мама, сын лет 14 и дочка лет семи. Они также при закрытых границах решили путешествовать по родной стране. И у них выбор был между несколькими регионами, но в итоге сманил Дальний Восток, тем более что была какая-то акция и мегадешевые билеты до Южно-Сахалинска. Кстати, дети до момента регистрации в аэропорту не знали точку назначения. На острове москвичи взяли прокатную машину и не побоялись проехать его вдоль и поперек. Позже мы с ними встретились уже на севере острова.

После Буссе отправились на восточное побережье, мыс Птичий. Казалось бы, всего 33 километра, но истратили на этот путь половину бака - слишком уж крутые подъемы и перевалы. На это место стоит приехать хотя бы на пару дней, мы же пробыли меньше часа. Из-за прилива по берегу не смогли подойти к арке, а из-за медведя не решились пару километров идти по лесу. Но! Охотское море неспокойное, волны большие, птиц много, сильно пахнет морской капустой.

Про север

Я очень хотел посмотреть север Сахалина, поэтому через неделю мы отправились по дороге, которая ведет через весь остров.

Север и юг Сахалина отличаются сильно не только развитостью инфраструктуры: юг, 40 лет будучи Карафуто, получил развитую сеть дорог, бумзаводы, дамбы и многое прочее, что до сегодняшнего дня дает ему фору; север же - напротив: дороги до сих пор в большинстве своем в гравийном исполнении (100 км отличного асфальта перед Охой, скорее, исключение), направление - одно.

Но! Отличает их и сама природа: юг со своей буйной растительностью и гигантизмом, и север - аскетичный и песчаный (из-за чего местами лично мне напоминал Монголию).

Красиво и там, и там - везде по-своему.

Кстати, именно на севере мы встретили двух мишек и лису, которые выходили на дорогу попрошайничать.

Про 50-ю параллель

На север ехали три дня: слишком часто пришлось останавливаться, чтобы посмотреть то на японское наследие, то на памятные места советско-японской войны. Автомобильная трасса - живая история, куда ни посмотри, везде места сражений, противостояние, гибели, памятные вехи.

Об этом говорят и топонимы вокруг: Смирных, Буюклы, Леонидово, Матросово, Победино - в честь героев советско-японской войны. Об этом эпизоде второй мировой войны в нашей стране слишком мало знают и говорят. Между тем, центральный Сахалин буквально испещрен местами сражений, гибели и противостояния. Тут надо отдать должное местным поисковикам, которые несколько лет назад реализовали проект "Дорогами августа 1945 года": описали места сражений, установили информационные баннеры и проложили маршруты. Если учесть, что еще есть дорожные щиты туристского проекта #GoСахалин, то становится понятно, почему мы проезжали в день по 200-300 километров: мы просто останавливались и шли/ехали по направлению стрелки.

Особенно много памятных мест, связанных с событиями августа-сентября 1945 года, находится в Смирныховском районе, где, собственно, и проходит 50-я параллель, по которой определялась граница между Россией и Японией. Многие объекты - в непосредственной близости от автодороги Южно-Сахалинск - Оха.

К примеру, Восточный ротный опорный пункт. Такие сооружения часто брали, повторяя подвиг Александра Матросова. Или памятник красноармейцу Буюклы – он гагауз, но призван был с территории Украины, поэтому и памятник ему ставили с помощью украинской диаспоры. Или памятник на реке с названием Гильзовка, на берегах которой до сих пор находят гильзы и личные вещи бойцов.

Наряду с памятниками советской и постсоветской эпохи есть здесь и монументы, установленные японцами и посвящены они, в отличии от наших, памяти всех погибших. Кстати, одно время этому японскому обелиску угрожал американский нефтегазовый проект «Сахалин», для нужд которого начали строить дорогу к карьеру. После вмешательства общественников дорогу перенесли.

А вот и памятник на 50-й параллели. Он насквозь советский: стрелка направления удара (причем, строго с севера на юг), и трехгранный штык и формулировки "исконно", "захватчики". Честно говоря, ожидал нечто более наполненное смыслами, причем иными.

Здесь же, в Смирныховском районе закольцевалась моя собственная история со сбитым в 1983 году южнокорейским "Боингом". Информации в сети предостаточно, но вкратце так: борт Korean Air Lines из Анкориджа следовал в Сеул, но почему-то отклонился от курса и пролетел сначала над Камчаткой, а затем над Сахалином. Наши посчитали это провокацией и подняли в воздух истребители, один из которых и сбил пассажирский лайнер, погибли 269 человек.

Прошлым летом, сплавляясь по Амуру до Николаевска-на-Амуре, в селе Мариинское я познакомился с директором местной школы - именно ее отец первым обнаружил "врага" в воздушном пространстве СССР и уж потом с аэродрома в Смирных взлетел истребитель, открывший огонь на поражение.

Мы побывали на этом аэродроме. Он теперь заброшен, последние военные ушли отсюда еще в 1994 году, передислоцировавшись в Хурбу под Комсомольском-на-Амуре. Пара МиГ-23 взлететь тогда не смогли и до сих пор стоят полуразобранные в ангарах.

Зрелище жутко-завораживающее: ВПП длиной 2,5 км с рулежными дорожками и ангарами, сохранившиеся казармы и ремонтный ангар. При желании здесь можно делать натурные съемки для фильма про тот же сбитый "Боинг", к примеру.

Про источники

Приятным бонусом после пыльной дороги для нас стали Дагинские горячие источники - термальные лужи посреди болота недалеко от города Ноглики (в Ногликах заканчивается Сахалинская железная дорога и оставшиеся 200 километров до Охи люди добираются на такси).

В прошлом году источники облагородили, построив своего рода юрты. Вода до 40 градусов, разного состава.

Островитяне сюда приезжают в отпуск, ставят палатки и живут неделями: эдакая Малка (камчатский курорт – прим. ред.) и побережье Японского моря в одном флаконе.

Про Нефтегорск

Одной из целей поездки на Сахалин было посещение Нефтегорска.

Очень хорошо помню эту трагедию, да и потом не раз делал серию сюжетов про двухмесячную Дашу Ягудину, которая четверо суток пролежала под завалами. Ее спасли одной из последних, Шойгу держал ее на руках - это фото широко разошлось потом по газетам.

Ягудины переехали в Хабаровск, я не раз приезжал к ним в гости, а Даша после школы отправилась учиться в академию МЧС.

Что сегодня из себя представляет Нефтегорск?

Мёртвый город, где и домов-то практически не осталось. Мы нашли лишь пару двухэтажных полуразрушенных административно-бытовых зданий, да гараж местной автоколонны. Остальное - памятники на месте бывших пятиэтажек, мемориал, да кладбище, где у всех одна и та же дата смерти.

Лично меня почему-то поразили дороги, ведущие в Нефтегорск, и в самом городе: они из песка насыщенного желтого цвета.

Нефтегорск стоит в 15 километрах от трассы. Примерно на полпути встречается КПП: здесь "Роснефть" осваивает местные залежи вахтовым методом. Узнав, что мы едем в Нефтегорск, нас пропустили без вопросов.

Оху люблю я, Оху ли не любить!

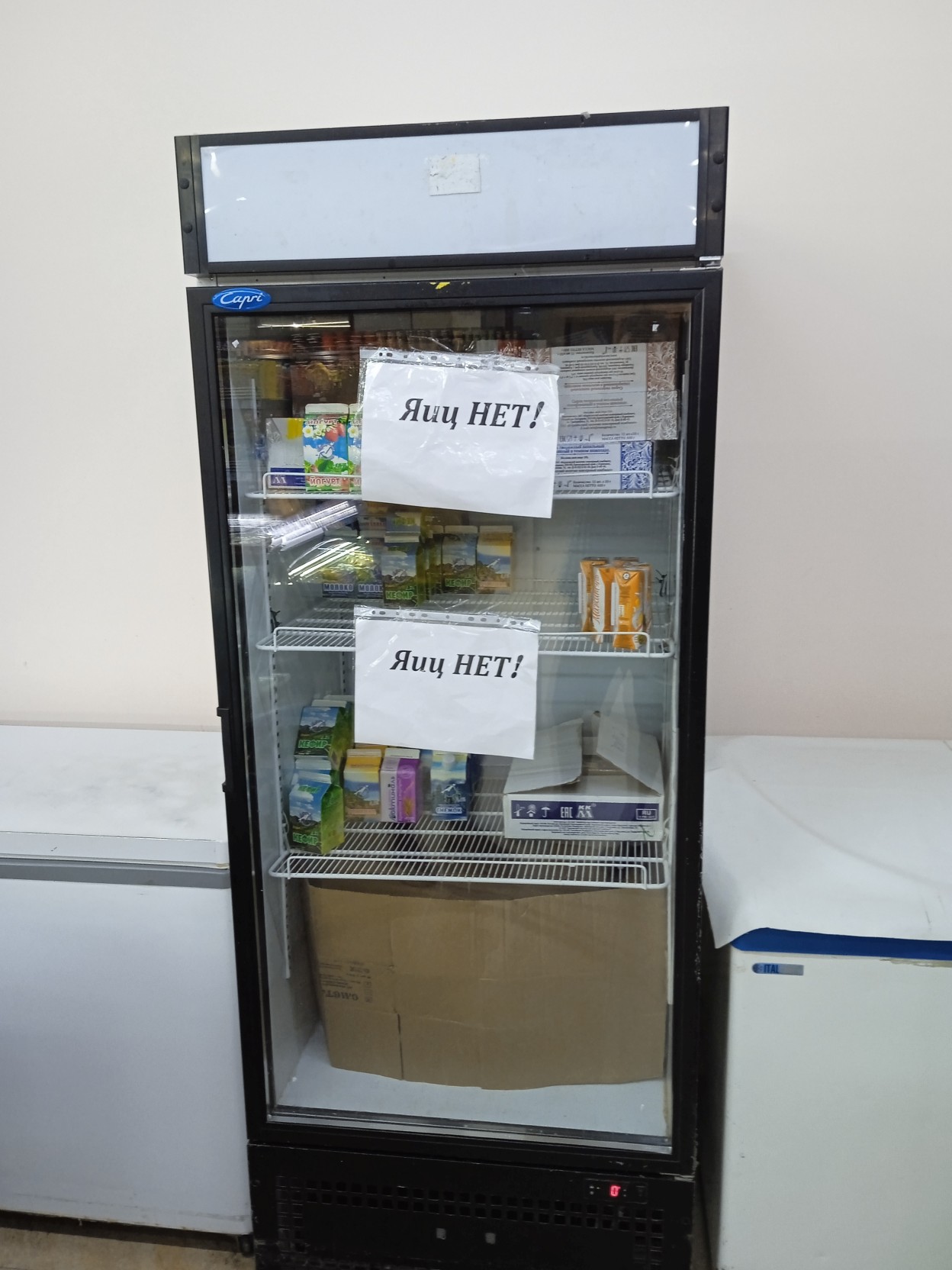

Оха, как и весь север Сахалина, царство «Делик» из 90-х годов и «Форестеров». Ну, или сразу 200-ый «Крузак». Видно, что деньги у местного населения в большинстве своем есть, но вот потратить их не всегда получается.

К примеру, в магазине запросто можно встретить объявление «яиц и молока нет». Зато на улице нередко попадаются аншлаги «Естественные выходы нефти».

Вообще, лично я испытал некий диссонанс: Сахалин качает нефть на экспорт с начала 90-х годов прошлого века, но до сих пор 860 километров транссахалинской дороги с севера на юг не могут закатать в асфальт, не говоря уже о других направлениях.

К примеру, вернуться обратно на юг мы хотели по западному побережью, но хоть на карте и нарисована дорога от Смирных через Бошняково, и навигатор упорно вел нас туда, но местные в один голос заверяли, что делать этого не стоит.

Про западное побережье

Главная особенность поездки по западному побережью заключается в том, что автомобильная и железная дороги пересекаются, наверное, с десяток раз.

Это, конечно, надо видеть: на узкой полоске между морем и сопками петляют две полоски, одна из которых то и дело ныряет в тоннели или забирается на мост – один «Чертов мост» вблизи Холмска чего стоит! Кстати, всю сахалинскую железную дорогу «расшили» до российского стандарта, и она, на мой взгляд, потеряла свою «фишку».

Возле Холмска нас настигла хорошая солнечная погода, а бухта вблизи пригородного поселка Яблочный порадовала теплой водой и морскими ежами, поэтому время в ожидании парома мы коротали с удовольствием.

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков