Результаты независимой экспертизы по «делу об очистке» в Кроноцком заповеднике на Камчатке представили ученые на заседании Общественной палаты РФ. Их заключение предъявят суду на рассмотрении апелляции по делу осужденных сотрудников Кроноцкого заповедника 26 декабря.

Кроноцкий заповедник

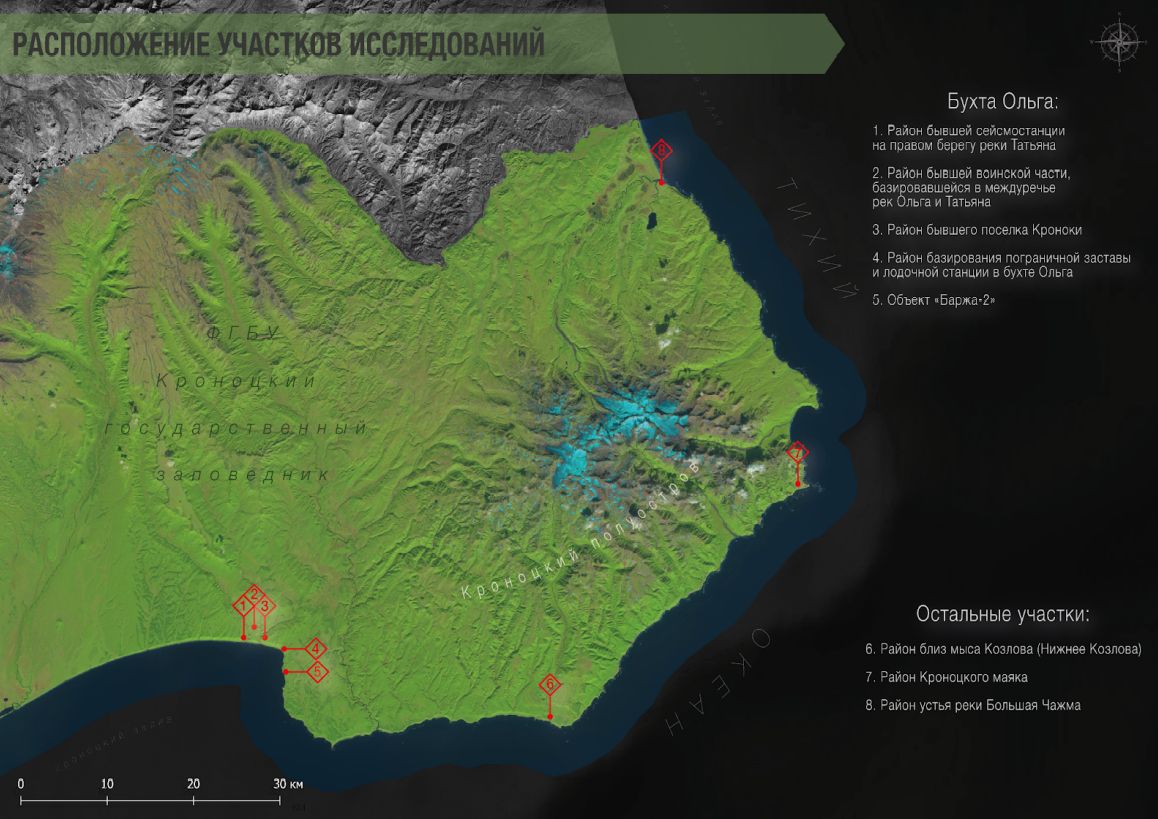

Кроноцкий заповедник Экспертизу провели ученые географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством доктора географических наук Сергея Чалова по распоряжению главы Минприроды РФ Александра Козлова. В группу вошли гидроэкологи, геоморфологи, геофизики, картографы. Были взяты геохимические пробы вод и грунта, дешифрированы космические снимки, проведены георадиолокационные исследования грунтов, съемки с беспилотников, геоморфологическое исследование территории.

Эксперты не обнаружили массового захоронения отходов, наличие которого наряду с хищением средств вменили в вину осужденным сотрудникам Кроноцкого заповедника.

«Снимки показали, что территория убрана. Никаких признаков нарушения или угнетения природных комплексов не выявлено, объектов ранее накопленного вреда не обнаружено, по состоянию растительности определимы места ликвидации ущерба, растительность находится в стадии восстановления, в ходе обследования склона обнаружен оползень. Наличие массивных захоронений в грунте и на территории заповедника не подтвердилось», – сказал доцент кафедры гидрологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Чалов.

изображение - фрагмент заключения специалистов. Полный текст - по ссылке

Адвокаты представят результаты экспертизы на апелляции, чтобы добиться пересмотра приговора.

Участники заседания отметили, что большую роль в негативном исходе проекта по очистке Кроноцкого заповедника сыграли пробелы в существующей нормативно-правовой базе. Как отметил советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов, сотрудников Кроноцкого обвиняют в том, что они не провели госэкспертизу перед ликвидацией экологического ущерба, однако законодательство в годы проведения работ (2015-2016 г.г.) этого не предусматривало.

«Я в числе тех, кто поддерживает осужденных сотрудников Кроноцкого заповедника. Экологическая экспертиза на тот момент по законодательству еще не требовалась. Каких-то планов или регламентов проведения таких работ тогда тоже не существовало. Считаю, что нужно вернуться к этому делу и пересмотреть его. Сегодня мы понимаем, как действовать, чтобы не нарушить действующие нормы закона по обеспечению режима охраны ООПТ, и чтобы справиться с президентской задачей по расчистке природных территорий от мусора и отходов, накопленных за предыдущие десятилетия, а то и столетия», — добавил он.

На заседании было отмечено, что нельзя забывать о том, что любые работы на особо охраняемых природных территориях, которые зачастую находятся в труднодоступной местности, нужно проводить очень аккуратно, чтобы не нанести вред хрупкой экосистеме. Для того, чтобы собрать и вывезти металлолом, старые конструкции и прочий тяжелый хлам необходима большегрузная техника, наличие которой нежелательно в заповедной зоне.

Участники заседания привели в пример успешный проект ликвидации экологического ущерба в ФГБУ «Заповедники Таймыра» – там удалось провести мероприятия с привлечением МЧС. Старые бочки с ГСМ вывезли вертолетом. Однако сотрудники министерства согласились помочь только потому, что находились в том районе – исключительно по доброй воле и бесплатно.

Руководитель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина отметила, что в настоящее время в очистке нуждаются национальный парк «Русская Арктика», заповедник «Остров Врангеля», Прибайкальский нацпарк, Ненецкий заповедник, ФГБУ «Заповедное Приамурье», заповедник «Курильский» и другие территории.

«Боюсь, что люди, работающие в ООПТ, могут начать отказываться от проведения мероприятий по ликвидации нанесенного вреда экологии, опасаясь за свою свободу на примере сотрудников Кроноцкого заповедника – там люди стали заложниками ситуации. Специалисты, работающие на местах, будут с осторожностью относиться к подобным рискам», – добавила она.

Участники дискуссии также отметили, что до случая с Кроноцким заповедником тоже случались прецеденты, когда проекты по очистке территорий заканчивались уголовными делами и увольнениями директоров – например, нацпарк в Приморском крае «Земля леопарда» и нацпарк «Русская Арктика» в Архангельской области.

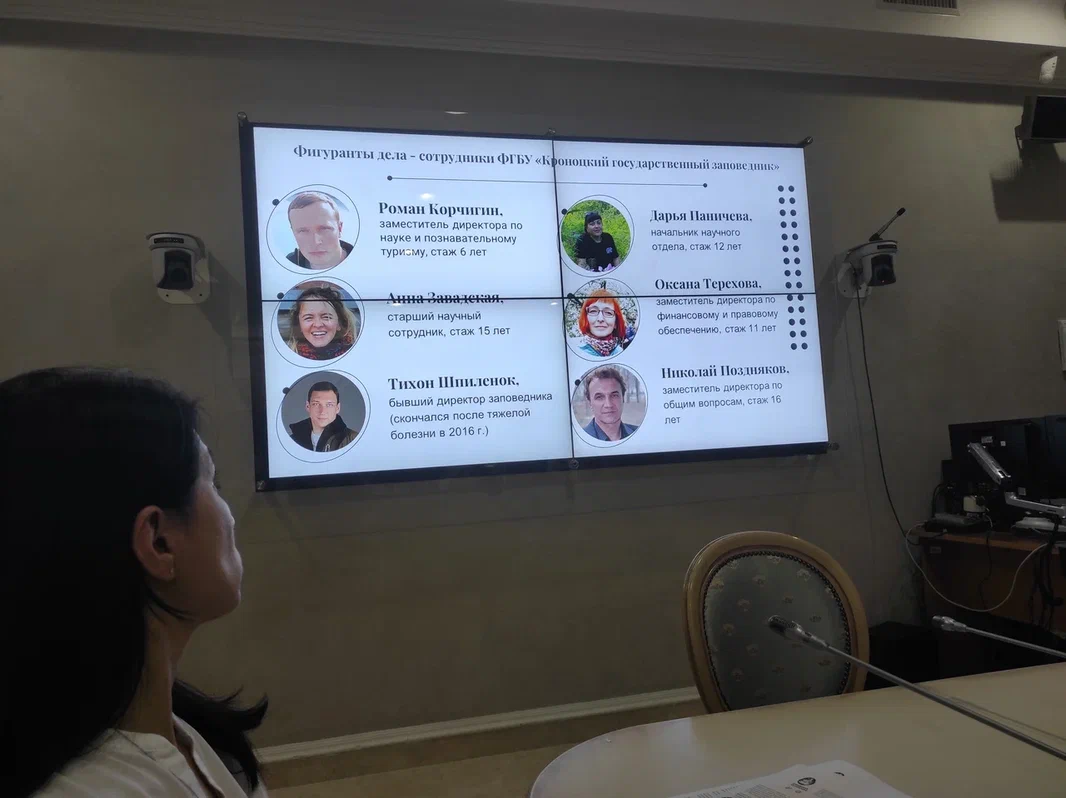

Напомним, в июле суд признал виновными в хищении выделенных из госбюджета на ликвидацию накопленного экологического ущерба денежных средств в размере 454,6 млн рублей путем растраты в составе организованной преступной группы в период 2015 — 2016 годов.

Решением суда приговорены:

– начальник научного отдела заповедника Дарья Паничева к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4,5 года;

– заместитель директора по науке и познавательному туризму Роман Корчигин к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет;

– заместитель директора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет;

– бывший сотрудник заповедника Николай Поздняков к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года.

Суд также включил в приговор для всех осужденных возмещение в полном объеме солидарно суммы ущерба по иску (454,6 млн рублей) и выплату крупных штрафов (16,8 млн рублей.

Никто из сотрудников заповедника свою вину не признал.

Подробности «дела об очистке» – в материале EastRussia «Казус Кроноцкого».

Юлия Бородина Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Трутнев отметил снижение инвестактивности в ряде регионов ДФО

Солодов: краевую больницу и новый аэропорт на Камчатке сдадут до конца года

Солодов: краевую больницу и новый аэропорт на Камчатке сдадут до конца года

Хабаровск претендует на победу в конкурсе «Молодежная столица России-2025»

Хабаровск претендует на победу в конкурсе «Молодежная столица России-2025»

В Китае дали старт строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский

В Китае дали старт строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский

Орлов: проекты на 2,4 трлн рублей за пять лет пришли в Приамурье

Орлов: проекты на 2,4 трлн рублей за пять лет пришли в Приамурье

ПИШ и сокровища Малмыжа

ПИШ и сокровища Малмыжа

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

«На одной мотивации тяжело тянуться» — откровения начинающего разработчика игр

На заводе минудобрений в Находке монтируют основное оборудование

На заводе минудобрений в Находке монтируют основное оборудование

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 21 октября: угольная промышленность в моменте

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

На воды в ЕАО! Или как я дикарём поехала в Кульдур

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»

«Вьетнам — это центр внимания ведущих мировых держав»