Несмотря на позитивную динамику внешней торговли России с Китаем, стратегическое партнерство и географическую близость двух стран, в 2019 г. доля российского товаров несырьевого неэнергетического экспорта на рынках Китая составила менее 1,5% от совокупного объема. Сможет ли Россия улучшить эти показатели и потеснить конкурентов?

Стратегическое партнерство России с ключевой экономикой восточноазиатского региона традиционно является одним из важнейших приоритетов национальной внешней политики, в том числе в сфере торговли. Стратегия Китая - «двойная циркуляция», в основе которой лежит внутренняя экономика с акцентом на внутреннее потребление, способна стать импульсом для развития несырьевого экспорта из России. EastRussia представляет очередной материал из серии публикаций IX Международной научной конференции молодых востоковедов Института Дальнего Востока РАН.

пресс-служба правительства Забайкальского края

пресс-служба правительства Забайкальского края В последнее десятилетие развитие Китая и его влияние на процессы, происходящие в глобальной экономике, привлекают все большее внимание со стороны мирового сообщества. Принятый в 14-м пятилетнем плане Китая (2021–2025) курс на трансформацию модели развития страны путем сопряжения сил национальной экономики и международного экономического взаимодействия открывает новые возможности и угрозы для зарубежных производителей и поставщиков.

Вопрос переориентации российской внешней торговли с экспорта продукции первичного сектора экономики на вторичный, прежде всего с сырья (нефть, руды, каменный уголь) на товары нижнего и среднего передела, является одним из наиболее актуальных. Перестройка товарной структуры экспорта России с прицелом на внутренний рынок крупнейшего торгового партнера, Китая, позволит стране не только изменить устоявшуюся ориентацию на экспорт сырьевых товаров, но и углубить отношения с китайским партнером путем использования накопленного опыта и разнообразных каналов сбыта.

В своем исследовании я взяла за основу методику национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт», согласно которой поставки несырьевых товаров подразделяются на две группы: несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) и несырьевой энергетический экспорт (НЭЭ). В свою очередь ННЭ включает в себя три категории товаров, классифицируемые по степени передела: нижний, средний и верхний.

По состоянию на 2020 г. в страновом разрезе Китай выступает в качестве одного из ключевых потребительских рынков несырьевых товаров из России (Таблица 1). Стоимостной объем поставок российской несырьевой продукции в Китай сложился в сумме 18,76 млрд долл. США, удельные вес – 8,98% от совокупного объема.

Таблица 1. Ключевые рынки несырьевого экспорта из России, 2020 г.

|

№ п/п |

ННЭ |

НЭЭ |

||||

|

Страна |

Млрд долл. США |

Доля, % |

Страна |

Млрд долл. США |

Доля, % |

|

|

1 |

Великобритания |

20,12 |

12,52 |

Нидерланды |

7,02 |

14,61 |

|

2 |

Китай |

16,30 |

10,14 |

США |

4,27 |

8,89 |

|

3 |

Казахстан |

12,30 |

7,65 |

Турция |

2,52 |

5,25 |

|

4 |

Белоруссия |

9,38 |

5,83 |

Китай |

2,46 |

5,12 |

|

5 |

Турция |

8,15 |

5,07 |

Германия |

2,24 |

4,66 |

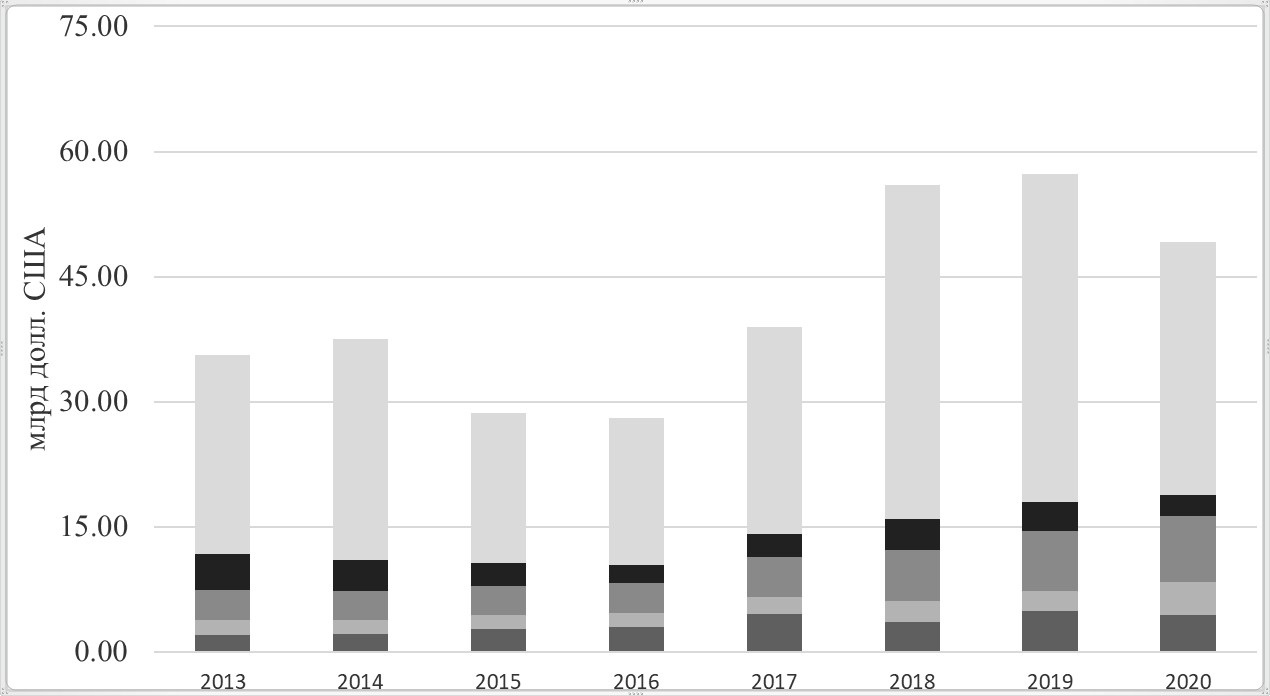

В период 2013–2020 гг. объемы поставок несырьевых товаров постепенно росли - с 11,73 млрд долл. США до 18,76 млрд долл. США (+ 59,93%) за счет увеличения экспорта продукции нижнего и среднего переделов (Рисунок 1). При этом «Валютный кризис» в России (2014—2015), связанный с ослаблением рубля, не оказал значительного стимулирующего влияния на общий экспорт товаров из России в Китай в силу резкого усиления продовольственной инфляции и снижения мировых цен на нефть. В этот период сырьевой и несырьевой энергетический экспорт снизился в среднем на 17,07% и 23,93% соответственно, при увеличении стоимостного объема поставок товаров верхнего передела (механического и электрического оборудования, легковых автомобилей, секретного экспорта и других).

Рисунок 1. Динамика экспорта российских товаров в Китай по группам и категориям в 2013–2020 гг., млрд долл. США

Источник: составлено автором на основе данных аналитического портала АО «Российский экспортный центр»

Структура китайского импорта значительно преобразилась на фоне масштабных ограничений и процессов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Наиболее остро ощутило негативное воздействие пандемии и, вслед за ним экономики стран-партнеров, имеющих тесные торговые связи с Китаем его промышленное производство, которое является «локомотивом» экономики КНР. В 2020 г. под влиянием этого фактора общий экспорт России в Китай, представленный преимущественно сырьевыми товарами (нефть, руды, каменный уголь), сократился с 57,32 млрд долл. США до 49,15 млрд долл. США, при увеличении стоимостного объема поставок продукции несырьевого неэнергетического экспорта на 12,57%. Влияние пандемии на промышленное производство страны сохранится в ближайшие годы.

В 2013 г. Китай занимал 5-е место среди стран-потребителей продукции ННЭ России. Начиная с 2016 г. и в последующие три года на фоне «поворота на Восток» страна была основным импортером несырьевых неэнергетических товаров. Однако в 2020 г. лидерство Китая было ослаблено в силу увеличения спроса со стороны Великобритании в металлах платиновой группы в 1-м полугодии 2020 г. и золота и серебра во 2-м полугодии 2020 г. под влиянием опасений инвесторов в связи с Brexit. И в аналогичном году китайский рынок занял 2-е место после Великобритании по стоимостному показателю импорта продукции российского ННЭ, который сложился в сумме 16,30 млрд долл. США.

Отметим, что несмотря на позитивную динамику внешней торговли России с Китаем, стратегическое партнерство и географическую близость двух стран, в 2019 г. доля российских товаров ННЭ на товарных рынках Китая составила менее 1,5% от совокупного объема. Основными поставщиками на китайском рынке традиционно являются Япония, США, Южная Корея, Бразилия, Япония и Германия, а также Гонконг. Последний принято рассматривать как своеобразное окно, через которое осуществляются транзитные перевозки между материковым Китаем и остальным миром.

Товарная структура китайского импорта несырьевых неэнергетических товаров из России в разрезе по категориям представлена преимущественно нижним переделом, удельный вес которого в 2020 г. превысил 45%, в стоимостном выражении достиг 7,89 млрд долл. США. В аналогичный период продукция среднего и верхнего переделов составила 4,06 млрд долл. США и 4,35 млрд долл. США соответственно. К основным товарам ННЭ России в Китай по кодам ТН ВЭД ЕАЭС относят следующие:

· Пиломатериалы, медь рафинированная и продукция агропромышленного комплекса низкой степени обработки, которые являются ключевыми товарами нижнего передела ННЭ;

· Сульфатная целлюлоза, растительные масла и полиэтилен, относящиеся к среднему переделу ННЭ;

· Верхний передел ННЭ включает в себя механическое оборудование и техника, компьютеры и секретный экспорт, удельный вес которых составил 57,24% в общем объеме данной категории.

В 2020 г. основными поставщиками несырьевых товаров на территорию Китая стали Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, на указанные регионы пришлось более 60% совокупного объема поставок ННЭ. В процессе исследования было определено, что в основе сложившегося разделения лежит не только региональная специализация, но такой фактор, как предпочтения бизнес-сообщества, представители которого стремятся размещать головные офисы в крупнейших городах России и осуществлять свою экспортную деятельность через них. По этой причине г. Москва является лидером среди субъектов федерации по стоимостному объему экспорта не только несырьевых неэнергетических товаров, но и сырьевого и несырьевого энергетического. В 2020 г. удельный вес г. Москвы в совокупном объеме НЭЭ в Китай составил 13,93%, в стоимостном выражении — 2,27 млрд долл. США.

На сегодняшний день помимо г. Москвы выделяют пять субъектов России, которые в наибольшей степени вовлечены в торговое сотрудничество с Китаем по направлению ННЭ. К ним относят Свердловскую и Иркутскую области, Приморский и Красноярский края, Республика Башкортостан. Отметим, что доля каждого указанного субъекта в общем объеме ННЭ России превышает 4,5%.

В эпоху цифровизации на фоне трансформации экономической модели развития Китая перед Россией открываются новые возможности для наращивания несырьевого экспорта, а также диверсификация товарной структуры. Что может стать импульсом для участия в экспортной деятельности российских регионов и вовлечения в нее микро-, малых и средних предприятий.

Основные страны-конкуренты России на китайском рынке – Бразилия, США, Южная Корея и Германия. Принимая во внимание традиционную международную специализацию России и уровень распространения электронной торговли в Китае, движущей силой развития российского несырьевого экспорта могут стать товары агропромышленного комплекса, продукция из металлов и химической промышленности. Которым, согласно прогнозам экспертов, характерен высокий внутренний спрос на территории Китая и потенциал роста.

Однако перед Россией и бизнес-сообществом стоит необходимость решить такие проблемы, как транспортные и ресурсные ограничения, отсутствие законодательства в сфере трансграничной электронной коммерции и низкий уровень узнаваемости отечественных брендов за рубежом.

Необходимо постоянно помнить, что на современном этапе развития Китая все большее значение приобретает его внутреннее потребление. Китайский потребительский рынок растет быстрее, чем во многих развитых странах. В силу чего производственные мощности меняют свою ориентацию с экспорта на мировой рынок на удовлетворение внутреннего спроса. И перед Россией как страной с высоким потенциалом в таких сферах, как металлопродукция, продовольственные и химические товары открываются возможности для наращивания и диверсификации экспорта несырьевых товаров в Китай.

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков