Виртуальный Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) летом 2021 г., равно как и другие мероприятия под ее эгидой, демонстрируют векторы перемен.

Дмитрий Шелест, зам. директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ – о роли Российской Федерации в АТЭС и будущих перспективах.

apec.org

apec.org Государства, входящие в Тихоокеанский бассейн, имеют различное экономическое и политическое устройство, далеко не равный вклад в мировой валовый продукт, а также различные по своей сложности отношения с другими игроками на международной арене. Тем не менее, страны-участники АТЭС объединяет общая обеспокоенность перед будущим, которое сегодня меняется почти мгновенно с исторической точки зрения. Возможность ожидания, когда та или иная проблема разрешается сама собой, или кто-либо неожиданно справится с ней в современных условиях, становится весьма порочной, если не самоубийственной стратегией. Причем пандемия COVID-19 лишь усугубляет проявление «новой реальности», но отнюдь не является ни ее началом, ни ее концом.

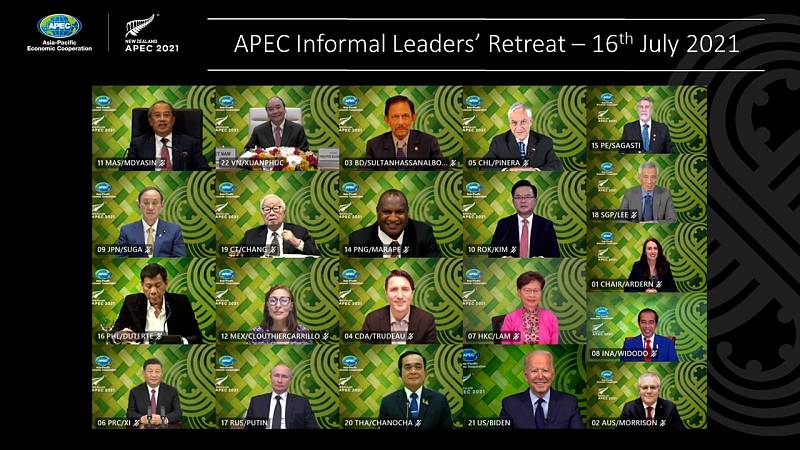

Согласно планам АТЭС, в 2021 году было запланировано несколько площадок, на которых с июля по ноябрь должны обсуждаться вопросы продуктовой безопасности, участие женщин в экономике, проблемы малого и среднего бизнеса, фундаментальные экономические вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), состояние глобальной финансовой системы применительно к региону и многое другое в указанных направлениях. В то же время привычная встреча лидеров тихоокеанской организации была инициирована в июле в срочном порядке премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардари. Очевидно, что идея виртуального саммита, запущенная председательствующей страной, была согласована с основными игроками: Китаем, Россией, США и Японией. Однако это не уменьшило интригу и сообщило дополнительный интерес всем предстоящим начинаниям в рамках АТЭС-2021.

Специфика и прошедшего виртуального саммита и других мероприятий заключается в том, что объединение тихоокеанских экономик по своему политическому смыслу – достаточно нейтральная площадка. В свою очередь смещение объема производств и денежного оборота в Тихоокеанский ареал придает определенный политический вес организации АТЭС, что позволяет брать на себя функции «региональной ООН» для решения задач на уровне этого мега-региона.

Поэтому, когда в качестве главного тезиса выносился призыв объединиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, речь шла и о поиске определенной новой конфигурации устройства и взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, второй посыл Саммита АТЭС-2021 – «восстановление мировой экономики» звучал более интригующе, чем это может показаться человеку, мало интересующемуся экономическими проблемами. И главная загадка, которую необходимо было разгадать представителям тихоокеанских государств, заключалась в следующем: каким образом это сделать и с помощью каких инструментов?

В определенной степени мир еще пользуется социально-экономическими механизмами, работавшими, причем довольно неплохо, в течение XX века. Однако ныне действующая модель глобального капитализма с каждым годом все очевиднее дает сбои. Даже такой апологет капиталистических отношений, известный английский экономист Пол Коллиер, вынужден признать, что «современный капитализм способен обеспечить всем нам беспрецедентный уровень благосостояния, но он морально несостоятелен и впереди его ждут трагические потрясения». В свою очередь заявление представителя академической науки и задачи хоть сколько-нибудь ответственных политиков сильно разнятся. Каждый государственный лидер, естественно, будет стремиться не допустить любые «трагические потрясения», чего бы это ни стоило.

Пожалуй, именно в таком контексте следует воспринимать встречу руководителей стран-членов АТЭС. Пандемия COVID-19 стала тем фактором, который усугубил политическую неопределенность, подчеркнул масштабную волатильность мировой экономики и поставил под угрозу реализацию целей устойчивого развития. Не менее очевидным образом новая коронавирусная инфекция показала, что решения даже наиболее значимых мировых игроков, останутся благими пожеланиями, если не будет учитываться глобальная повестка или диалог с другими субъектами международных отношений.

Прежде всего, первые лица государств-участников АТЭС заговорили о долгосрочных целях, которые они отметили в своем заявлении. Горизонт планирования в соответствии с тихоокеанской стратегией Putrajaya Vision, озвученной еще на мероприятиях АТЭС в 2020 г., определен к 2040 году. Концептуально речь идет о таких общих понятиях как усиление социально-экономической составляющей, достижение баланса между ними, безопасности, устойчивости и инклюзивного роста. Естественно, речь шла и о необходимости развития инновационной экономики и ее цифровизации, перезапуска мировой торговли и инвестиционной активности.

Естественно, участники декларировали готовность действовать в этих сферах с позиций своих интересов. Так, Президент России Владимир Путин выразил озабоченность препятствиям распространению вакцины Sputnic-V, сообщив о готовности производить до 800 млн штук препарата в год в кооперации с заинтересованными странами. Глобальность подобного предложения очевидна. Отсутствие вакцинации лишь усиливает экономический разрыв между богатыми и бедными странами, а также снижает инвестиционную привлекательность в тех регионах (как правило, менее процветающих), где в наибольшей степени свирепствует коронавирусная инфекция.

В этом же направлении действует и Председатель КНР Си Цзиньпин, который заявил о готовности Китая направить в течение трех лет 3 млрд долларов США развивающимся странам, пострадавшим от коронавируса, а также о передаче китайской вакцины в наиболее уязвимые в результате пандемии бедные государства.

Японский премьер Есихидэ Суга описал возможные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого COVID-19, на примере организации Олимпийских игр в Токио. По мнению главы кабинета министров, японский опыт вполне тиражируется и в больших масштабах.

Заявление президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена носило общий характер, но предполагало достаточно интересную концепцию инвестирования в глобальное здравоохранение, что при достаточной разработанности и согласованности крупных международных игроков позволяет говорить о новом подходе к народосбережению. Правда, американский президент не удержался от «укола» в адрес Пекина, упомянув о необходимости свободного судоходства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, закрытый формат июльского саммита говорит о многом. Названная с легкой руки французского канала France24 «вирусным саммитом», встреча в верхах обозначила существование новой реальности. Прежде всего, это ожидание следующей волны COVID-19, которая, по утверждению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гибрейесуса, «накроет» человечество в ближайшее время. В этих условиях можно утверждать, что положено начало новой политической реальности. И если многие согласны в необходимости перемен, то, как раз перемены в экономике, затрагивающие народы, города и страны – вещь достаточно серьезная и местами непредсказуемая. И в этом отношении виртуальный саммит на фоне других мероприятий в рамках АТЭС становится шагом по переориентации будущего.

Первое – это осознание того, что человеческая цивилизация в ближайшее десятилетие вряд ли достигнет утопии или хотя бы состояния устойчивого благополучия. Описанные проблемы действуют комплексно и повсеместно, что предполагает затрату значительного числа ресурсов только на устранение накопившихся противоречий.

Второе – современный мир уже сформировался как глобальная система. Следовательно, дальнейший прогресс необходимо рассматривать в качестве капитального ремонта системы, необходимость которого пандемия COVID-19 лишь подчеркнула. Другой путь, то есть регионализация экономик, предполагает гораздо более длительный период нового мирового переустройства.

И, наконец, третье. Идеологические модели, которые определяли стратегию государственной власти и мировоззрение поколений, в настоящее время «не работают» как в силу изложенных причин, так и в силу усложнения всех структур глобального человечества.

Таким образом, лидеры, обсуждая детали новой конфигурации, прежде всего фокусируются на том, чтобы нивелировать различные экономические противоречия. Это и разрыв в доходах населения, и диспропорции региональных экономик. А сам «вирусный саммит» стал одним из тех мероприятий, где главы ведущих государств попытались «нащупать» первоочередные шаги для построения будущего в третьем десятилетии XXI века.

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков