Государственная венчурная компания «Якутия» зарабатывает на стартапах, которые сама ставит на ноги, применяя при этом редкий для России финансовый инструментарий.

Гранты нужны, но не всегда эффективны, социальная ответственность учит подходить к инвестированию комплексно, Якутия выиграет, даже если взращенный здесь стартап покинет ее пределы. Об этом, и о том, что государственный венчурный фонд может и должен быть и инновативным, и успешным в интервью EastRussia рассказал генеральный директор АО «Венчурная компания «Якутия» Василий Ефимов.

Венчурная компания Якутия

Венчурная компания Якутия

- Василий Васильевич, события последних дней, а именно антироссийские санкции ряда стран на военную спецоперацию на Украине, затронули все без исключения сферы нашей жизни. Как отражается происходящее на «Венчурной компании «Якутия», на её проектах, на стартапах?

- Конечно же, мы не можем и не остаемся в стороне от происходящего. Мы – инвесторы, и благополучие людей, которые стоят за проектами, в которые мы вкладываем, для нас является одним из безусловных приоритетов. Это касается и компаний «Первого фонда» - он них я расскажу подробнее чуть позже, и IT-стартапов, на которых мы фокусируемся сегодня. IT-отрасль оказалась среди сфер экономики, которые особенно чувствительны к антироссийским санкциям. Поэтому мы находимся в постоянном контакте с представителями компаний, знаем, что их сейчас тревожит, какая помощь нужна, насколько они зависимы или наоборот независимы от импортного программного обеспечения.

Правительство Республики комплексно подходит к стабилизации экономики региона, и, конечно же, приняты решения о поддержке IT-отрасли. В частности запланирована докапитализация «Венчурной компании «Якутия» на 300 млн. рублей, с тем, чтобы мы, как институт развития, помогли в трудную минуту предприятиям, которые занимаются деятельностью в области информационных и цифровых разработок. Однако докапитализация – это процесс, требующий времени, поэтому мы решили действовать на опережение и уже сейчас – начиная с 4 апреля – начнем финансово помогать стартапам и IT-компаниям. На это мы выделяем 150 млн. собственных средств. Мы примерно рассчитали, что каждый получатель поддержки может получить по пять миллионов рублей.

- Какие именно компании получат эти деньги, и на что можно будет их потратить?

- Мы выделяем следущие основных условия для получателей поддержки: это должны быть компании, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия), это организации, аккредитованные Минцифры РФ (а получить такую аккредитацию можно всего за сутки, поэтому наши стартапы этим уже занялись), кроме того получить финансовую помощь смогут резиденты IT-парка «Якутия». Компания-получатель должна иметь не менее пяти рабочих мест, а также быть активной на протяжении как минимум последних шести месяцев.

Целевым расходованием средств будут считаться траты, направленные на сохранение рабочих мест – это зарплата, это обязательные платежи в фонды страхования. Сейчас главное – сохранить компании, дать им возможность продолжать развитие своих продуктов, потому что IT-сфера – это стратегическая отрасль.

- На каких условиях выдаются деньги – это безвозмездная раздача средств, это займ?

- Мы выделяем средства по опционной схеме. Это не займ, не кредит, и не безвозмездная раздача. Мы даем деньги в обмен на право купить 5%-ную долю в компании за 500 рублей в течении трех лет. То есть если дело пойдет, стартап «выстрелит» - эта помощь окажется нашей удачной инвестицией. Если интересен механизм опциона, я могу подробнее на этом остановиться.

- Да, безусловно. Мы вернемся к опциону, но теперь хотелось бы прояснить с чем связан ваш такой пристальный интерес к IT-отрасли, что такое «Венчурная компания «Якутия», с кем она работает, каким финансовым инструментарием пользуется?

- На старте деятельности «Венчурной компании «Якутия» основным финансовым инструментом был обычный займ. Это по сути не венчурный инструмент, потому что венчурные инвестиции – это про доли, про рост стоимости этой доли, и «выход» - это не погашение займа, а выход из доли с прибылью. Те средства, которые были размещены в период с 2013 по 2018 годы, предоставлялись в виде займов, и венчурная компания в то время была скорее фондом развития местного производства и сервисов для местного рынка. Эти вложения получили название «Первый фонд» - первыми получателями этих инвестиций стали резиденты ТОР «Якутия», на тот момент ТОР «Кангалассы». Можно сказать, что мы были таким специфическим финансовым институтом, который давал займы тем, кому отказывали банки.

В 2019 году мы пересмотрели нашу концепцию и разработали четыре стратегических направления. Одно из них – это продолжение работы с «Первым фондом» – мероприятия по возвращению тех инвестиций, которые мы выдавали в виде займов - порядка 592 млн рублей. Причем задача не просто вернуть, а вернуть больше, чем вложили. Это не всегда само собой разумеющийся процесс - у нас есть «живые» проекты, которые успешно работают и обслуживают займ, а есть ситуации, когда мы подключаем юристов и действуем в правовом поле. Рассчитываем к 2027 году эту работу завершить. Одновременно мы решили отказаться от выдачи займов и сейчас работаем с опционами.

Второе наше ключевое направление – это партнёрские акселерационные программы. Вместе с ГАУ «Технопарк «Якутия» мы создали Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), который работает на модели эндаумент-фонда. То есть мы инвестируем в активы с низким риском, и заработанные деньги инвестируем уже в стартапы и развитие инновационной экосистемы.

Как раз на базе этого фонда работает наш акселератор «Б8» - это трехмесячная акселерационная программа для стартапов. У нас уже было шесть потоков, сейчас набираем седьмой. Наш фокус – это IT проекты в предпосевной стадии – в самой ранней стадии стартапа. Почему мы решили работать именно с такими проектами? Потому что сейчас на и Дальнем Востоке в целом, и в Якутии в частности, отсутствует капитал, который бы работал с бизнесом именно на этом этапе. Нет и сильного сообщества бизнес-ангелов, хотя точечные инвестиции присутствуют.

Как государственный фонд мы заняли эту нишу, потому что мы понимаем, что именно здесь мы нужны. Мы уже убедились, что на Дальнем Востоке и в Якутии есть, безусловно, талантливые стартапы с потенциалом стать «единорогами», но им необходимы инвестиции, чтобы иметь возможность опробовать свои гипотезы и протестировать идеи, начать продажи. Вплоть до того, что если они провалятся, дать им еще один шанс.

Третье направление – это совместные фонды. Сейчас мы работаем исключительно со своими средствами – теми, что нам выделило государство и теми, которые мы сами заработали. Но венчурные фонды, как правило, работают по-другому. Они аккумулируют средства некоторого количества партнёров. Таким образом, достигается в первую очередь разделение рисков и разделение экспертизы. То есть в таком фонде есть управляющий товарищ и вкладчики. Управляющий товарищ вкладывается сам, разрабатывает концепцию и стратегию инвестирования, и привлекает вкладчиков-партнеров. Так вот мы готовы быть и такими вкладчиками тоже, чтобы, как я уже сказал – распределять риски. Есть тут правда нюанс – посевная стадия внушает многим опасения. Государственные фонды предпочитают инвестировать в бизнес на стадии «раунда А», когда компания уже работает, у нее есть выручка и надо «только» масштабироваться. Это тоже очень востребовано, но мне кажется, что роль государства должна быть больше как раз здесь - на предпосевной и посевной стадиях, когда частные инвесторы еще не готовы вкладываться. Такие инвестиции будут востребованы всегда.

Мы готовы создать такой совместный фонд на этапе первого закрытия в 300 млн рублей – 150 миллионов наши, еще 150 млн – управляющий партнер. В идеале это должен быть частный инвестор, но пока мы видим, что большого интереса к посевным инвестициям нет. Тем не менее, мы уверены, что рано или поздно этот интерес появится – всему своё время.

Иллюстрация: Венчурная компания «Якутия»

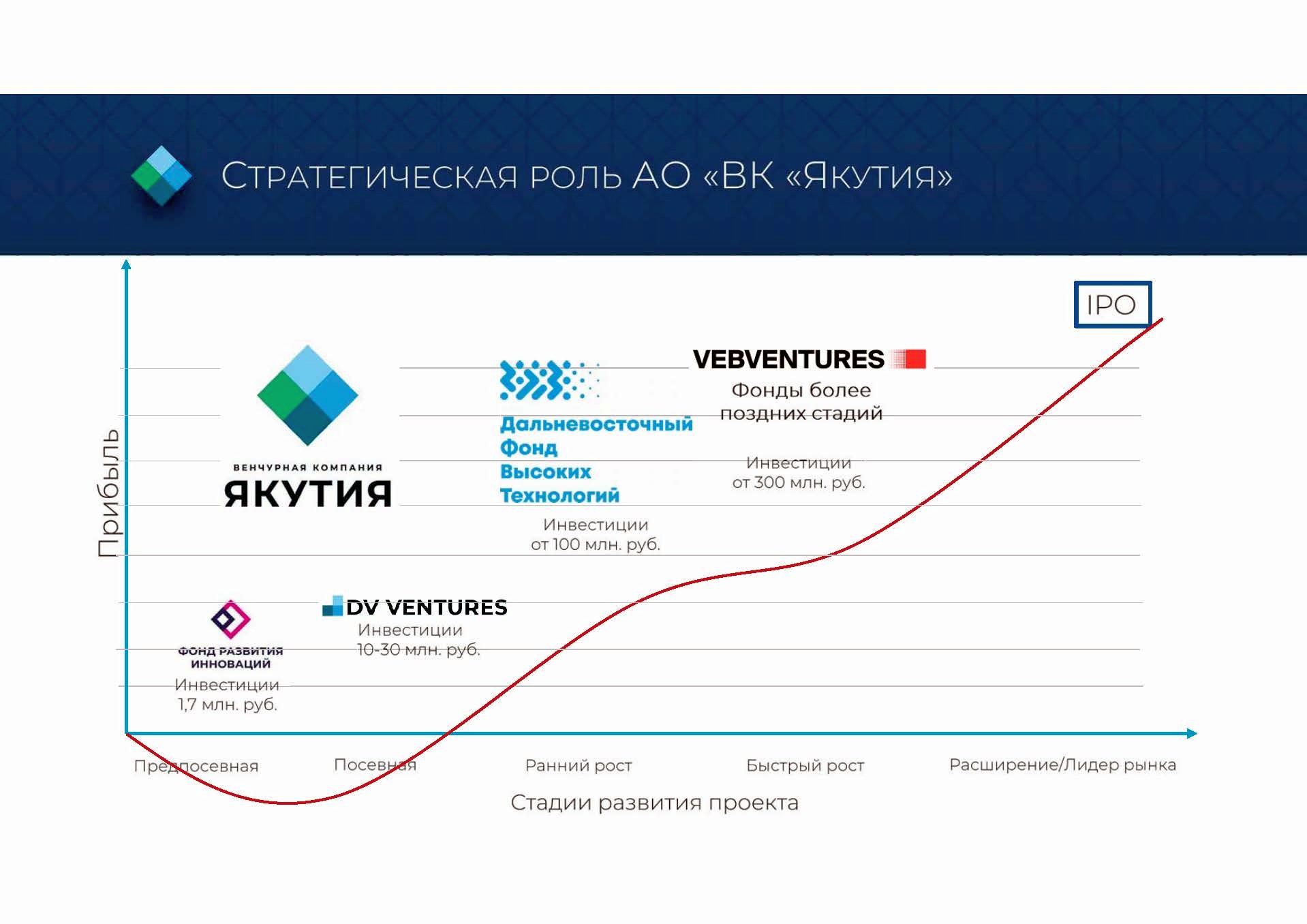

На иллюстрации хорошо видно, на что мы нацелены. Крайний слева отрезок - это так называемая «долина смерти» - время, когда стартапы на предпосевной и посевной стадиях терпят убытки, когда вероятность провала весьма высока. Мы как раз сфокусированы на этой стадии проекта. Далее за дело берутся другие инвесторы «Дальневосточный фонд высоких технологий» инвестирует от 100 млн рублей, и так далее. У нас есть четкое понимание, что если не работать с предпосевом и посевом, то не будет уже других стадий – раннего роста, быстрого старта. Именно поэтому наша миссия – это посев и предпосев.

Совместная работа, коллаборация – это вообще очень характерная особенность Дальнего Востока. И уже упомянутый Фонд инноваций – наш совместный проект с «Технопарком «Якутия» - хороший тому пример. Именно сотрудничество приносит часто интересные результаты, в то время как если вращаться только внутри своей собственной экосистемы, можно не увидеть новую перспективу и возможности.

Ещё один пример – наша работа с СВФУ. В результате сотрудничества появляются проекты, программы, которые интересны и университету, и полезны нам. Мы напрямую заинтересованы в успешности студентов Северо-Восточного университета, потому что это наши потенциальные заявители в акселератор! Чем лучше они поработают на стадии университета, в местном бизнес-инкубаторе «Орех», в который мы тоже готовы вкладывать наш ресурс, чтобы потом через пять лет этот выпускник университета основал свой стартап, и он был бы более качественным, более подготовленным. Поэтому мы, можно сказать, обречены на сотрудничество и всегда к нему готовы.

Четвертое направление имеет для нас среднесрочную перспективу, и ведет оно нас к тому, чтобы нам самим стать управляющим товарищем в новых венчурных фондах. Когда мы утверждали нашу Стратегию, то ориентировались на достижение этой цели в 2024 году. Этот срок, скорее всего, будет пересмотрен, но в целом, хочу сказать, что Стратегия для нас это не просто документ «для галочки». Всё, что в ней прописано, и пусть это иногда очень амбициозные, труднодостижимые цели – мы стараемся выполнять. Вот, например, контрольные показатели эффективности (КПЭ) в части создания посевного фонда – мы не смогли их достичь в 2021 году, к сожалению, и мы об этом честно говорим акционеру. Надо отметить, что мы не ставим себе легкодостижимые КПЭ, чтобы потом было проще отчитываться. И даже когда мы ставили себе задачу создать посевной фонд, мы понимали, что будет крайне сложно найти управляющего товарища, но всё равно такую задачу себе поставили.

Кстати если кто-то кроме нас на Дальнем Востоке тоже вынашивает планы по созданию, участию в посевном фонде – мы предлагаем объединиться как вкладчикам и вместе искать управляющего товарища.

- Вы уже упомянули, что отказались от выдачи займов в пользу опционов. Как это работает на практике?

- Да, мы посмотрели, что займ на предпосевной стадии не самый лучший инструмент, особенно для технологических стартапов, потому что здесь не всегда ясна бизнес-модель, нет уверенности в том, что рынок воспримет твой продукт так, как это было запланировано. Нагружать такой стартап займом, который надо возвращать с процентами, нам показалось нелогичным.

Конечно, есть ещё гранты, они доступны, есть множество фондов, которые их выдают. Но у нас, как у инвестора, есть мотивация к росту, к развитию стартапов, в которые мы вкладываемся, в то время как грант – это история про то, чтобы его освоить и потом отчитаться, на что он был потрачен. Что происходит после гранта – это уже другая история. Грант – это хороший инструмент, но в разумных пределах. Не должно быть такого, что стартапы получают гранты и это и есть их бизнес-модель.

Мы не выдаём гранты, и не входим сразу в долю. Мы не делаем этого потому, что вероятность провала у любого стартапа на предпосевной стадии очень высока – это законы рынка. Инвестор, который сразу входит в долю на этом этапе, резко повышает свои риски, особенно если у него в портфеле сотни таких компаний. Но интерес свой к вхождению в долю мы сохраняем и используем для этого используем известный финансовый инструмент - опцион. Но мы его несколько видоизменили. Применительно к нашей ситуации это выглядит так: мы заключаем договор с основным основателем стартапа, у которого 50 и/или более процентов доли в компании, платим ему вознаграждение – 1 650 000 рублей, удерживаем НДФЛ и переводим на счет юридического лица. Это вознаграждение даёт нам право купить 5% компании за 500 рублей в течении трех лет. Такой опцион позволяет нам мониторить стартап и к третьему году, когда уже его жизнеспособность или его провал очевидны, принять решение, как поступить. Мы можем стать учредителями, мы можем продать этот опцион – и в этом преимущество опциона, именно как финансового инструмента. Мы можем продать его, не входя в долю третьему инвестору, или тому же сооснователю стартапа, например.

В результате мы получаем средства, которые снова можем вкладывать в другие стартапы. Мы всегда говорим участникам наших акселераторов: «Ваш успех и выкуп опциона, может быть реинвестирован в потенциальный успех таких же начинающих предпринимателей, которыми были когда-то вы сами». Получается, что Фонд развития инноваций - это механизм, для реализации этой миссии. И у нас уже был первый выход по этой модели – проект JobJob – сервис разовых бытовых услуг. Это мобильное приложение, которое позволяет заказчику найти исполнителя для выполнения поручений по хозяйству, оказания услуг по ремонту или настройке бытовой, цифровой техники, репетиторству итд. Сейчас основатели работают в группе InDriver у них все успешно. Так вот деньги, которые мы получили с этого первого выхода, мы уже реинвестировали в другие стартапы.

- И какие стартапы сейчас, что называется, «идут в гору»?

- Обычно все происходит так – два раза в год мы набираем потоки для нашего акселератора В8. Мы набираем до 12-ти стартапов в поток и где-то месяц за ними наблюдаем. Когда мы видим уже какие-то результаты, мы созываем нашу комиссию по проектам и принимаем решение – будем мы инвестировать, либо нет. Мы позволяем стартапам завершить акселерационную программу без инвестиций, но концентрируемся уже на тех, кого мы профинансировали.

- Вмешивается или участвует ли каким-либо образом «Венчурная компания «Якутия» в деятельность стартапов после выплаты вознаграждения?

- У нас во время акселератора работают менторы и работают трекеры. Они сопровождают проект в течении трех месяцев, следят за своевременным прохождением контрольных точек, анализируют, если что-то пошло не так. После акселератора у нас ведется ежеквартальный мониторинг, когда мы смотрим за прогрессом наших подопечных, есть ли выручка, сколько людей работает, привлекли ли они дополнительное финансирование, сколько денег потратили. Технопарк «Якутия» делает свои предложения, мы, конечно же, консультируем их по всем вопросам, которые у них возникают, делимся контактами, помогаем попасть в другие акселерационные программы. Но в деятельность стартапов мы не вмешиваемся. Они отчитываются перед нами по целевому расходованию средств, но непосредственного участия в их финансово-хозяйственной деятельности мы не принимаем.

Мы можем влиять лишь в том случае, когда происходят изменения в составе учредителей. Мы заинтересованы в том, чтобы тот человек, с которым мы заключили договор, имел существенную долю в стартапе. Иначе, если он, скажем, выйдет из проекта, у нас окажется опцион ни с кем. И даже когда мы акцептуем опцион и становимся соучредителями, наша доля в 5% не так велика, чтобы оказывать влияние на ведение бизнеса.

- Я правильно вас понял, что вы сейчас работаете только с IT-проектами и производственниками больше не занимаетесь?

- Да, у нас фокус на IT-стартапы. Причин тому несколько, прежде всего географические и климатические особенности Якутии, сложная логистика. Производство любой физической продукции сразу столкнется с тем, что куда-то её вывезти будет непросто и дорого. В такой ситуации несомненным преимуществом IT-продукции становится создание нематериальных активов, которые могут сравнительно легко масштабироваться. Это, конечно, высоко конкурентный рынок – получается, что стартапы из Якутии сразу конкурируют со всеми стартапами мира, с той же Кремниевой долиной, но зато экспорт интеллектуальной продукции и сервисов не имеет барьеров.

- Но ведь IT-индустрия не имеет географической привязки. Зачем стартапу сидеть в Якутии, где холодно, когда парни с ноутбуком могут находиться в сколь угодно комфортных для себя условиях? Не боитесь утечки мозгов? Ваша компания – это всё еще «про Якутию» вообще?

- С точки зрения географии мы уже работаем со всем Дальним Востоком и рассматриваем возможность расширения на территорию всей России. Это нормально и это правильно. Экосистемы не должны находиться в изоляции. Из общения стартапов якутских и их коллег из других регионов может появиться синергия, новые совместные проекты, от которых все выиграют.

- А Республика Саха (Якутия) от этого выиграет?

- Конечно выиграет! Если у нас есть доли в стартапах, и если они растут, то Якутия, конечно же, будет выигрывать! И у нас нет цели, всех держать здесь. Мы понимаем, что чем больше они видят мир, чем больше они общаются, участвуют в новых проектах, тем больше вероятность, что они сменят локацию, но одновременно эта их активность помогает стартапам расти. Но да, мы создаем здесь такие условия, что они сами хотели здесь остаться, по собственному желанию и им было здесь комфортно жить, работать и развиваться.

И я уверен, что такой предприниматель, такой стартап, получивший возможность начать свое развитие в Якутии, обязательно сделает вклад в развитие региона. Не обязательно деньгами, они могут выступать как менторы, они даже могут просто подсказать, с кем пообщаться по конкретному вопросу. Поэтому при том, что фокус у нас, конечно же, на республике, мы понимаем, что надо и другие регионы привлекать, и наших ребят туда продвигать. Ведь мы хотим, чтобы они в итоге строили глобальные компании, а для этого надо ездить, общаться.

У нас есть очень показательная в этом смысле история со стартапом Aiger. Его основатель – Роман Бабеев - из Владивостока, начинал там, потом узнал про наш акселератор, приехал к нам – жил в Якутске три месяца с семьей, все у него хорошо получилось, сейчас он в Иннополисе в Татарстане. Он наш выпускник и его успех – показатель нашего успеха.

- Не слишком ли вы социально ориентированы для венчурного фонда? В чем вы видите приоритет - создавать «движение», или всё же зарабатывать деньги?

- Как государственный фонд, мы и про то, и про другое. Мы часто задаемся сами этим вопросом, но мы всегда помним, что мы – не частный фонд. Если бы у нас была цель только зарабатывать, у нас не было бы тех 43 проекторов, в которые мы вложились. И мы могли бы не использовать опционы. Мы инвестировали бы в два-три стартапа. Мы совсем по другому строили бы всю свою политику. Но государство дало нам под управление определенные средства, и мы должны их использовать ответственно.

Нельзя впадать и в другую крайность – спустить все деньги, не задумываясь о том, что они должны принести прибыль. Ведь мы поэтому и взяли модель эндаумент-фонда в нашем Фонде инноваций, потому что это модель evergreen-фонда – «вечнозеленого», бесконечного. Зарабатывая, мы передаем деньги будущим поколениям. Мы могли бы не идти по этой модели – получили деньги, раздали их и всё, но мы так не хотим. Мы хотим действовать максимально эффективно, в том числе и потому, чтобы доказать рынку – государственные венчурные фонды могут быть эффективными, чтобы показать, что государство заинтересовано в развитии инновационных экосистем, в создании стартапов, и что при этом оно использует правильные инструменты, и что частный капитал тоже может с нами работать.

Да, мы вынуждены постоянно искать баланс между государственным интересом и стремлением заработать. Мы не можем рассматривать стартап только с точки зрения извлечения прибыли. Это с одной стороны накладывает ограничения, но с другой позволяет нам воплощать социальный аспект нашей миссии. Как, например, в нынешних условиях, когда мы можем наоборот усилить финансовую поддержку, а не ограничивать, в отличие от частных фондов.

К тому же, как государственный фонд, мы отличаемся стабильностью. Мы строим планы, есть четкое видение по достижению наших целей. К 2032 году мы хотим, чтобы у нас были компании «единороги» - либо у них будет общая капитализация долларов рублей, либо это будет одна компания «единорог». Это вполне достижимо. У нас есть 10 лет, чтобы наши инвестиции предпосевного и посевного этапа «выстрелили». Я не устаю повторять, что наша сверхзадача, именно как государственного венчурного фонда, это повышение благосостояния жителей Якутии, всего Дальнего Востока, а это значит, что и всей России.

- На пути решения такой сверхзадачи, есть наверняка и «сверхтрудности»? Что досаждает больше всего? Какую бы свою проблему вы решили, будь у вас «кольцо всевластия»?

- Трудностей, конечно много, но непреодолимых нет! А вот будь у меня кольцо всевластия… лет 5-7 назад я, может быть, и занялся мечтанием, но теперь я вижу, что многие мои мечты становятся целями. Достижимыми целями. А это значит, что надо просто работать.

беседовал Алексей Збарский

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков