Республика Саха (Якутия) встречает столетие лидером инноваций на Дальнем Востоке

Глава республики Айсен Николаев рассказал в интервью EastRussia о наработках, которые сделали Якутию передовым регионом ДФО.

пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)

пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)

– Айсен Сергеевич, пробрасывая мостик от Петербургского форума к ВЭФу: какие заделы на будущее Вы привезли из Северной столицы, какие может уже начали реализовывать?

– Многое из того, что началось в Санкт-Петербурге, получает свое развитие в нашей ежедневной работе. Деловая программа Петербургского форума была посвящена новым вызовам, с которыми столкнулась российская экономика, в том числе преодолению санкционного давления. Уже тогда было понятно, что фронт работы предстоит большой и сейчас спустя три месяца после форума происходит детализация планов, разработка и воплощение конкретных шагов.

Если говорить про конкретные проекты, старт которым был положен в Санкт-Петербурге, то, например, в рамках Арктической повестки мы подписали с ГК «Росатом» соглашение о намерениях в целях продвижения проектов атомной станции малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М». Реализация этого проекта обеспечит надёжное и качественное энергообеспечения в труднодоступных районах с децентрализованным энергоснабжением.

В продолжение арктической повестки ПМЭФ на ВЭФ планируется заключение меморандума о взаимопонимании с Минвостокразвития России по развитию Усть-Янского горно-промышленного кластера. Он подразумевает освоение месторождений Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения «Кючус», разработки оловорудных месторождений «Ручей Тирехтях» и «Депутатского». Совокупные балансовые запасы золота составляют порядка 200 тонн, олова – 343 тыс. тонн. Нарастающий объем энергопотребления невозможно обеспечить за счет локальных дизельных электростанций, работающих на завозном топливе, в связи с чем в поселке Усть-Куйга планируется строительство атомной станции малой мощности совместно с ГК «Росатом», мощности которого покроют не только спрос промышленных компаний, но и населения.

Общий объём инвестиций в основной капитал трех проектов составит 34,7 млрд рублей, планируется создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован в 2026-2030 гг., что позволит ежегодно добывать 10 тонн золота и 5 тысяч тонн олова.

Ещё одним важным направлением, начатым на полях ПМЭФ, стало обсуждение с Минцифры возможности строительства ВОЛС до труднодоступных населенных. Кроме того, мы планируем построить резервную ВОЛС на участке «Якутск – Артык», на которой часто наблюдаются аварийные ситуации. Продолжением этой работы на ВЭФ станет подписание соглашения с Минцифры России о совместной деятельности по расширению сети магистральных волоконно-оптических линий связи на территории арктической зоны республики.

– 100-летие со дня образования республика встречает внушительными успехами по всем «фронтам». В том числе по цифровизации. В самом большом по площади регионе страны подключение к интернету по тем или иным каналам связи имеют 99,85% жителей. Будете доводить до 100%? Что для этого нужно?

– Мы не можем считать нашу работу в этом направлении успешной, пока не обеспечим всё, абсолютно всё население республики надёжной связью. Да, сейчас доступ к сети Интернет имеется в 536 населенных пунктах, в которых проживает 99,85% населения, но это далеко не всегда быстрый интернет. К оптическим линиям связи подключены 373 населённых пункта, где проживает 91,9% населения республики.

Сотовой связью стандарта 4G охвачены 225 населенных пунктов, это 85,1% населения. Ещё в примерно с стольких же поселениях есть 3G связь. В арктической зоне республики позвонить по сотовому телефону можно в 89 населенных пунктах, в том числе во всех, где проживает больше 100 человек.

Как я уже сказал, в сотрудничестве с Минцифры России мы работаем над строительством магистральной ВОЛС, чтобы обеспечить всё население республики надёжной связью и возможностью подключения к интернету, в том числе и жителей 11 арктических районных центров республики.

– Уже сам по себе доступ в сеть – великое дело, что помимо простой информированности может получить житель Якутии в плане цифровых услуг?

– Думаю, уместно будет заметить, что республика занимает 9 место в рейтинге региональных руководителей цифровой трансформации. В нём учитывается выполнение показателей по «Цифровой зрелости региона», внедрению и качеству ответов на обращение граждан через «Платформу обратной связи», меры поддержки ИТ-отрасли и перевод массовых социально значимых услуг в электронный формат.

Сейчас 66% населения в республике имеет подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, а значит, они могут использовать все возможности Порталов Госуслуг. В численном выражении это значит, что жителям Якутии доступно в общей сложности 267 региональных услуг в электронном виде на Едином портале Госуслуг и на региональном портале Госуслуг E-yakutia.ru

Модульный дата-центр для хранения и обработки информации

Наиболее востребованные – это услуги в социальной сфере: оформление детских пособий, прочих выплат для поддержки семей, ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов тыла, ветеранов труда и так далее. Очень популярны образовательные услуги – запись в детский сад и школу, услуги охотникам, а также земельные и градостроительные услуги.

Республика занимает лидирующие позиции по переводу массовых социально значимых услуг, перевод в электронный формат полностью завершен по 79 услугам, ведется работа по 3 услугам, запланированным на 2022 г.

– На какие цифровые услуги может рассчитывать бизнес в Якутии? Во многих регионах есть некоторый перекос – «Госуслуги» для граждан постоянно пополняются, а вот бизнесменам всё приходится делать в «аналоговом» режиме.

– В количественном показателе услуг для бизнеса меньше, однако в республике большинство государственных услуг для юридических лиц переведены в электронную форму. Всего 9 услуг из 83 пока не переведены в электронный формат, но сделать это планируется до конца года.

Наиболее популярные услуги – это оформление различных лицензий: на такси, на продажу алкоголя, получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, аккредитация образовательной деятельности, медицинской и прочие.

Оцифровываются и услуги по присоединению объектов капитального строительства к сетям тепло-водоснабжения, газораспределения.

– Республику, её жителей и власти снова испытывают на прочность природные катаклизмы. Есть ли какие-то инновационные инструменты, позволяющие минимизировать последствия ударов стихии?

– Да, Якутия является одной из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь наших лесов – 256,1 млн га, это 83,4% территории республики. Поэтому создание инструментов, позволяющих минимизировать последствия ударов стихии, приобретает особую важность. И уже есть реально работающие примеры.

Резиденты «Парка высоких технологий – ИТ Парка г. Якутск» – ООО «Смарт юнит» разработали уникальную для России систему противодействия лесным пожарам «Сильван». Она объединяет и автоматизирует обработку всех данных о возгораниях, учитывает данные по картографии, направлению ветра, расстановке сил и средств, в автоматическом режиме определяет площадь и кромку пожара и т.д. В итоге она сокращает время и упрощает принятие решений. Система доказала свою эффективность, интерес к ней показывают и другие регионы.

Презентация системы противодействия лесным пожарам «Сильван»

С февраля 2022 года в республике проводятся экспериментальные авиационные работы по активному воздействию на атмосферные осадки. Есть и результат – удалось добиться увеличения атмосферных осадков в местах высокого класса пожароопасности.

С 2020 года на территории республики в паводкоопасный и пожароопасный сезон для оперативного поступления спутниковой информации задействован мобильный приемо-передающий комплекс Госкорпорации Роскосмос. Кроме того, ведется работа по интеграции камер наблюдения в единой системе для мониторинга пожаров и паводков.

– Якутия входит в ТОП-10 регионов страны по экспорту IT-услуг, опережая по этому показателю всех своих соседей по ДФО. Это уже потолок или ещё есть резервы?

– Сегодня Якутия – лидер Дальнего Востока по экспорту информационных услуг. С каждым годом республика старается улучшать свои показатели.

Ещё в 2018 году республика занимала первое место на Дальнем Востоке с 70% долей всего экспорта ИТ-услуг ДФО и входила в 20 лучших субъектов по всей России по этому показателю. В 2019 году мы увеличили свою долю на Дальнем Востоке до 82%, и нарастили объем до 28 млн долларов. Тогда мы вошли в число 15 лучших субъектов по всей России. А по итогам 2021 г. республика ТОП-9 по экспорту ИТ-услуг в стране, оставаясь безусловным лидером на Дальнем Востоке.

Для развития экономики в целом, нельзя не говорить об экспорте и расширении географических рынков наших продуктов. В случае Якутии этот вопрос особенно острый, с учетом наших логистических особенностей. И креативные индустрии здесь действительно имеют огромный потенциал, так как продукция креативных индустрий не нуждается в физическом экспорте.

– Инновации – это ведь не только про компьютеры и интернет. Какие реализованные или находящиеся в процессе реализации прорывные республиканские проекты Вы могли бы назвать?

- Мы связываем большие ожидания с креативными индустриями и сейчас работаем над созданием первого на Дальнем Востоке Креативного кластера в городе Якутске.

В скором времени многие смогут открыть для себя Якутию как креативный кластер международного уровня с богатым человеческим капиталом, сильнейшими научными разработками и инновационными производствами.

Следующий прорыв ожидается в биомедицинских технологиях. У наших ученых есть наработки в данной сфере. Дополнительный импульс развития отрасли даст запланированный Центр исследований и разработок в области биотехнологий в Якутске.

- Какие практические результаты ожидает республика от реализации креативного кластера?

– Мы рассчитываем, что он станет площадкой для создания системы креативных индустрий и их отправной точкой для их проникновения в традиционные отрасли экономики. Мы хотим собрать на одном пространстве представителей креативных индустрий, а также сервисы, которые обеспечивают комфортные условия для их деятельности. Благодаря запуску креативного кластера может быть создано 650 новых рабочих мест.

Креативные индустрии Якутии по праву вносят значимый вклад в развитие всей нашей экономики. Важно обозначить успехи, которые уже достигнуты в креативной сфере.

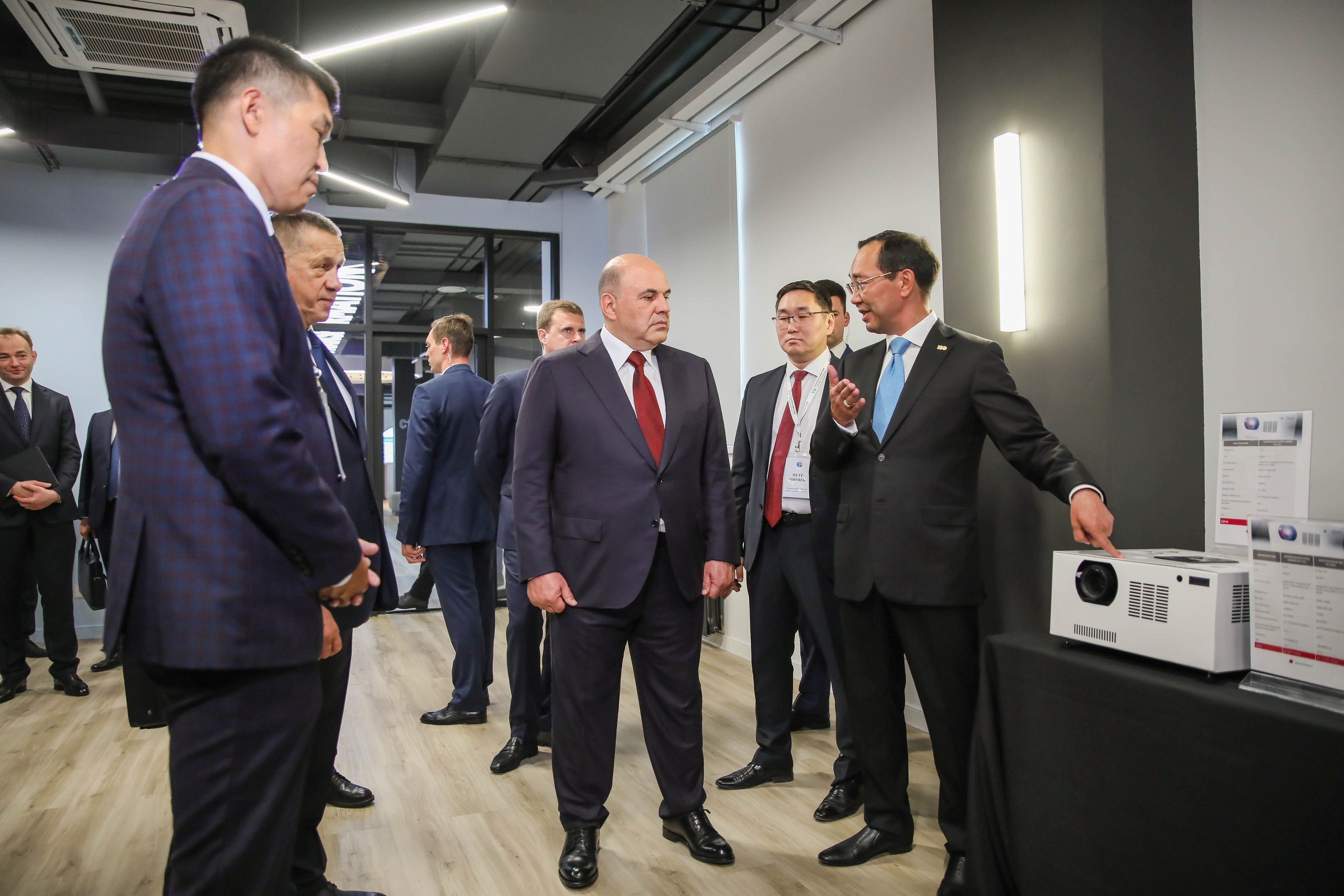

Глава Якутии Айсен Николаев представляет Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину разработку по развитию российского кинопроката - серверный проектор «Extra cinema»

Настоящим феноменом признается киноиндустрия республики. По итогам 2019 года Якутия является первым регионом России по объемам кинопроизводства, после Москвы и Санкт-Петербурга. В республике выпускается по 8–10 кинокартин в год, за 10 лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов. В последние годы фильмы якутских кинематографистов получают множество престижных наград на российском и международном уровне.

Так, фильм «Пугало» в прошлом году получил Гран-при кинофестиваля «Кинотавр». Фильм «Надо мною солнце не садится» получил в общей сложности 20 призов и номинаций, из них 4-российских, 16-международных. Сейчас в производстве находится более 30 якутских кинофильмов.

беседовал Алексей Збарский На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

На БАМе в Забайкалье появилась новая грузовая площадка

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Меню с ягелем и локальными деликатесами разработали участники гастрофестиваля в Забайкалье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Цех для обработки металлоконструкций появится в Приморье

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

Мир возможностей Чукотки откроют гости на выставке «Улица Дальнего Востока»

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

МЧС России: Семь человек спасены при пожаре в больнице Приморья

В зоне правительственного внимания

В зоне правительственного внимания

Киль подкачал

Киль подкачал

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Заработал закон, обязывающий банки приостанавливать подозрительные переводы

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 июля: угольная промышленность в моменте

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор сельского хозяйства ДФО — лето 2024

«На гребне!» гастрономических изысков

«На гребне!» гастрономических изысков