Мастер-план — зачем?

Мастер-план — это возможность властям, бизнесу и населению договориться о том куда движется город и в каком направлении он будет развиваться. Эта работа учитывает интересы предпринимателей и обычных жителей, которым важно, где будут учиться их дети, как будут работать и отдыхать они сами. А региональные и муниципальные органы власти, в свою очередь, даже в условиях ограниченных бюджетов с помощью мастер-планов могут расставить приоритеты в модернизации городской среды. Обычно первый этап предполагает создание инфраструктуры для экономического старта, и уже она затем влечет за собой системное удовлетворение социальных потребностей, которые касаются комфортной жизни.

Практическая работа по мастер-планам стартовала два года назад – в 2021 году удалось выделить первый пакет финансирования на эти цели, а к 2023 году дальневосточные города один за другим представляют собственные мастер-планы и защищают их как перед комиссией федерального правительства, так и перед президентом РФ. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила:

«Сегодня на площадке ВЭФ мы подводим итоги мастер-планирования 25 городов Дальнего Востока, и 13 из них отобрали для обсуждения на пленарном заседании, которое провел президент Владимир Путин. Работа идет очень быстро: Петропавловск-Камчатский защитил свой план на прошлом ВЭФ, по нему принят правительственный акт, и уже можно говорить о первых результатах. Подготовлены десятки инициатив и проектно-сметных документаций. Уже в конце 2023 года жители города увидят первые результаты — проекты благоустройства. Мне нравится, что этот процесс очень последовательный: от мечты к картинкам мастер-плана, а затем к физической реализации», — поделилась Эльвира Нургалиева.

Панельная дискуссия «

Презентация трех мастер-планов ДВ городов: Якутск, Чита и Южно-Сахалинск», скриншот трансляции, организованной Фондом Росконгресс

Сейчас в России изменяется градостроительное законодательство в части упрощения понятий и процедур, одновременно с этим начинается самый сложный этап работы — это практическая реализация мастер-планов и претворение проектов в жизнь. Как уточнила Эльвира Нургалиева, по мастер-плану нет ограничений в получении федерального финансирования — это стратегический региональный документ. Объем финансирования зависит только от того, как регион проведет презентацию, защитит свой мастер-план и обоснует его составляющие.

Главная проблема Якутска

В рамках дискуссии эксперты рассмотрели мастер-план столицы Республики Саха — Якутска, его представил первый заместитель мэра Георгий Гаврильев. По словам спикера, главная проблема, решение для которой разрабатывали при создании карты развития города — расселение аварийного и ветхого жилья.

фрагмент мастер-плана Якутска. изображение: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

«Якутск — один из самых быстрорастущих городов ДФО. За 10 лет прирост населения у нас составил 25 %, сейчас численность жителей — 368 тысяч человек, из них 154 тысячи заняты в экономике. Работая над мастер-планом, мы проводили социологический вопрос, и горожане одной из ключевых проблем Якутска назвали аварийное жилье. Это действительно так: город был основан в 1632 году, у него большая история, но и большой объем старого жилья. С 2012 года по программам переселения мы расселили всего 441 дом — осталось ликвидировать еще 1178 с 42 тысячами горожан. Очень большой объем: целые кварталы, построенные в XX веке, требуют сноса, расселения и строительства новых домов, социальной инфраструктуры», — обозначил Георгий Гаврильев опорный вектор мастер-плана Якутска.

Решить проблему администрация Якутска собирается с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). Для расселения микрорайонов Спортивного и Звездного используют специальные казначейские кредиты. Ранее по программе КРТ мэрия получила 3,7 млрд рублей на эти цели, а в текущем году дополнительно удалось добиться выделения еще 25 млрд рублей — их потратят на расселение так называемого «гетто Якутска» — микрорайона Спортивного, где самая высокая концентрация аварийного жилья.

фрагмент мастер-плана Якутска. изображение: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

«У нас есть инвесторы — операторы КРТ. В микрорайоне Спортивном это «Республиканское ипотечное агентство». Средства казначейского кредита направляются на создание инфраструктуры для новых жилмассивов. Инвестор в счет будущих продаж квартир окупает строительство жилья, а социальную инфраструктуру — школы и детские сады — заказываем мы как муниципалитет. Таким образом, в проекте участвует и региональный, и муниципальный, и федеральный бюджеты, а также частные средства», — объяснил первый вице-мэр Якутска.

Еще один важный вопрос, отраженный в мастер-плане города — привлечение и удержание молодежи. Для этого властям муниципалитета потребовалось проанализировать всю экономическую составляющую Якутска, чтобы определить приоритетные отрасли, требующие развития в соответствии с запросами молодого поколения.

«Средний возраст жителя Якутска — 36 лет. На уровне города мы начали с того, что создали систему обучения молодежи с формированием интереса к профессии. 2 года назад открыли «IT-куб» для школьников и студентов. Более 10 лет работает «IT-парк», где уже реализуются проекты цифровой индустрии. Есть «Квартал труда» — при поддержке Минвостокразвития в 2022 году мы его открыли. Площадка готова принять до 1000 резидентов. В целом же отмечу, что у молодежи сегодня запрос на общественные пространства, красивый облик города, хорошие дороги, рабочие места с хорошим доходом и комфортное жилье. Кроме этого, есть запрос на конкурентный уровень образования. Был проведен глубокий анализ структуры экономики города, и мы выявили те отрасли, на которые будем опираться для развития и дальнейшего привлечения молодежи. Основной акцент сделаем на креативную экономику. Также развиваем в Якутске региональный транспортный хаб и планируем вкладываться в развитие туристического потенциала», — рассказал Георгий Гаврильев.

фрагмент мастер-плана Якутска. изображение: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что не стоит забывать и о культурном феномене Якутии — развитии кинематографической индустрии с уникальным стилем и особым колоритом сюжетов. Первый вице-мэр Якутска отметил, что здесь город сотрудничает с федеральным центром.

«Сегодня у нас есть даже номинант на премию «Оскар» — фильм братьев Арбугаевых «Выход». Чтобы системно развивать киноиндустрию, мы обращались к президенту Владимиру Путину, и он поддержал строительство в Якутске круглогодичного павильона. В связи с тем, что у нас очень суровый климат с 9 месяцами зимы, павильон поможет нарастить выпуск фильмов и увеличить обороты по кинопроизводству в разы. А предпосылкой к такому творческому расцвету стала образовательная компетенция: в 90-х годах много талантливых ребят от нас ехали в Москву, чтобы учиться во ВГИКе, в Щепкинском училище. Сегодня это состоявшиеся бизнесмены 40-45 лет, которые работают над выпуском якутских фильмов. А результат вы все видите — этому феномену уже 30 лет», — резюмировал Гаврильев.

Чита идет за газом

Что касается мастер-плана Читы, он, по словам руководителя Корпорации развития Забайкальского края Антона Тутова, стал схемой перезагрузки экономического развития города. Она назревала давно, и этому способствовали прежде всего события, связанные с переформированием подразделений Минобороны.

«Долгое время, вплоть до конца 90-х — начала 2000-х, Чита была «белым пятном» из-за сворачивания штаба Сибирского военного округа. Регион был сильно военизирован, и в то же время славился рудной добычей. Мы долго не могли сформулировать, что такое Чита и как ее развивать. Мы столкнулись с проблемой миграции, в том числе с релокацией молодежи. И, когда разрабатывали мастер-план, мы искали ответы на три вопроса: где жить, куда ходить, где работать», — рассказал генеральный директор КРЗК Антон Тутов.

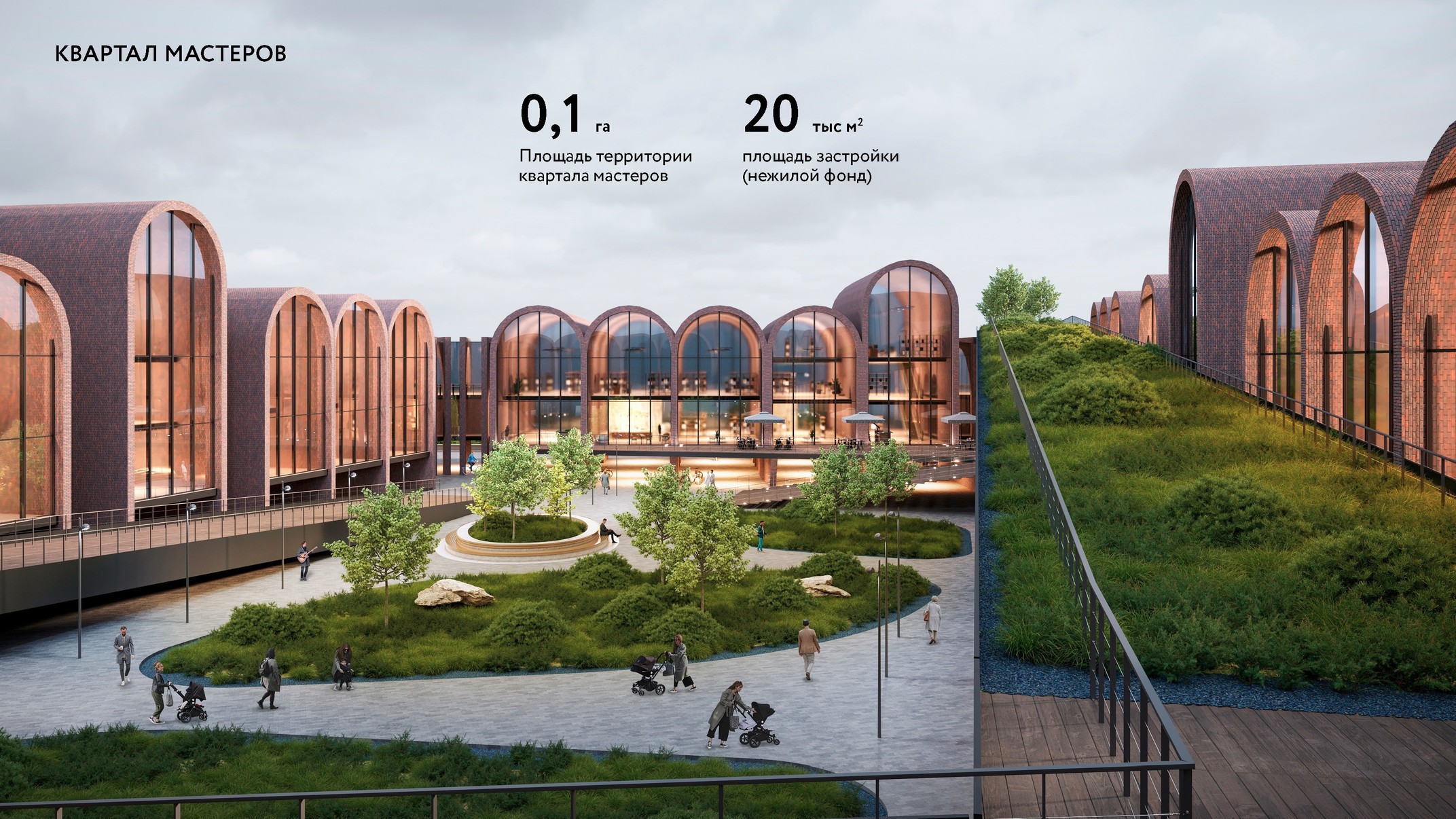

слайд презентации Корпорации развития Забайкальского края

Социологический опрос показал: 68 % жителей Читы некуда сходить после работы, чтобы развеяться, приятно провести время и отдохнуть. Многим не хватает секций для развития и дополнительного образования детей. В связи с этим требовалось полностью переосмыслить градостроительный подход, найти баланс между развитием экономики и социальной сферы. И благодаря мастер-плану власти Читы добились финансирования на строительство «Музея России» по «Дальневосточной концессии». По этой же схеме построят центр единоборств и центр стрельбы из лука. Общая стоимость объектов — 8 млрд рублей, при этом Забайкальский край должен будет вложить лишь 2 % от суммы: остальное покроют за счет федеральной субсидии. Соглашение о строительстве лукодрома на ВЭФ-2022 подписали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, а в поддержку появления центра единоборств высказались глава правительства РФ Михаил Мишустин и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Это уникальная для нас история, за 2-3 года мы ее реализуем», — подчеркнул Тутов.

Географическое положение Читы – на Транссибирской железнодорожной магистрали – делает ее потенциальным транспортным хабом материковой части ДФО. Огромный грузопоток, который идет по этой линии с запада России, обеспечит загрузкой логистические комплексы, в том числе в зоне приграничья, рядом с КНР и Монголией. А развитие транспортной инфраструктуры, в свою очередь, простимулирует выход промышленных производств на новый уровень. Ряд шагов в этом направлении уже сделали.

слайд презентации Корпорации развития Забайкальского края

«Мы впервые за 10 лет заложили основу для новых предприятий промышленности, строим крупнейший в ДФО промышленный парк стройматериалов. В 2024-2025 году появится индустриальный парк «СтройПром» на 1 500 рабочих мест. При поддержке Минвостокразвития мы строим промышленный парк «Кадалинский», а в ближайшие недели даем старт строительству крупнейшего логистического хаба — это еще около 6 тысяч рабочих мест. И здесь нам не обойтись без привлечения молодежи. Мы реорганизовали работу в вузах и строим единый кампус, который станет центром притяжения студентов не только из районов Забайкалья, но и из соседних регионов. Хотим, чтобы ребята приезжали и оставались у нас. Поскольку огромную долю экономики нашего края составляет горная промышленность, в мастер-плане мы учли запуск проекта «Горный кампус» — вуза, выпускающего кадры для предприятий Читы, всей Сибири и Дальнего Востока», — рассказал руководитель Корпорации развития Забайкальского края.

Приток молодежи ставит перед региональными властями задачу по обеспечению прибывающих жильем. В рамках программы «Жилье и городская среда» в Забайкалье планируют построить 2,6 млн кв.м. квартир. В том числе 11 тысяч человек нужно переселить из ветхого и аварийного жилья — для этой категории населения требуется возвести 563 тысячи кв.м. Но есть ряд проблемных вопросов, связанных с выделением земли, и их нужно решать.

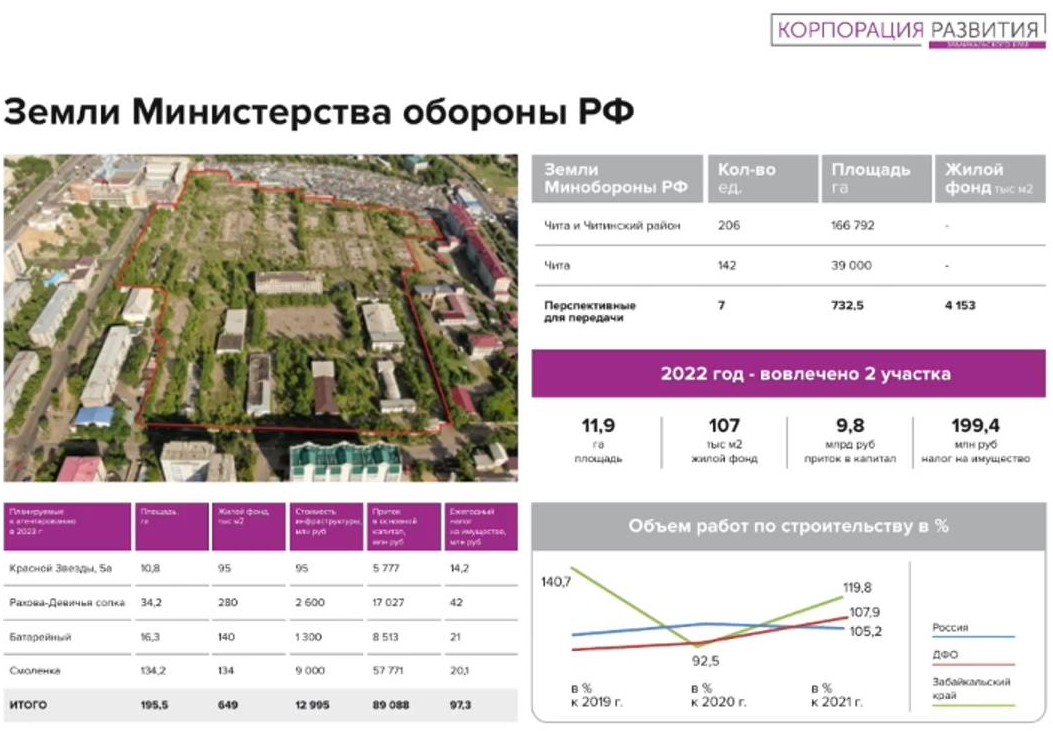

слайд презентации Корпорации развития Забайкальского края

«Банк земли Читы позволяет нам планировать строительство 4,7 млн кв.м. жилья на площади около 1 500 гектаров. Один лишь налог на имущество принесет в бюджет города порядка 1 млрд рублей. Но нам не хватает больших участков под комплексную застройку — на территории города очень много земель, принадлежащих Минобороны. Передача их в муниципальную собственность — долгий и сложный процесс, и нам здесь не обойтись без федеральной поддержки», — озвучил Антон Тутов.

Также генеральный директор КРЗК отметил, что в мастер-плане Читы предусмотрели и решение экологической проблемы — не самого лучшего качества воздуха, что по итогам социологического опроса отметили около 61 % жителей города. Власти Забайкалья видят выход в газификации.

«Принято решение о магистральной газифицации Читы и создании газовой инфраструктуры. Исследования показали, что большая часть выбросов в атмосферу — не от рудной добычи, а от печного и мазутного отопления. В мастер-плане предусмотрена магистральная модернизация коммунальной инфраструктуры с переводом на газовое топливо, а потом — аналогичная работа на промышленных предприятиях. Благодаря поддержке Минвостокразвития и Минэкономразвития РФ нам удалось все скомпоновать и подготовить обоснование для поэтапной федеральной поддержки», — резюмировал Тутов.

Единственные в России

Об уникальных факторах, которые требовалось учесть при создании мастер-плана Южно-Сахалинска, рассказал министр архитектуры и градостроительства островного региона Алексей Ракитский. В связи с тем, что агломерация островного региона является единственной такого рода в России, предложенная разработчиками схема развития базируется прежде всего на решении транспортных вопросов. За основу взяли не территорию конкретного города, а целый участок на юге острова Сахалин — самый густонаселенный (246,7 тысячи человек) и активный, окруженный с трех сторон морскими водами.

Слайд презентации Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области

«Один из ключей к развитию Сахалина — Корсаковский морской торговый порт. Он соприкасается с точкой разворота Северного морского пути, и наши решения базируются на этом транспортном каркасе. Основные отрасли нашей экономики — нефтегазовый комплекс, рыбопромышленный комплекс, транспорт и логистика, а также туризм и сервис. И я хочу выделить именно транспорт: мы создаем авиационный хаб, глубоководный порт и логистический центр. Ряд конкретных решений есть по Корсаковскому порту — дноуглубление и модернизация. В августе мы запустили новый аэровокзальный комплекс, где уже инвестиционные лоты для развития авиаперевозок — мы приветствуем бизнес, который зайдет сюда с проектами логистических сервисов, гостиничных и торговых площадей. Одновременно мы работаем с ОАО «РЖД», развиваем сеть железнодорожных перевозок в формате наземного метро — наши скоростные поезда уже ходят из Южно-Сахалинска в Корсаков и обратно, в планах расширение ветки на север», — объяснил главный архитектор Сахалинской области Алексей Ракитский.

Слайд презентации Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области

Кроме того, в контексте особенностей экономики Сахалина все решения мастер-плана учитывают развитие нефтегазохимического комплекса. Это шельфовые проекты Сахалина, вокруг которых постепенно создается сеть нефтесервисов, сопутствующей инфраструктуры и, как следствие, дополнительного строительства социальных объектов — от жилья до учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«Мы декларируем к 2030 году 520 млрд рублей инвестиций и 15 тысяч рабочих мест. Сейчас на юге Сахалина около половины жителей — это экономически активное население. И за счет стратегических проектов мы будем создавать рабочие места для них», — подчеркнул Ракитский.

Важную часть мастер-плана посвятили строительству жилья. К 2030 году на Сахалине возведут 2 млн кв.м., и это минимальный порог при том, что уже 3 года подряд в островном регионе сдают по 500 тысяч кв.м. новых квартир в год. Опорные вехи в этом направлении — микрорайон Уюн, «Северный городок» и «Южная долина» в островной столице, где уже застраиваются гектары земли. Кроме того, масштабную работу ведут в центре Южно-Сахалинска.

Слайд презентации Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области

«Если у нас не будет полноценного исторического центра с архитектурой, мы не сможем работать дальше — вести реновацию, расселять аварийное жилье. Первый этап, который мы видим необходимым в ближайшее время, — вынос складских зданий на объездную дорогу Южно-Сахалинска — она уже строится. Мы выносим промышленные объекты за пределы центра, для этого создан отдельный мастер-план. Около 1 млн кв.м. земли хотим задействовать — это больше 200 гектаров. Бизнесу, который зайдет на эти территории, мы предлагаем преференции для запуска проектов, а землю предоставим бесплатно. Если крупный бизнес станет здесь оператором, к нему подтянется малое и среднее предпринимательство. Так завяжется новая коммерческая инфраструктура», — объяснил министр архитектуры.

Обсуждая мастер-план Южно-Сахалинска, участники дискуссии рассмотрели и задачу, для которой сложно найти решение в условиях развития островной агломерации, — комплексное развитие территорий и реновацию. Главный архитектор Сахалинской области отметил, что пока не решен вопрос с исторической частью островной столицы.

«Я не знаю, у кого из наших коллег какой опыт уже сложился, но мы можем много рассуждать о том, что это великое благо — и не знать, что делать. Нам сложно понять, как вовлекать в проекты КРТ пятиэтажные дома, что делать со старым фондом, который пока нельзя признать аварийным. Сложно собрать финансовую составляющую для работы в этом направлении. Если с ветхим жильем нам на помощь приходят адресные программы с эффективным бюджетированием, то КРТ — это коммерческий проект. И это сложно», — резюмировал Алексей Ракитский.

Значительным шагом вперед в развитии социальной инфраструктуры Южно-Сахалинска министр архитектуры назвал старт строительства кампуса «СахалинTech» — он станет не только точкой притяжения молодежи в качестве образовательной базы, но и плацдармом для развития научно-технического кластера в связке с нефтегазохимическими проектами. А вот проект нового населенного пункта — экополиса вблизи Корсакова — отошел на второй план. По словам Алексея Ракитского, сейчас это не самая приоритетная задача, хотя решение о формировании «дальневосточного квартала» с 350 тысячами кв.м. жилья оформлено. Предполагается, что новый город станет местом проживания для специалистов, которые займут 15 тысяч рабочих мест на площадках газохимического и нефтетехнического сервисов, а также новых проектов в сфере туризма. Одним из таких, как предполагается, станет гостевой комплекс на базе маяка Анива.

«Маяк Анива — визитная карточка Сахалина, и мы хотим вплотную заняться его реконструкцией с последующим расширением территории. Одно из поручений, предусмотренных в мастер-плане — передать маяк из реестра Минобороны в собственность правительства Сахалинской области. Это уникальный объект, и он заслуживает особого внимания», — заявил Ракитский.

С максимальной поддержкой

Реализация всех идей и решений мастер-планов, какими бы спланированными они ни были, невозможна без государственной поддержки. Об этом напомнил заместитель председателя правления АО «ДОМ.РФ» Антон Финогенов. Комментируя представленные «дорожные карты» развития Читы, Южно-Сахалинска и Якутска, он отметил: в претворении проектов в жизнь участвуют и госкорпорации, и федеральные министерства, и это необходимость, без которой ничего не получится.

«Не надо забывать, что мастер-планы появились как ответ на проблематику городского развития в России и в ДФО. Для любых крупных государственных инвестиций должны быть и план, и видение города, и команда. Мы создали фактически новый рынок услуг, улучшили компетенции тех, кто занимается разработкой мастер-планов и позволили собирать команды для внедрения изменений —на уровне Минвостокразвития, Корпорации по развитию Дальнего Востока и так далее. Но любые решения госкорпораций, связанные с поддержкой мастер-планов, увязаны с решениями федеральных министерств. Только так можно создать действительно качественный продукт, который быстро принесет результат», — высказался Антон Финогенов.

Ярким примером подобной работы, по мнению представителя «ДОМ.РФ», является программа строительства арендного жилья для специалистов. В урезанной форме она уже существует в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, но раньше это были частные инициативы властей, а теперь господдержка выведет их на федеральный уровень. При этом первые серьезные результаты можно увидеть уже в течение 2-3 лет, со сдачей первых жилых комплексов с большим объемом арендных квартир: доступное жилье обеспечит приток населения, и в первую очередь квалифицированных специалистов в тех отраслях, развитие которых требуется городам.

«Мастер-планы позволяют получить недостающую часть грамотных экономических обоснований инноваций регионов. Комплексные эффекты, которые нужно оценивать при выборе тех или иных проектов для финансирования по механизму инфраструктурных облигаций – мастер-планы позволяют их увидеть. Взять Читу, Южно-Сахалинск и Якутск: от аукционов на земельные участки они переходят к проектам КРТ, увязывая их с развитием инфраструктуры. Но реализовать это можно только совместными усилиями власти, госкорпораций и бизнеса, и однозначно с кредитными деньгами. То же самое с развитием туристического потенциала. Да, это необходимо: юг России сейчас банально перегружен туристами. Дальний Восток открывает для запада страны океан, море, уникальную культуру и природу. Но этот потенциал требует серьезных вложений для того, чтобы мы могли говорить о развитии туризма в той же Якутии или Забайкальском крае», — резюмировал представитель АО «ДОМ.РФ».

Завершая дискуссию, участники единогласно согласились с тем, что мастер-планы городов — это мощный шаг в комплексном развитии Дальнего Востока, с прогнозируемым успехом на десятки лет вперед. Однако каждая инициатива, заложенная в ту или иную проектную карту, требует тщательной проработки и обоснования. Только так можно заявлять на федеральном уровне необходимость в финансировании будущих объектов и быть уверенными, что эта поддержка принесет плоды. И главная цель, которой должен отвечать любой мастер-план, — повышение качества жизни на Дальнем Востоке и рост населения в этом уникальном макрорегионе. Даже за самыми впечатляющими экономическими прогнозами нельзя об этом забывать.

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Трутнев назвал некритичными пожароопасную и паводковую ситуации в ДФО

Инфраструктурные субсидии получат 10 инвесторов ДФО

Инфраструктурные субсидии получат 10 инвесторов ДФО

Бензин больше всего подешевел в Магаданской области

Бензин больше всего подешевел в Магаданской области

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

Мастер-планы городов ДФО внесут в систему управления проектами

В Лазовском районе Приморья бомбу выкинуло на берег

В Лазовском районе Приморья бомбу выкинуло на берег

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

«Якутское кино — это уже не феномен. Это индустрия»

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Чьё посеем? Дальневосточные аграрии снижают зависимость от западных поставщиков

Выплаты на гашение ипотеки многодетные семьи смогут получать до 2030 года

Выплаты на гашение ипотеки многодетные семьи смогут получать до 2030 года

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Пульс угля — 22 апреля: угольная промышленность в моменте

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Путешествие на другую планету: блогеры завершили экспедицию по БАМу

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобывающей отрасли ДФО — весна 2024